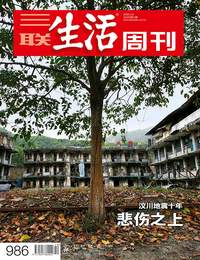

悲伤之上

作者:吴琪

2018-05-08·阅读时长3分钟

2322人看过

本文需付费阅读

文章共计1557个字,产生28条评论

如您已购买,请登录

站在汶川县城的红军桥上,这个山区小城的地势,一览无余。它是高山峡谷间的一个长条,岷江与杂谷脑河在这里交汇。两侧高山沉默着,日夜看着脚底奔腾的“人”字形河流。县城只有3万多人口,人们的活动空间,沿着河边珍贵的平地,像两条带子一样铺开。

人和自然的相生相息,在这里体现得尤为直接。景色旖旎之地,却也是多灾多难之所。2008年5月12日的地震时刻,一直以山川秀美著称的汶川,却以“震中”之名引来关注。翻开10年前的《三联生活周刊》,汶川大地震之后我们连续做了四期的封面故事。我们第一期报道汶川时,公众对这个祈祷着“不要消失的震中”虽然关切,却很陌生。

如今汶川人形容自己“一震而名”。这种说法对于亲历过地震的个体而言,不无悲凉。对于整个区域来说,却是一种客观的现实命运。“那个道路是地震前的,这条高速是地震后的。”从都江堰进入汶川,当地人几乎每介绍一个地方,都以“地震”作为一个时间分割点。

地震前的汶川,在主流叙述之外;地震后的悲痛,将全世界的关注点集中到了这里。汶川与都江堰、北川、绵竹这些重灾区一样,成为大量资金与资源的汇集之地。抢救生命的大救援结束后,灾区转入了重建。不仅包括北川县城、汶川映秀镇这样完全重建的新城,也包括大量的房屋维修、开山架桥、建立产业园区,还有一重看不见的心理重建——人们何时开始露出笑脸。

文章作者

吴琪

发表文章49篇 获得31个推荐 粉丝1619人

《三联生活周刊》副主编

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里