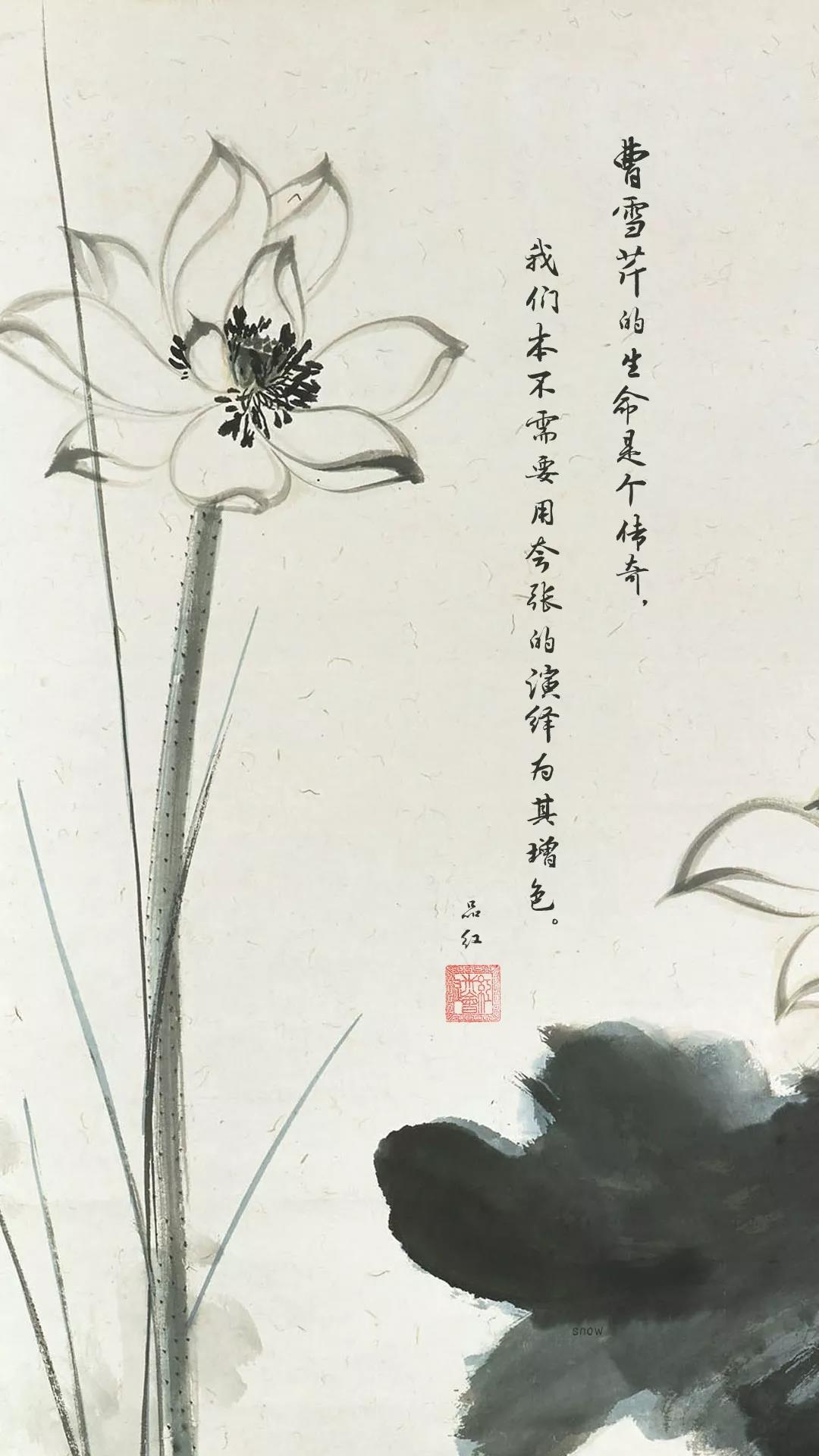

曹雪芹:我不需要夸张演绎,我的人生就是传奇

作者:红迷会

2018-05-02·阅读时长11分钟

世人都说,曹雪芹晚年生活是悲歌燕市、卖画为生。因为饮食起居实在清苦,度日潦倒,以至于“举家食粥酒常赊”。或许正因如此,他在创作《红楼梦》时所表现出的“披阅十载,增删五次”的惊人毅力,才令所有人叹服。

曹雪芹的生命是个传奇,我们本不需要用夸张的演绎为其增色。所以在这次访谈中,我们希望为大家还原一个相对真实的曹雪芹,比方说澄清一个事实——曹雪芹晚年在北京西郊的物质生活,其实没有人们想象的那么辛苦,因为他是“体制内”的。

对于大多数人来讲,“体制内”是一个奇怪的概念,看似索然无味,却又充满诱人的色彩。如何平衡自己?如何保持自身的热情与创造力?——我们很难想象曹雪芹也遇到过类似的问题——当然,对他来说这可能根本不是问题。

以下内容整理自4月15日北京曹雪芹学会在北京植物园桃花节期间举办的“曹雪芹西山故里——曹雪芹纪念馆的故事”主题讲座。

受访人:位灵芝,北京曹雪芹文化发展基金会秘书长、《曹雪芹研究》副主编。樊志斌,中国红学会理事,曹雪芹学会会员,曹雪芹纪念馆副研究员

1. 国内和曹雪芹相关的地方不止一处,为什么这里被称为曹雪芹故居?

樊志斌:如今全国很多地方都声称跟曹雪芹有关系,但关系的远近是不一样的。比如辽阳、铁岭、丰润等,这些地方只跟曹雪芹的家族有关。

据我们目前所知,国内和曹雪芹本人有关的有三个地方:第一是南京江宁织造府,曹雪芹14岁之前都是在江南度过的;第二是北京崇文门蒜市口,这是有档案记载的曹家在京生活过的地方,但是曹雪芹本人在那儿呆的时间不长,前后大约只有五六年;第三是北京曹雪芹纪念馆,也就是我们说的曹雪芹故居。这里跟曹雪芹的关系比较密切和长远。按照我们现行的研究——学界的说法还不完全一致——曹雪芹可能在雍正末年就来到这个地方,后来又回过城,但最终他是在这里完成了《红楼梦》的创作和传播。

《红楼梦》是谁的《红楼梦》?当然是中国的,是世界的。但我们也要知道,它首先是北京的,是海淀的。

位灵芝:所以我们说,这里是《红楼梦》产生的地方,是梦开始的地方。

2. 如何面对外界对曹雪芹故居的质疑?

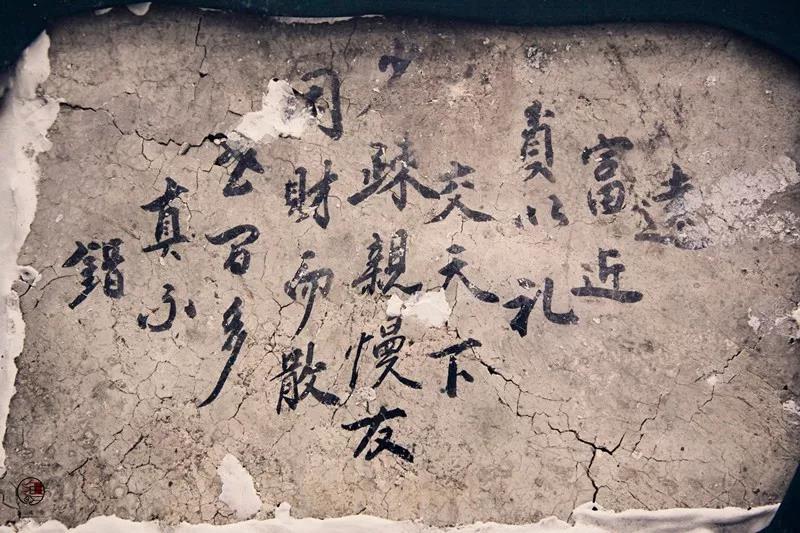

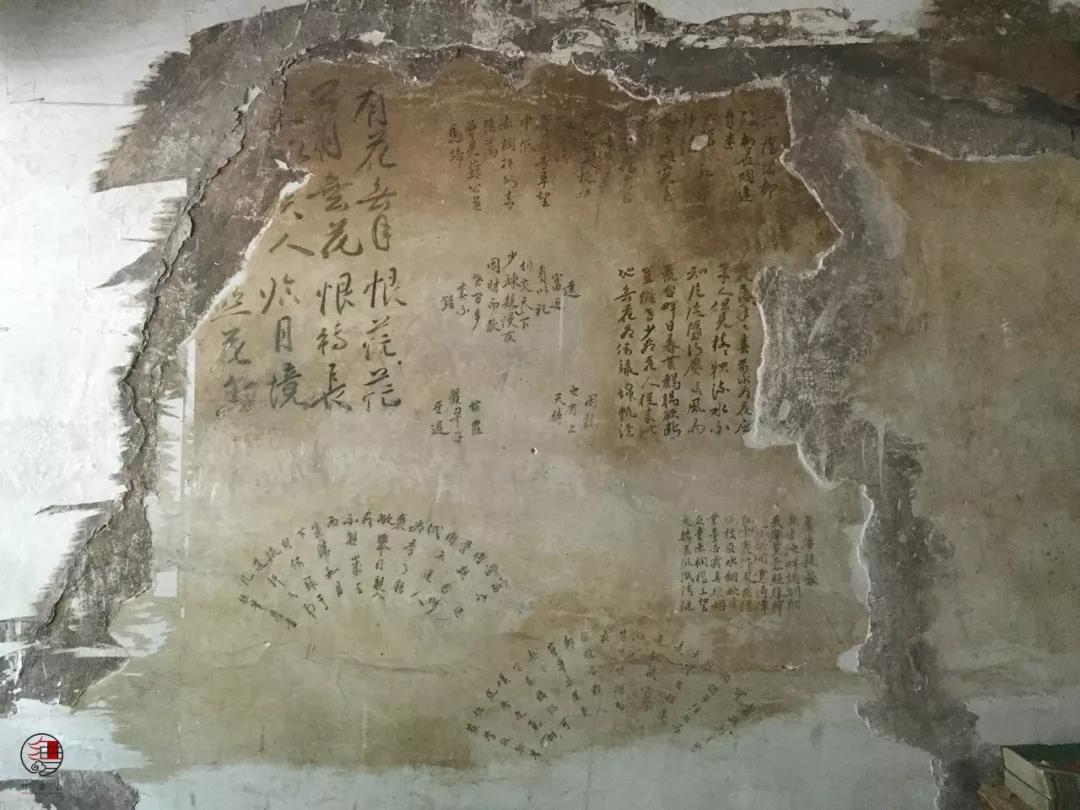

樊志斌:证据有很多,比方说题壁诗。在红学专家还没开始研究香山和曹雪芹的关系之前,这副对联(远富近贫,以礼相交天下有;疏亲慢友,因财绝义世间多)以及曹雪芹故居和正白旗的位置,就已经在香山老百姓口中流传很久了。1971年,有人在房屋墙壁上发现了这两句诗。那么在曹雪芹故居的范围内,发现了曹雪芹的朋友送给曹雪芹的对联——这个逻辑很清晰,它应该和曹雪芹有关系。而且我们通过文物专家张伯驹先生的鉴定,确认它来自曹雪芹生活的时代。

位灵芝:其实从上世纪五六十年代开始,就有红学家来香山采风,寻找曹雪芹在此居住的证据,比如五十年代在此居住的学者吴恩裕先生。但是早期并没有太多成果。1971年,题壁诗被发现;1977年,张伯驹先生来到这里。而在这之前,大约在1963年吧,我们已经从香山百姓的口头传说中知道了这副对联。

樊志斌:是的。题壁诗被发现之后,在学界影响很大,很多人都来看。张伯驹先生当年是跟我们的“一代词宗”夏承焘、周汝昌先生他们一起来的。那时候,有题壁诗的那面墙壁已经被掀了。但非常幸运的是,房主舒成勋先生的外甥郭文杰,早已经用相机拍下了墙壁上诗文的照片。看过照片之后,张伯驹先生又仔细查看了屋内环境,包括窗台上的砚台以及前三间房屋的格栅。张伯驹先生说,他不是红学家,只是个文物工作者,要“考文物以证历史”。我们现在可能更注重文物的文化艺术价值,但以前人们都管它叫“古董”,因为那是考证历史的东西。张伯驹先生根据题壁诗的书体、诗格断为乾隆时代无疑。他还把这个意见写进了他做的一首《浣溪沙》词里。现在社会上出现的各种质疑,其实都是回避了张伯驹先生这个鉴定的。

既然是乾隆时期,墙上又写着丙寅年,那就是乾隆十一年了——是《红楼梦》开笔第三年。这说明题壁诗是在曹雪芹活着的时候写下的,而我们论证的逻辑就更完整了。当时关于故居考证的文章发表之后,几乎就听不到学界和社会上有反驳的声音了。

位灵芝:因为事实胜于雄辩,这个结论从历史考证和逻辑关系上都是无可辩驳的了。

3. 如何理解“曹雪芹西山故里”这一概念?

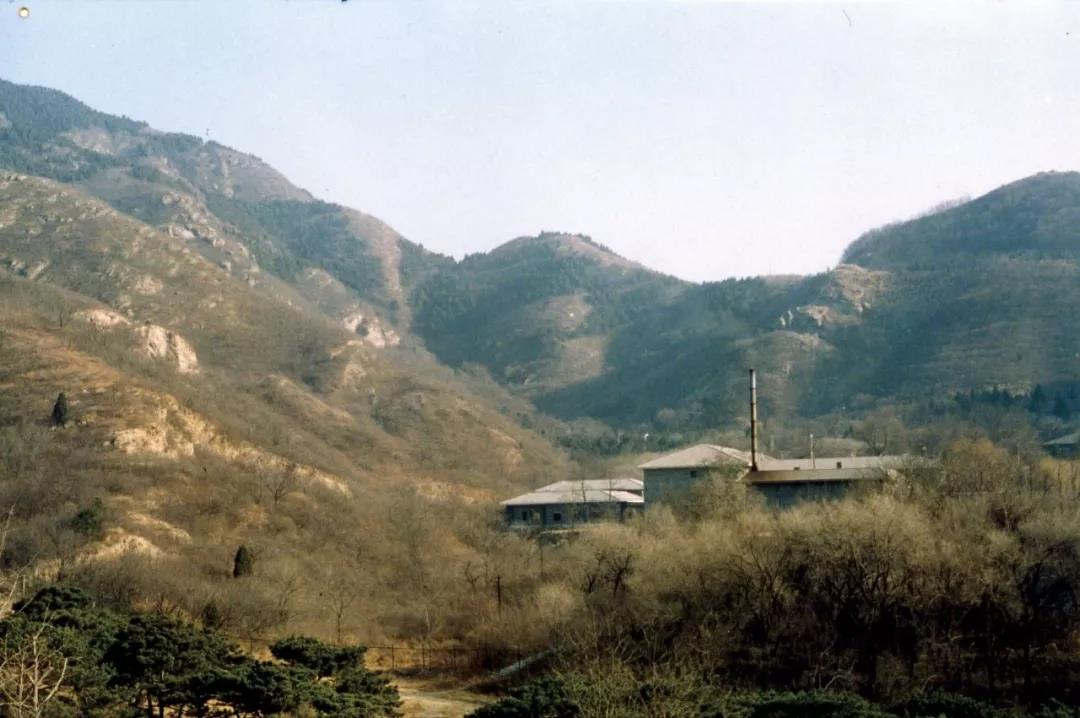

位灵芝:“曹雪芹西山故里”看起来像是一个新概念,但其实是我们酝酿了十几年的一个题目。因为故居只是曹雪芹居住的房子,但是在故居周围、海淀三山五园的范围内,还有很多他足迹所至的地方。从附近的龙王庙、卧佛寺、樱桃沟,到山后的温泉镇白家疃——据说曹雪芹晚年也在那里住过。为了保护好曹雪芹这张文化名片,我们应该把和他相关的这些历史文化遗迹系统地整理、挖掘以及传播出去,让老百姓知道,在我们这片土地上确实生活过这样一个文豪。

所以“曹雪芹西山故里”更多是文化意义上的一个概念,今年它会被列入北京市西山永定河文化带,也是北京植物园目前主推的一个项目。未来,我们希望在曹雪芹故居的基础上做更多活化的事情,把曹雪芹的思想精神通过更多样的形式传播出去。

4. 西山哪些风物影响了曹雪芹的创作?

樊志斌:这其实是很大的问题,关系到作者本人生活和他的所见所及对其文学创作的影响,或者说是创作素材来源的问题。

如果你了解曹雪芹传说以及京西一带的史地民俗就会知道,曹雪芹的足迹遍布海淀山前一带,包括正白旗、十方普觉寺、樱桃沟,还有公主坟、八大处那一带。具体有哪些事物被他写入了《红楼梦》?我可以举几个简单的例子。

一是黛石。《红楼梦》里写:“西方有石名黛,可代画眉之墨。”黛石有两个主产区,一个是斋堂,另一个就是我们这边的樱桃沟、画眉山。据说曹雪芹写《红楼梦》时用来研墨的,就是这种石头。

二是石上松。《红楼梦》里讲“木石前盟”,林黛玉的前生是绛珠仙草。但如果是草的话,为什么叫“‘木’石前盟”呢?其实你去看《红楼梦》早期的刻本就会知道,“木石前盟”本来说的是一块石头和一棵松树。你们去过樱桃沟吗?石上松的原型就在那里——其实是“石上柏”,可民间是松柏不分的。那块石头很大,有一条裂缝。据香山这边的老人讲,以前树根扎到土地里的地方,是有一泓泉水的。

三是土番。《红楼梦》里芳官对宝玉说:“你就说我是个小土番儿”。“小土番”是什么?有人认为是对西南少数民族的统称,这是不对的。清代对西南少数民族的统称是“苗”,不是“番”。那么“番”指的是什么?是四川、青海、西藏交界处的藏民。乾隆十二年,清政府和川西北的金川土司发生战争,在前线俘虏了十几个藏民。他们非常擅长建造碉楼。在水泥发明之前,能凭空把建筑垒到几十米的,就是这群人。那么这群人原来住在哪里呢?就是现在北京炮兵集团那个院儿里,当时叫“番子营”。

四是京西稻。京西稻很早以前就有,现在已经被列入中国第三批重要农业文化遗产。京西稻中有一个品种,是康熙皇帝在丰泽园用胭脂稻培养出的一种早熟稻苗“御稻米”。《红楼梦》里贾母吃的红稻米粥就是它做的,乌进孝进贡的有“御田胭脂米”也是它。

位灵芝:我再补充两个,一个是“公道老儿”。大概在十年前,玉泉山下还有一大片田地,田垄间种着一种草,老百姓把它叫“公道老儿”。因为它的根扎得很深,被拔掉了还会再从原地长出。农民种它是为了划清地界,防止有人贪便宜。《红楼梦》里宝玉说袭人是个“公道老儿”,应该就是从这种草上来的。

第二是贾府有一个清客,叫胡斯来。这个名字是从哪儿来的呢?据香山这边的老人说,以前山上有一种水果,就叫胡斯来。旗人走亲戚,都喜欢用这种水果装点篮子。这种果子虽然长得好看,但是金玉其外,败絮其中,不能吃,只能摆着装样子。于是这些都被曹雪芹非常巧妙地化入作品当中。他把生活中的原型,化为艺术的典型。

5. 西山地区有哪些遗迹和曹雪芹有关?

樊志斌:相关性最强的,一是纪念馆前四间曹雪芹故居,二是题壁诗。故居前的三棵大槐树——从植物学来讲,胸径一米是三百年——都是见证了曹雪芹在这里生活的。还有一对书箱子,上面题着“芹溪处士”的款,我们考证它是曾为曹雪芹生活所用的。

还有北京植物园里的碉楼,建于乾隆十四年。如果你往湖边走一走,会看到有一道引水石渠,是乾隆二十年修建的,从前它会把樱桃沟的水送到玉泉山西部去。曹雪芹在乾隆二十八年去世,所以这些都是和他相关的遗迹。

还有山上的十方普觉寺(卧佛寺),原来是雍正皇帝赐给怡亲王的家庙。曹家和怡亲王府关系很好,《红楼梦》己卯本就是从怡亲王府出来的。当然还有卧佛寺道路两旁的古柏,很多都有几百上千年的历史了。这些事物都见证了曹雪芹在西山的活动、创作,也见证了他的思想发育的历程。

6. 曹雪芹在西山过的是怎样的生活?

位灵芝:现在很多人对曹雪芹有一种误解,认为曹雪芹晚年的生活特别贫穷,“举家食粥酒常赊”。这其实是文人的一种意象性的描写。事实上曹雪芹是旗人,而且他是内务府的包衣——按照现在的说法,他是公职人员,是有薪酬的。香山这边的传说里提到,他每个月有四两银子,住四间房子,一季还能分到几担老米。所以他不是人们想象中的无业游民,而是归在旗营里,是要当差的人。旗人身份,在今天就算是体制内吧!而且他除了固定收入之外,偶尔还能被挑个差去城里,还可以挣一些钱。至于说曹雪芹“佩刀质酒”等等,甚至可能只是当时的一种生活方式。

樊志斌:关于曹雪芹的生活,我们了解还是比较少,因为没有太多直接的资料。我主要说两个问题:第一,曹雪芹是旗人,旗人都是有收入的,只要他不出旗。而曹雪芹那种身份是出不了旗的。所以社会上很多人猜测曹雪芹的生活状态,认为他想干嘛干嘛、想去哪儿去哪儿,其实都是错的。第二,曹雪芹不是职业作家,不是天天趴在家里写《红楼梦》。他有他的生活,有很多亲戚朋友,亲戚之间的往来也特别多。因为对于旗人来说,串亲戚、赴酒席是他们最基本的生活方式。你试想一下,又有钱,又有亲戚,那每天得多少活动。

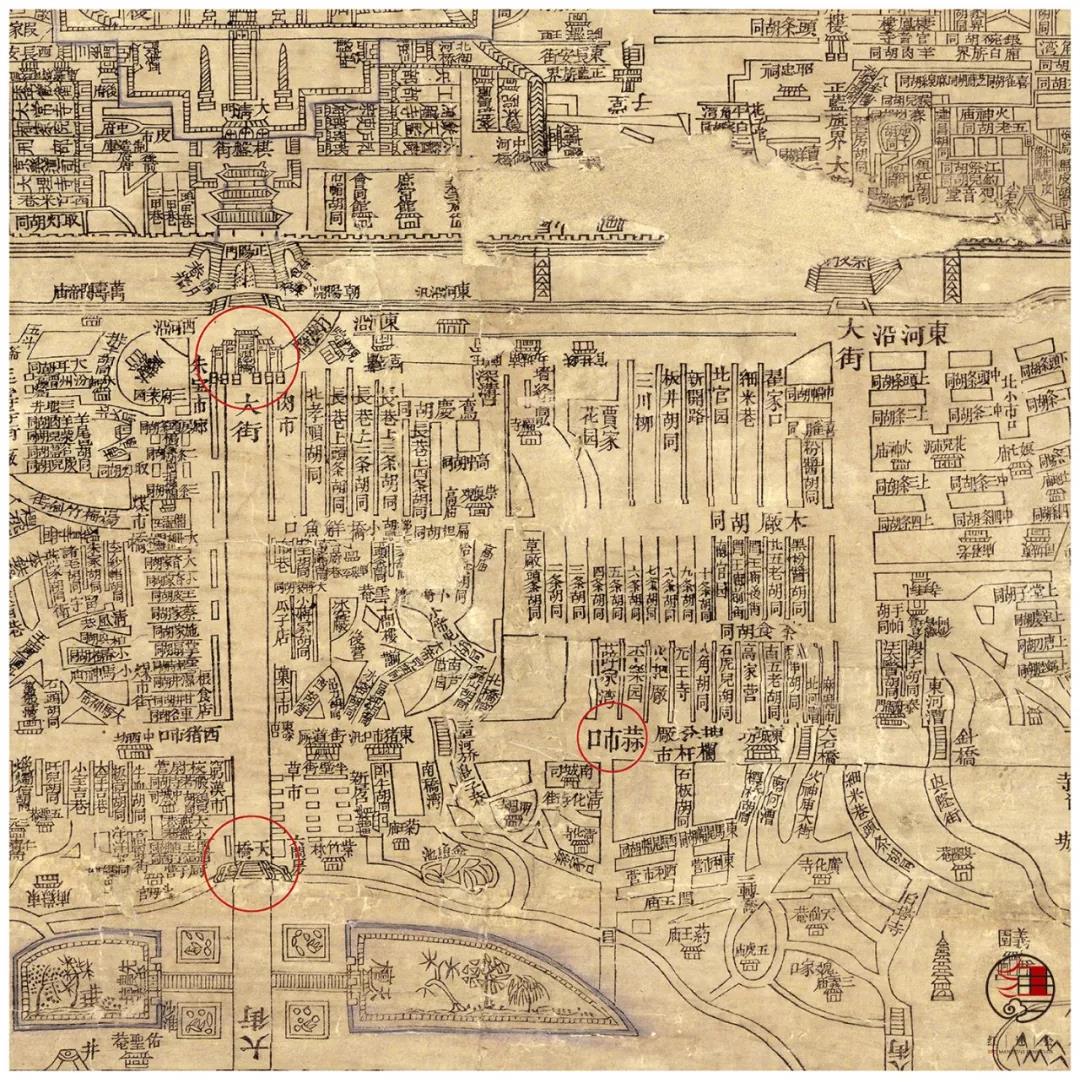

讲海淀,要讲三山五园;讲三山五园,要讲京西三镇,也就是清河、青龙桥、海淀这三个大镇。在清朝,这里比崇文门、正阳门那些最繁华的商业中心还要繁华。为什么?因为旗人的钱没地儿花。房子,国家给你拨,米,国家给你发,你还留着钱干什么?不就吃嘛,不就玩儿嘛。

在京西三镇以外,当时还有几个地方比较繁华,这涉及到曹雪芹的生活状态。一个是门头村,门头村是门头沟的煤进入北京城的第一站,人们在那儿歇马、歇骆驼,在那儿补充食粮,还要在那儿住。另一个地方,是我们旁边已经拆掉的四王府,以及香山煤厂街。因为旗营里是不准许经商的,所以商业都在这些村子里发展。

位灵芝:旗人不能经商,也不能随意出游。

樊志斌:对,所以曹雪芹想去哪儿去哪儿是不行的。他不能随便跑,最多在北京城周围串个亲戚,游览一下。他不是职业作家,他要参加亲戚的红白喜事,要接待朋友的来访。既然他是旗人,我们就要了解老北京的旗俗。社会上的风俗研究,基本上都是把清朝三百年当做整体来看的,但实际上在不同的社会发展阶段,民俗还是有一些变化的。

位灵芝:樊老师讲到了曹雪芹的旗营生活,此外他也有很多个体活动。比如传说中他给老百姓治病,常常就地取材,用大河滩里生长的水芹菜,给人治肝病。他还教人扎风筝、做泥塑,这可能都是他日常生活的一部分。但是因为历史久远、资料匮乏,我们没法完全还原他当时的生活场景,只能从传说里依稀感受到他当年的风采。

7. 曹雪芹身后葬在哪里?

樊志斌:关于曹雪芹葬地,目前有明确说法的只有一个——曹雪芹死后葬在了香山地藏沟,这里在清朝是正白旗的义地。什么是“义地”呢?中国传统社会除了国家的土地之外,土地是私有的,那么你的坟地要买。在乾隆时期,有些旗人已经没有那么富裕了,政府为了巩固旗人内部的凝聚力,就出一笔钱,购买一块地叫“义地”。那些贫穷或没有后代的人,死后可以免费葬在这里。香山这边早期传说里提到,曹雪芹死后葬在地藏沟,这个传说比关于题壁诗里那副对联的传说还要早。这是我们目前所知道的唯一的跟曹雪芹葬地相关的信息。

主流观点认为,曹雪芹死于乾隆二十八年除夕。原因有两点:第一,脂批里有相关记载;第二,根据曹雪芹朋友的诗文集来倒推的话,只有乾隆二十八年这个结论是比较没有矛盾点的。

位灵芝:香山老百姓印象更深刻的是,曹雪芹的儿子死在八月十五,他自己死在了大年除夕。而且他生于羊年,死于羊年,死都死绝了,不是一般人。

8. 西山地区是否还有人会讲曹雪芹的传说?

位灵芝:从2010年开始,我们跟香山小学、四王府小学等共同组织关于曹雪芹西山传说的小学生故事会。为什么做这个呢?因为我们现在的生活环境和几十年前不一样了。就在当时,这几个小学的很多生源都已经不是本地的原住民。可以说,那种爷爷讲给孙子的故事传承模式已经没有了。而曹雪芹曾经在香山民间被看作像阿凡提一样的一位智者的人物形象,以后可能真的没有人再记起来了。

从曹雪芹纪念馆的角度来讲,作为曹雪芹西山传说的非遗保护单位,我们有责任来转换一种形式,把传承工作做好。我们可以把故事转换成更有趣、更多样的文艺形式,我想未来,更多的人将会成为传承者。

樊志斌:香山曹雪芹传说已经入选了国家级非物质文化遗产名录,这意味着两件事情:第一,它有价值,所以国家承认它;第二,它已经濒临灭绝,所以国家要保护它。

近几十年来随着人口流动以及娱乐方式、生活节奏变化,大量非物质文化遗产可能要走入博物馆了。这是时代趋势,我们也没办法。但是面对这个形势,我们能做什么?第一,搜集、整理、出版曹雪芹传说;第二,让我们的展览和讲座更多地涉及这个话题;第三,组织常规以外的传承活动,采用故事会、舞台剧、影视艺术等各类可取的形式。总之,我们已经不能再依赖于当地的香山土著了,那么最重要的是如何把曹雪芹的精神传承下去。

文字整理:个二僮

编辑/制图:Snow

部分图片素材选自张大千画作

文章作者

红迷会

发表文章30篇 获得42个推荐 粉丝604人

结缘天下红迷,聚合世间美好

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里