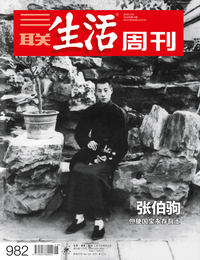

张伯驹:献出国家宝藏的人

作者:杨璐

2018-04-11·阅读时长18分钟

本文需付费阅读

文章共计9127个字,产生88条评论

如您已购买,请登录

“千金散尽”之后

张伯驹和潘素晚年从占地30亩、有100多间房子的海淀承泽园搬到了后海南沿的小院里。院子里种着紫藤、丁香,还有200多年树龄、从宫里移植出来的牡丹花。虽然依旧是个宁静雅致的环境,可跟他大半生住的豪宅相比,已经十分袖珍简陋。

这样的生活也没过多久。反右和“文革”相继到来,小院里挤进了其他几户人家,空地加盖了平房,成了大杂院。张伯驹夫妇被挤到了院子尽头的小房间里。

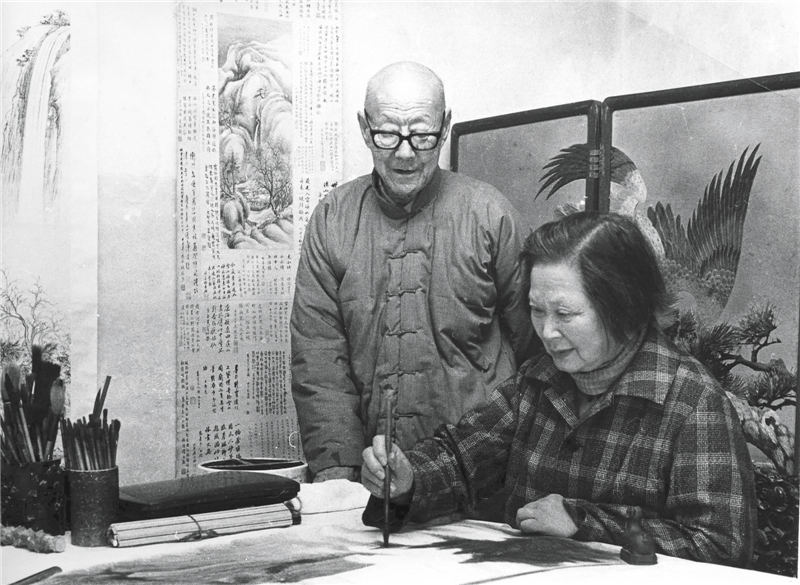

曾经在1972至1975年跟着潘素学习山水画的旅美画家韦佳向本刊回忆,小房间外面是一个客厅,里面是夫妻俩住的地方,只能放下一张床、存画的大木箱和一个长条案头,潘素先生平时就在这个案头上画画。张伯驹先生永远占据外面的客厅,大约只有五步长,放了一个沙发和两个书架。客厅左手边有一块宫里那样的石砖架起来的桌子,夏天很凉,他就在这上面写字、看书和下围棋。

在当时的中学生韦佳眼里,他们是学养深厚的爷爷奶奶。韦佳说,自己从小喜欢画画,四处拜师。父亲朋友的爸爸是琵琶名家李廷松,跟张伯驹认识,就是这样间接的关系,介绍了他跟着潘素学画。“我每周六学画,星期中间有时候也去一次。去了就直接进到里屋跟着潘先生,当时我画得很认真,两位先生挺喜欢我。记得张伯驹先生说,学山水要学宋元两代的,我当时临摹的主要也是马远、夏珪、黄公望、倪瓒这些大家,还临一些潘先生的小画。”韦佳说。

韦佳上课的时候,张伯驹沉浸在自己的精神生活中。韦佳记得:“周六总有人来跟他和诗,他们吟唱的声调跟我们读诗不一样,非常好听。如果周六没人来,或者是工作日我去的时候,就看见他一边看书一边做批注。有时候也有棋手来跟他下棋或者自己打棋谱。潘先生指点我的作业,他就背着手乐呵呵地在后面听。他平时说话非常非常少,但总是笑。他说我那时的绘画功底比当时画院里两位老先生都好。”

看见对传统文化感兴趣又好学的年轻人,张伯驹总是欢喜。他的外孙楼开肇说,放假如果住在外公家,每天早上外公都要写一首唐诗或者宋词给他,当天背下来,背不出来不许吃晚饭。对上门学习的学生,他也看重。韦佳跟着潘素学完画,还要被张伯驹领到外面的客厅,继续学诗词。韦佳说,张伯驹先生一般先给他开个书单,《唐诗三百首》《唐宋名家词选》《古文观止》《诗韵合璧》,还有他自己的《丛碧词》,读完也让孩子试着写一些短小的,然后他就给改。

张伯驹和潘素给韦佳上课不收学费,还带他去故宫赏画、春游,和朋友聚餐。“不是说你一眼看到他就是很有影响的人物那个样子,现在想来他是一个看清生活本质的人。他对诗词、京剧、书法、绘画投入全部的精力,其他的就不是很在意。”韦佳说。每年春天,张伯驹跟老朋友都约在大觉寺看玉兰、吟诗作赋,韦佳陪着去过一次。“公交车来了人都一拥而上,没有座位,也没人让座。他那个时候78还是79岁了,根本不在意,不争不抢不气,但是他理解周围都发生了什么,还能让自己舒服。大觉寺旁边就是鹫峰,杏花如海特别美,可下山对他来讲台阶太多就走不了了。他干脆就坐在土坡上,两只手往下滑,很享受这个绝招,非常兴奋。他的生活态度挺豁达的。”

张伯驹出生在官宦人家,跟袁世凯有亲戚关系,父亲张镇芳在清末和北洋政府里担任过要职,创办了北方四银行之一的盐业银行。张伯驹被称为“民国四公子”之一,不仅因为家世显赫财力雄厚,还因为他嗜好艺文,精于旧体诗词,师从余叔岩学戏,对古琴和围棋也是行家。

他更富有传奇色彩的经历是,国宝级的西晋陆机《平复帖》、隋代展子虔《游春图》、李白《上阳台帖》、杜牧《张好好诗》等古代书画都曾经是他的收藏,1949年后分期分批地“化私为公”,成了国家的文化财富。

张伯驹和潘素对晚辈却从不回忆前半生风光的生活和后来的经历,对自己的外孙也不说这样的话题。

“文革”结束之后,张伯驹和潘素的家才变得热闹起来。楼开肇回忆,书画、诗词、戏曲名家沈裕君、孙墨佛、刘海粟、萧芳、吴祖光等都来做客,雅集和笔会频繁起来。从客人们的交谈里,他才逐渐知道了外公外婆从前的经历。

那张因为捐赠国宝而得的,由文化部部长沈雁冰签名的褒奖状,在张伯驹去世十多年后,楼开肇才第一次见到。“那都到了1993、1994年了,我收拾东西找到一个小盒,打开一看,呦,还有这个东西呢。”楼开肇说。

褒奖状颁发于1956年7月,上面写着:“张伯驹、潘素先生将所藏晋陆机《平复帖》卷,唐杜牧之《张好好诗》卷,宋范仲淹《道服赞》卷、蔡襄《自书诗》册,黄庭坚《草书》卷等珍贵法书共八件捐献国家,化私为公,足资楷式,特予褒扬。”

文章作者

杨璐

发表文章146篇 获得37个推荐 粉丝2890人

周刊主笔、 新消费研究者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里