古希腊的“思无邪”

作者:王冬菊

2017-07-26·阅读时长5分钟

英国浪漫主义诗人约翰·济慈有一首《希腊古瓮颂》,描写诗人在一尊古希腊古瓮上看到的故事:树木茂盛、鲜花遍野的山谷里,一群男青年在追逐一群少女,一旁的乐队吹奏风笛、摇响铃鼓,大路上牧师赶着小牛前往祭祀的地方。诗人和我们都不清楚画中人物的身份,或者他们来自哪里,将去往何方。

瓶画讲述的是一个沉默而冰冷的田园故事,与永恒一样穷尽并延伸人们的想象,即使一代又一代人老去,却在悠远的悲伤中留存。马修·阿诺德感叹诗人的描写“非常希腊,与荷马史诗和忒俄克里托斯的田园诗一样希腊;就好像这些场景是诗人亲眼所见,另外还多了些喜悦、轻松和纯净。” 何谓“非常希腊”?阿诺德没说,大概他默认我们都知道。

济慈在诗歌最后猜测瓶画的意义,大概是为了诉说“美即是真,真即是美”的真理。这八字箴言后来流传很广,可能是《希腊古瓮颂》最为人所知的两句,然而,我们却很难把这两句诗与瓶画里的故事相联系,济慈的诗艺甚至因此遭人诟病。I. A. 理查兹在1929年说:

有人试图从诗歌获取过度的信息,囫囵吞枣地理解“美即是真,真即是美……”,认为是美学典范,而 不是某种复杂情感的表述,被如此幼稚的表达带入头脑混乱和僵局。

T. S. 艾略特也不失时机地做出响应:

我突然感觉这两句,犹如一首好诗的严重瑕疵,我的理解若是没错,它简直就是一个错误的陈述。我猜测,济慈此言必然有其用意,不论“真”“美”二词距离日常语言多么遥远。…… 依我所见,济慈似乎不知所谓:或者在这里语法上的无意义隐藏了一个我尚未发现的意义。

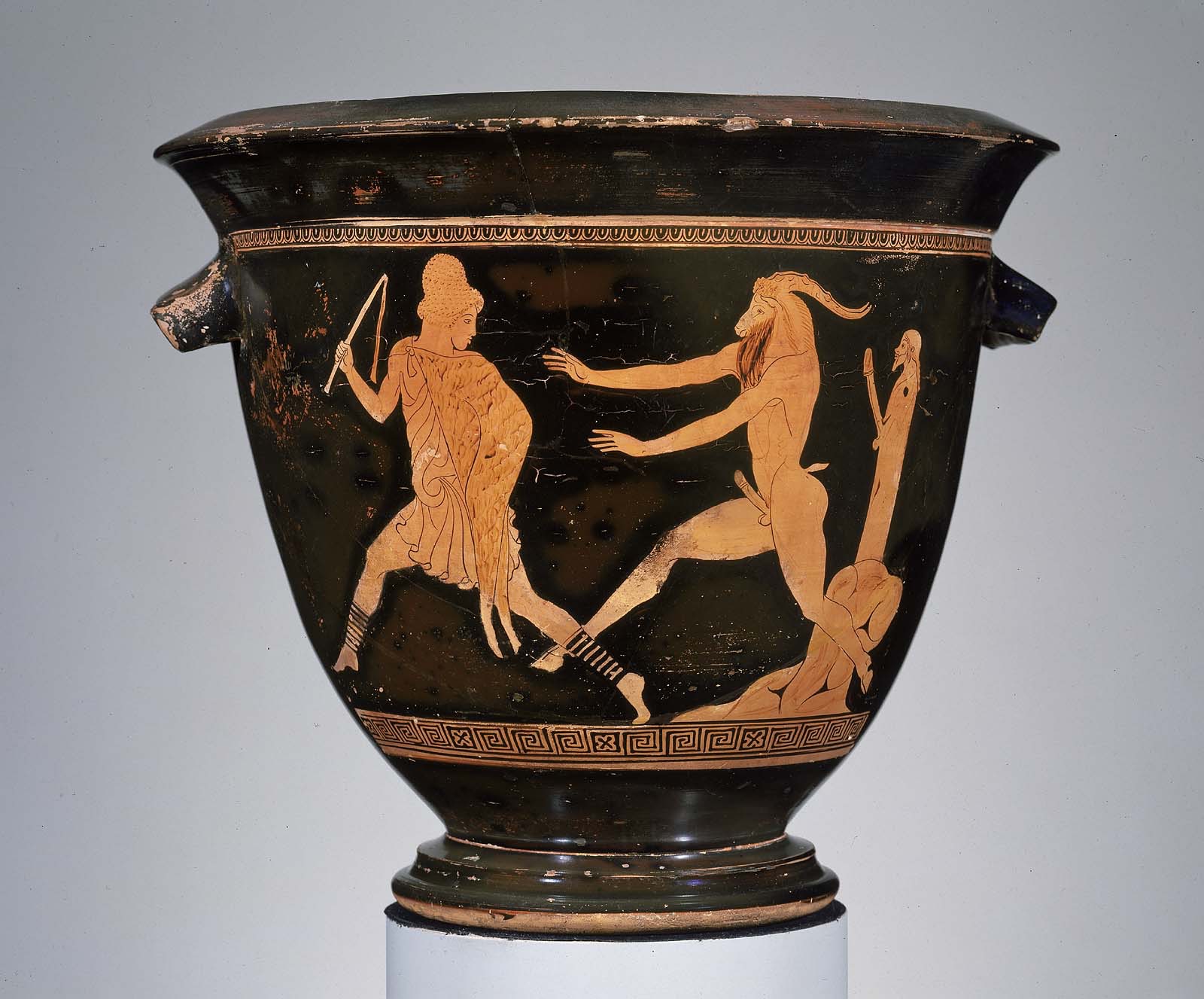

济慈想要表达的究竟是什么意思?也许我们只有到古希腊去寻找答案。他是在哪只古瓮的感动下写出那首诗我们不得而知,但是在波士顿美术馆确有一只真实存在的瓮,或者叫“双耳喷口杯”,大约制造于公元前470年,刻有古典神话里黛安娜和阿克泰翁的故事。

黛安娜是古罗马神话中的狩猎与月亮女神,她在古希腊叫作阿尔忒弥斯,是宙斯的女儿,阿波罗的孪生妹妹。据奥维徳《变形记》记载,故事发生在中午,“一天中影子最短的时候”,“太阳神的马车从东到西刚走一半”。阿克泰翁对同行的猎人说,“等黎明女神奥罗拉在明天出现,她玫瑰色的车轮开始闪光之时,我们再继续这捕猎的活儿。”阿克泰翁告别同伴的时候,女神黛安娜正在幽深的洞穴里沐浴,洞穴四周风景优美,用奥维徳的话说,是“自然用天才对艺术的模仿。”

倒霉的阿克泰翁误闯洞穴,冒犯了女神,她又羞又怒的脸色就像“落日的余晖透过乌云”。她把水洒在阿克泰翁身上,嘴里念出令人毛骨悚然的咒语:“现在请讲述你和赤裸的黛安娜的故事 —— 如果你还有讲话的本事!” 顷刻之间,阿克泰翁变成一只雄鹿。他不但发不出人声,还被自己的猎犬追赶撕咬致死。故事尽管残忍,却告诉我们,那时候的人类与神,生活在平行的两个世界,对彼此充分觉察、尊重,越界者将受到严厉的惩戒。

在波士顿美术馆的这只古瓮上,我们看到黛安娜从背后抽出一支箭,正欲射向已被猎狗扑倒在地的阿克泰翁。这幅画简洁优雅,被誉为现存古希腊瓶饰画的典范。画家的真名已不可考,只知他叫“潘神画师”,而此名的由来,源自古瓮上的另一幅画:森林之神、牧羊人的保护神“潘”,上半身形如山羊、下半身状同人类,正在追逐一位身披鹿皮的年轻猎人,背景可见一座上有赫尔墨斯头像的方形石柱界杯。画中的性暗示非常明显,但古希腊时期的人们似乎从不避讳此类话题。

与济慈见到的古瓮瓶画一样,这两幅画也表现了“爱情”和“宗教”主题,除此之外的另一明显主题应是济慈只字未提的“性”。赫耳墨斯在是古希腊的丰饶、生殖、边界和道路之神,那时候路旁的界碑多以赫耳墨斯的头和一块长方形石块作成的基座组成,基座相应比例的地方,常常雕刻有男性生殖器,表达古人对神的崇拜和对丰饶的祈福。

古罗马继承了古希腊文化中的很多东西,比如那些神和人变形的传说,对享乐和艺术的追求,还有对待“性”的态度。

大英博物馆有一个银制高脚杯,约制造于公元10年的古罗马帝国,曾是美国富豪爱德华·沃伦的私人收藏,因此被称为沃伦杯。沃伦是一位有奇艺癖好的收藏家,见过罗丹的雕塑《吻》之后,用高价委托艺术家为自己做一个复制品。沃伦有一个附加条件,就是复制品的性暗示必须更加明显,也就是说,男性情侣的生殖器要像古希腊雕塑那样醒目,而不是被谨慎地隐藏起来。

沃伦杯上的图案描写一位成年男子与少年的恋情,对同性之爱的刻划直白却不失优雅,乐器、家具以及画中人物的服装和头饰都指向古希腊时期。这样的场景在今天恐怕是禁忌,但出现在古罗马的艺术品中就非常见怪不怪,尤其在以古希腊为背景的情况下。毕竟在那时,成年男子以人生导师的身份教导少年是十分正常的事,内容当然也包括性爱。即便如此,《希腊人和希腊爱情》的作者詹姆斯·戴维森仍然觉得,沃伦银杯上的画面对古希腊人来说也稍嫌前卫:

杯子描绘的场景似乎发生在古希腊,但古希腊时期的瓶画作者,尽管与拘谨和保守这类词毫无关系,也会竭力避免描写露骨的同性性爱。所以古罗马艺术家在这里做了古希腊前辈都无法做到的事。古希腊背景给同性之爱提供的不在场证明,为古罗马甚至更晚的人们留出想象、谈论和表现的空间。18世纪之后的人们、甚至中世纪时期的艺术家也纷纷仿效。唯有如此,沃伦杯才是一件艺术品而非色情画。

要体会这件艺术品的美妙,在《大英博物馆世界简史》中,前馆长尼尔·麦克雷格邀请我们走入想像中的一场宴会,客人是清一色的男性,他们被奴隶领进耶路撒冷附近一座奢华的别墅,在豪华的宴会厅高谈阔论,餐桌上是银制的盘子和装饰精美的容器,类似沃伦杯的酒杯在手与手之间传递,旁边有七弦琴和管乐器在轻声演奏。

大约在同一时期的东方,孔子搜集民间诗歌300余篇而成《诗经》,他在《论语·为政》里说,“诗三百,一言以蔽之,思无邪。” 孔子所谓的“思无邪”,大概是说,《诗经》里那些纯真的爱情诗并非是用来讽刺哪个国家的淫词艳赋。傅斯年在《诗经讲义稿》中一语道破诗歌超越地域和时代的特征:“而亚当夏娃以来的故事和情感,又不是分什么周汉唐宋的。”

德国浪漫主义诗人、哲学家席勒也有类似的诗论,他按照诗歌表达方式和自然之间的关系,把诗人分为“天真诗人”和“伤感诗人”。天真诗人与自然相融,他们直接、毫无障碍地讲述和描写,比如荷马、奥维徳,也许我们还可以加上《诗经》里的那些叙述者。伤感诗人则与自然分离,只能反复描写自己对纯真状态的怀念,因而诗句中充满怀旧和伤感,这个称号济慈应该当之无愧。

不知可否这样猜测:济慈看到的古瓮瓶画,与古希腊双耳喷口杯、沃伦杯上的图案,都因其纯真无邪的艺术理念而成为永恒的美。济慈所说的“真即是美,美即是真”,可能是孔子所谓的“思无邪”之美,也是阿诺德所指的希腊式的美。当济慈说:

听见的乐声虽好,但若听不见

却更美;所以,吹吧,柔情的风笛;

不是奏给凡人的耳朵,而是更甜,

它给灵魂奏出无声的乐曲。

他也许是在暗示瓶画中与“性”有关的内容,因社会伦理所限而无法在诗歌中表现。这也许正是对艾略特而言,被“语法上的无意义”所隐藏的那个尚未被发现的意义。

文章作者

王冬菊

发表文章15篇 获得6个推荐 粉丝295人

诗歌评论和翻译

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里