沙博理:在中国“旅行”一生

作者:周翔

2018-03-08·阅读时长16分钟

本文需付费阅读

文章共计8107个字,产生5条评论

如您已购买,请登录

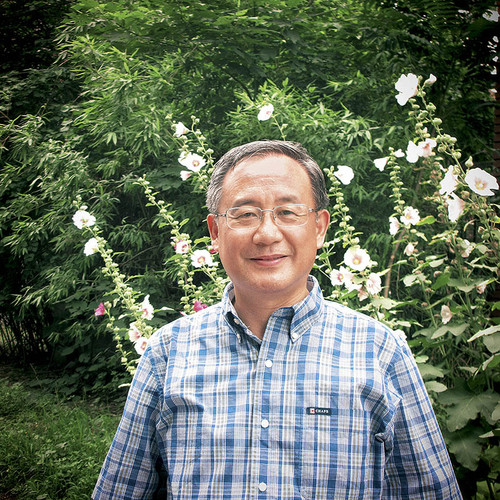

( “二战”时一身戎装的沙博理(摄于1944年)

)

“外国专家”

南官房位于什刹海附近,这里的四合院、胡同、人力车、古槐,多少还可以让人窥见些老北京的旧影。正因为如此,从上世纪50年代搬进这里的一座小四合院后,沙博理一住就是几十年,有条件更好、更现代的住所也不愿意搬去。“他不愿意住楼房,说要完全融入中国。有一段时间,因为他是外文专家里的领头人,要给他住友谊宾馆的专家楼,他坚决拒绝了。”老舍的儿子舒乙因为父辈的关系认识了沙博理和凤子夫妇,许多年来,他都会不时地去那座四合院里拜访,有时候是出国回来给沙博理夫妇带去糖和巧克力,有时候是带去母亲或者朋友的画送给他。1996年夫人凤子去世后,沙博理仍然住在这里,没有保姆,也不要助理,女儿亚美照顾着他。家里的陈设一直没有太大变化,墙上挂满的画最易引人注意,它们都是黄永玉、吴作人、傅抱石等朋友送给沙博理夫妇的。屋里还摆着凤子的照片,沙博理说,在和凤子一起待过几十年的小屋里,时常能想起以前的生活,“是一种满足”。

沙博理1915年出生,在中国这个他生活了几十年的地方,除了无法改变的外貌以外,他看上去就像一个普通而地道的中国老人:穿布鞋、丝棉袄,在四合院里种花养猫,对烧饼、油条、豌豆黄一类的小吃充满了兴趣。他生活简单,从不轻易打破每天的起居规律,吃得也清淡简朴,还学会了在中国老人中流行的太极拳,因此舒乙每次见他都觉得“瘦溜溜的”。甚至在待人接物上,他也学会了中国式的温和、婉转、有分寸。《人民画报》副总编辑李霞负责杂志社的外事工作以来,和沙博理接触很多。“他骨子里有那种美国人的幽默和敏锐的感知力,对陌生的东西稍一接触,马上能摸出门道,心里明白是怎么回事儿。但是他跟人打交道的时候又懂得委婉,很‘温良恭俭让’。”这几年,沙博理很少出门,有人要访问他,他总是很客气地让对方先跟《人民画报》打招呼。如果是他不愿意接受的采访,就会很坚决推辞。但遇上研究中国文学作品对外翻译的大学生、年轻人想来拜访,他总是欣然同意。“他很清楚自己对于不同的人的价值在哪里。”李霞总结说,“他就是一个特别体面、正派的老头。”

文章作者

周翔

发表文章1篇 获得0个推荐 粉丝96人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里