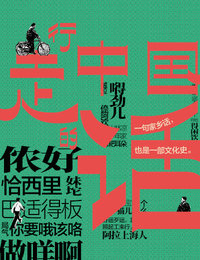

发刊词丨家乡话里的文化向度

作者:贾冬婷

2023-05-18·阅读时长6分钟

三联中读的朋友们,大家好,我是三联中读的执行总编辑贾冬婷。很高兴又通过音频的方式与大家相遇。

作为一个音频产品平台,大家这几年通过中读听到了风格各异的声音。一个有意思的现象是,部分学者在讲述中隐约透露出来的乡音,不仅没有影响知识的传递,反而因为方言中与生俱来的那份亲切感“圈粉”无数。这正是语言的力量。

“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。”唐代诗人贺知章曾这样描绘漂泊多年后回到家乡的心情。即便容貌已老,但乡音仍旧未改。你可能也会有同样的感受,无论身处何地,一句家乡话就能够迅速拉近彼此的距离。但一个无法回避的困境是,在我们的身边,越来越多的人不再会说自己出生地的方言。我们也会经常感叹,现代化正在大规模地消除差异,各个地方越来越相像。日渐消失的绝不仅仅是方言,还有大量的生活方式,生活细节以及背后的情感经验、文化经验。

语言,是人与人之间交流的重要工具。我们天天说话,处处用语言,但是大概很少会有人意识到:语言其实是我们的祖先世代积累起来的极宝贵的财富。没有语言,人类的社会生活将无法维持,人类的文化创造也无法实现。

在这样的探讨中,我们策划了这档《行走的中国话——一句家乡话,也是一部文化史》音频课。我们选取了中原官话、吴语、湘语、粤语、闽语、西南官话、东北官话、上海话、北京话等9种有代表性的方言,从语言、历史、文学、电影、社会、民俗等不同的领域切入,试图从多元的角度出发,挖掘这一声声家乡话背后,潜藏着的文化密码。

在中国的历史上,人口迁徙一直是一个重要主题。为了生存、为了发展,古代人类远途迁徙的意志和克服艰辛的能量,可能远超我们当代人的想象。人口的迁徙,一方面造成了文化的传播,同时也使语言不断分化。古代汉语方言从文明腹地的中原开始,随人口迁徙的路线历经“行走”,形成了现在中国话的样貌。在课程的总序中,我们邀请了中国社会科学院语言研究所前所长、《中国大百科全书》第三版语言文字卷主编刘丹青老师,为我们详细解答:为什么说汉语言史,也是一部迁徙史?除此之外,刘老师还会为我们讲述中国话的定义是什么?汉语之美,美在哪里?以及为什么说“方言是一种思维方式”?

接下来,北京师范大学教授李山老师将带我们穿梭在中国3000年的历史长河中,看看中国最早的“普通话”——孔子使用的雅言,到底是怎么形成和讲述的?以及中国历史上几次大的民族融合,比如北魏孝文帝改革、永嘉之乱、宋室南迁等,如何让语言的沿袭发生转向?李山老师在先秦两汉文学研究领域卓有成就,他在中读平台上主讲的两门音频课《<诗经>密码》《<论语>百问》极受欢迎。在这一讲中,我们就将跟随李山老师,潜入中国古代文学的海洋,在《诗经》《汉书》《国史补》等文献中发现语言变化的蛛丝马迹,从文言中反观古人说话的状态。

两位老师为我们总体阐述之后,我们将进入更加灿烂的方言篇章。我们将从古汉语的大本营——中原开始。无论是从地理还是历史角度来看,中原官话都因“中原”这一关键词显得独树一帜。它是历史上中原地区的语言吗?它和中原雅言有着怎样千丝万缕的联系?在经历几次人口变迁的当下,如今的中原官话是否等同河南方言?清华大学历史系教授王东杰老师将在这一讲中,通过详实的介绍,提供从历史视角切入的观察和解读。

向南行走,我们来到吴语区。复旦大学的中文系教授盛益民老师,将从吴语的分布范围、方言特征和历史变迁三部分讲解这种古老的语言。盛老师是浙江绍兴人,吴语也是他的家乡话,所以课程有许多盛老师的语音示范。生动的同时,也帮我们破除了对吴语的迷思和偏见,比如,我们认为吴语都是“软糯”的,真的如此吗?人们总说吴音听着像日语,这两者真的有什么关系吗?听完这讲,相信你可以找到答案。

一提到湘语,很多人第一时间会想到那容易上头的“塑料普通话”。作为如今语言系统中依然保留着古楚语痕迹的方言,湘语有着不同寻常的“霸蛮湘味”,而因为湖南娱乐综艺的发展,湘语也成了本土幽默的主要语言载体。湘潭大学文学与新闻学院的教授陈山青老师将为我们解答,那些隐藏在湘语背后的语言密码:为何湖南“十里不同音”?湘语有趣的彩头文化和称谓文化有哪些?陈老师还将在课程中,分享自己有关湘语方言保护的背后故事,告诉我们究竟应该如何对待方言。

继续向南行走,跋涉五岭,我们进入了闽粤方言区。说起粤语,你想到了什么?是粤语歌、香港电影,还是数不尽的粤式佳肴?中国社会科学院语言研究所研究员、《方言》期刊前主编麦耘老师,将在粤语单元为我们解析:粤语区的这些流行文化是如何“北上”的?在潮流文化背后,为什么粤语读千年前的唐诗却比普通话好听?以及粤语又为何会成为“唐人街”上的重要语言?

“三分天注定,七分靠打拼”这两句歌词大家一定非常熟悉,它出自一首脍炙人口的闽南语歌曲——《爱拼才会赢》。不过,闽南语却并不等于闽语。在闽语单元中,中山大学中文系副教授曾南逸老师,将为我们全面分析闽方言是如何形成和划分的?闽方言中保留了哪些上古汉语的词汇特点?以及海洋贸易与闽语区又有哪些交织关系?让我们听曾老师细细道来。

行走到西南地区及附近省份时,就进入了西南官话的领域。作为官话方言中使用范围最广、使用人口最多的方言,西南官话地跨四川、重庆、贵州、湖北等九省市,使用人口约2.7亿。本单元中,我们邀请了澳门大学历史系教授、美国约翰斯·霍普金斯大学历史学博士王笛老师为我们解答,移民如何影响了西南官话的形成?同时作为地道成都人和《袍哥》《显微镜下的成都》等著作的作者,他还将结合自己的研究和观察,为我们讲解“袍哥”语言为何神秘?以及四川为什么有这么多茶馆?

随着“闯关东”的步伐,我们再次北上,来到东北。作为全国公认最有感染力的方言之一,东北话可谓是把喜剧色彩拿捏得死死的。在辽宁大学文学院教授江帆老师看来,“一方水土一方人,一方人一方音”,行走在大东北,就会有听不够的东北话和看不够的东北人。在这一讲中,她将从民俗学的角度来解读东北官话的特点和魅力:你知道“海蛎子味”“大碴子味”“大北关味”“干面子味”都是啥味吗?为什么东北人能纵横喜剧圈和书坛?在这里,你将听到有趣东北话背后的民俗文化史。

方言篇章的最后,我们选取了两个极具代表性的城市方言:上海话和北京话。从《海上花》到《爱情神话》,越来越多的沪语电影登上大银幕,用方言的形式带来全新的体验,拉近和城市的关系。在“上海话”单元中,华东师范大学教授、著名电影评论人毛尖,将和大家聊聊银幕中的上海话和上海符号。毛尖老师也是中读的老朋友了,在《我们为什么爱山水》《重返文学的正典时代》音频课中,毛尖老师都带来过精彩的讲述。这一次,我们从电影出发,看看在沪语电影中,我们能够窥见哪些上海的生活方式,以及上海人的性格特点?上海的新生代创作者怎么看待方言和文艺作品之间的关系?进入21世纪,发展更为迅猛、更为国际化的上海,其方言发生了哪些变化?让我们期待毛尖老师的回答。

同样是用方言进行文艺创作,提到北京话,我们很容易想起老舍先生的京味儿写作,所以北京话单元我们想从文学进入,来看看北京话的特色与流变。作家、鲁迅文学奖得主石一枫是本讲的主讲人,他从小生活在北京,作品《红旗下的果儿》《恋恋北京》读起来京味儿十足。对于石一枫来说,从老舍到王朔,京味儿写作有哪些继承和变化?在创作过程中,把一种深具传统地方性的语音转换成文字,有哪些意想不到的难处?期待他为我们娓娓道来。

正课之外,我们还为每个方言单元特别邀请了9位方言引荐人,这些引荐嘉宾不仅是该方言的母语使用者,还在各自的领域用母语方言开展创作和创新。比如用用方言进行创作的音乐人施鑫文月、昆曲文化学者沈小燕,湘派幽默代表,湖南广播电视台主持人马可,还有在小屏幕前展现上海话和北京话魅力的自媒体人G僧东、常小亮等等,这些鲜活、丰富的方言载体,相信能让你对历史悠久的方言产生更多共振。

语言就像是“活化石”,记录了历史的变迁。语言的产生也意味着灿烂多姿的人类文化的诞生,文化和语言可以说是共生的。每一种语言,包括每一种方言,都形成了观察这个世界的一套独特视角,当这种语言丢失,这种视角也就没有了。通过对中国语言文化的梳理,在弘扬语言之美之外,我们更希望为你提供一种全新的认识中国的方法,从言语间读懂中国。下面,让我们开始行走吧!

转发下面海报

让我们一起在方言中

重历文明迁徙壮景

文章作者

贾冬婷

发表文章79篇 获得0个推荐 粉丝1344人

《三联生活周刊》主编助理、三联人文城市奖总策划。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里