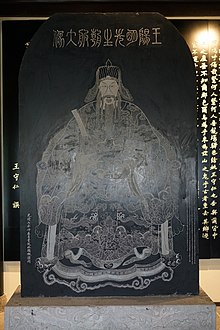

1.1 热潮 | 王阳明是中国“两个半圣人之一”吗?

作者:董平

2022-11-18·阅读时长5分钟

三联中读的各位听众朋友大家好,我是浙江大学的董平,今天我将和各位朋友一起来讨论阳明心学有关的一些问题,也包括阳明心学本身的思想。

在本节课中,我想先就目前社会上广为流传的几个观点,提出来和各位朋友做些商讨。

关心阳明心学的朋友,也许都应该听说过这么一个说法:

中国的传统文化5000年文明里,只出了两个半圣人,第一个是孔夫子,第二个便是王阳明,曾国藩算半个。

我不知道这个说法是从什么时候开始流传的,但是网上流传极广,很多朋友也就相信了这一点。有人和我说,这个话大概最早是从梁启超那里说出来的,我曾经把梁先生的《饮冰室合集》翻了一遍——因为量非常大,我只能翻一遍——我试图把这句话找出来,(但是)没找到。也有人说这个话不知道从哪来的。所以我想,不管这段话是谁说的,它既不合逻辑,也不符合中国传统文化的基本事实。

我们现在说“传统”,好像把一切过去的都叫传统,可是从“传统”本身的意义上来说并非如此。所谓传统,是一个圣人代代相传的统序。换句话说,我们中国的传统文化本身就可以概括为一种“圣人文化”,而这种圣人文化是要一代一代传的。如果我们5000年的文化中只出了两个半圣人,那么这种文化如何能说是“一个圣人授受”的传统?

事实上,中国文化从三皇五帝以来,就渐渐构筑起了一个“圣人传统”。圣人是有东西要传的。传的是什么?是“道”。中国文化讲“道”,“道”使统序的传承得以连续,也正是在这样一种连续的传递过程中,“道”得以展示和实现自己,也展示出中国文化独特的历史渊源和未来发展的无限可能性。

当然了,讲“两个半圣人”的人,本意大概是不坏的,可能为了说明王阳明很伟大,可以和孔夫子比肩,其他人似乎都在他之下了。就算他的本意是不坏的,似乎是为了抬高阳明先生的历史地位,但事实上(这种说法)没有意识到,它可能贬低了整个中国传统文化的重要性。就是阳明先生自己也不会赞同这个观点。

王阳明个人也好,其思想也好,之所以是伟大的,就是因为他处在圣人传统的统序之中,才称其为伟大。如果脱离了尧、舜、禹、汤、文王、武王、周公、孔子、孟子这一系列圣人文化的传递系统,不可能会有王阳明。这是关于这句话我想说的第一个意思。

另外一个意思,我想借此机会特别强调一下:中国传统文化本身是由圣人的传递构成的一个文明系统——阳明先生当年也是说要做圣人的,他把圣人作为自我的生存目的、人生志向。

什么叫做圣人?我们看看在中国的传统中,哪些人能够成为圣人。

首先,三皇五帝是圣人。比如说,伏羲为什么是圣人?伏羲是“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜。近取诸身,远取诸物,于是始作八卦”(《周易·系辞下》)。广泛的意义上讲,文字、八卦都是符号,八卦只不过是在特定意义上讲的一种符号体系,而文字也是一种符号体系。为什么要有这种符号体系?“以通神明之德,以类万物之情。”(《周易·系辞下》)所以我们通常说伏羲是文明的缔造者,因为有他“始作八卦”,后代仓颉等才有可能创立文字。这样的人叫做圣人,缔造中国文明,给我们的文明建立价值基础、建立价值体系。此后的圣人们都在这一传统中,而正是在这个圣人传递过程里,我们渐渐形成了中华文明独特的价值体系。

再比如,神农氏也是圣人。神农氏“教民稼穑”(意即教百姓农事)。我们(人类)领悟自然之道的运行秩序,把它转换为人的现实的活动,而神农“教民稼穑”就是以人合天,以人道而体现天道的最初的、基础的、典范的范例,所以神农氏是圣人。

黄帝为什么是圣人?孔夫子也曾经说过,黄帝“垂衣裳而天下治”,他是无私的,没有在政治运作的过程中介入任何私心杂念。“垂衣裳而天下治”似乎是无为的,但正是在无为中实现了天下人民的公共利益。所以黄帝是圣人。

再往后,五帝没办法一个个讲下来,我举个例子:尧为什么是圣人?咱们看看《尚书·尧典》就清楚了。《尧典》里讲尧:

“克明俊德,以亲九族。九族既睦,平章百姓。百姓昭明,协和万邦。”

克明俊德什么意思?“克”有两个意思,而且某种意义上来说是相反的。我们讲“克服”,那就是压制、压抑;但是“克”(也可以)在主动意义上激发出来。有个成语叫“克勤克俭”,既勤俭又勤劳,所以财富就可以获得积累,这叫做克勤克俭。尧能够克明俊德,把自己从天道那里所获得的德重新开显出来,显现于天下。他把明德显现出来了,结果下面这一系列结果都达成了:就家庭来讲,“以亲九族”;就治国来讲,“百姓昭明”;就天下来讲,“协和万邦”。所以尧是第一个实现了中国文化终极理想的典范。这个典范是什么?基于自我明德的开显,而实现齐家、治国、平天下。

所以你看,尧是圣人,他也为此后中华文明的价值传递建立基础:尧传给舜,舜传给禹,禹再往后传,这就构成了三代授受。西周取得天下,周武王接着周公,因为武王伐纣之后,不久就去世了。周公旦接着这个事情,尽管他不是天子,而是辅佐成王。辅佐成王干什么?他为西周整个社会确立了文明的制度,这个制度就叫做“礼”。周公很了不起的地方,是把三皇五帝以来(尤其是尧舜以来)的一种价值观念、文明传统,转换为老百姓日常遵循的制度规范,西周社会能够整体运作,是建立在制度的基础之上的。

可以说,中国历史上也好,世界历史上也好,都是通过制度来实现天下公共管理的文明典范。所以孔夫子后来特别向往(西周),因为孔子的时代恰好是“礼崩乐坏”。按孔子的意思来说,礼崩乐坏就是社会政治的、伦理的、道德的、日常生活的,包括和鬼神相交往的,所有秩序规范、制度垮台了。所以,孔夫子才是真正面临着西周以来的制度重建。

孔夫子不是天子,他通过什么手段来重建?通过教育。所以孔夫子是中国民间教育的开创者。教育是启迪人心的,孔子希望通过教育使每一个被教育者建立起自我心灵的秩序,把这样的一种文明的秩序内化到自我心灵结构当中,转变为一种内在的精神秩序,并把这种精神秩序呈现出来。按照孔夫子的观点,哪怕礼的制度已经垮台了,可是只要人人都能够建构起这样一种心灵的秩序,礼就仍然会回归到我们的日常生活中。这就是孔夫子特别向往的“一日克己复礼,天下归仁焉”。

前面讲了这么一大通,多少个圣人了?所以,怎么中国文化才有“两个半圣人”?

各位朋友,在这一点上,我不希望大家再去谈论所谓“两个半圣人”的观点了,这不合乎事实。

曾经也有朋友和我讲,说董平你吹毛求疵了,讲“两个半圣人”是要讲立德、立功、立言,“三立”具备,然后才有了两个半。这就奇了怪了——在我们中国传统文化中,“三立”不具备能被叫做圣人吗?坦率地说,就中国文化本身而言,圣人一定是立德、立功、立言三者具备的,如果做不到这点,他不会成为我们文化中一种人格完善的典范。

所谓圣人,就是人格完善的典范,真正实现了自我的全人格。这样的人一定是无私的,所以中国文化特别重视、也特别强调“天下为公”。天下为公需要私我的退却,大我真正显现,才有可能实现。

我从“两个半圣人”的说法中想到这么多,算是我个人对此说法的一种否定、一种批评,供给各位参考。

现世·历史·哲学

从三重境界,走近王阳明的传奇人生

欢迎转发并分享海报

文章作者

董平

发表文章17篇 获得0个推荐 粉丝130人

浙江大学哲学系博士生导师,浙江大学中国思想文化研究所所长

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里