“预感”展—一场对现代化的反思

作者:苌苌

2018-02-24·阅读时长5分钟

本文需付费阅读

文章共计2792个字,产生5条评论

如您已购买,请登录

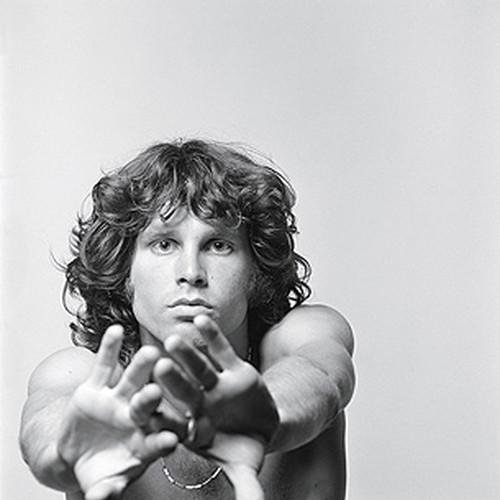

( 二十九年八月零九天》(秦晋) )

深圳人经常自嘲说“我们这儿是没什么文化的”,几次去出差,得到的印象也类似。然而,冬日里的一天,却有了完全不同的感受。OCAT中心正在举办“第六届深圳雕塑展”,冯博一策展的“透视的景观”包括了艾未未、徐冰、李建伟等人的装置和雕塑,吸引来络绎不绝的市民。温暖的亚热带冬日仍然是一幅又浓又翠的青绿山水画,人们带着度周末般轻松且好奇的表情,还有一张张在当代艺术领域熟悉的面孔。在中心后面的一间纯白色的小型画廊,举办的是黄专策展的“预感”。虽然都是秉承现在流行的模式——当代艺术和资本家携手合作,但好像因为是文化边缘地带,没有受到大城市艺术氛围中不好情绪的感染。比如时而显现出的仓促,做作,刻意,反倒给策展人提供了一个相对单纯的语境,使他们可以在不太考虑新闻和专业效应的前提下,设计自己的展览,在较长时间里仔细打磨。冯博一说,深圳这座城市让他喜欢的是“被传统影响的少,具有朝气和蓬勃的一面”。而黄专说:“感觉比北京更干净一点,市场、名利场那些干扰因素少一点,我可以做得更主动一些。”

黄专形容“预感”展更像他本人的读书笔记。“3年前看到海德格尔的《林中路》,讲到‘诗人何为’,和我当时的心境很接近。从我个人情况讲,是大病初愈,而且到了这个年龄,对人和艺术的理解,对艺术的社会功能和公共意义的想法都发生了变化。在这个消费时代,人们都比较关注物质,而另一种感觉却越来越迟钝。这种感觉和19世纪的西方哲学家的一些反思是对应的。整个人类走入工业进步以后,西方很多敏感的学者都在反思现代性的问题,一种思路是回到前工业时代,比如对复古的向往。另一种,是在没有办法回避的时候,以进步观念保持一种批判态度。所谓的现代化进步是值得怀疑的,但因为19世纪中国比较弱,觉得西方的现代文明什么都是好的,西方人反省的时候,中国人的热情还在“德先生”和“赛先生”上,所以我们民族从根上就缺少了这么一种思维的维度。一味追求现代化,但缺少反省精神。20世纪初,中国文化上的先锋人物,从胡适到梁启超和鲁迅,对现代化都是赞扬的,用现代性批评传统性。少数人如辜鸿铭,他是认识到西方现代化的弊端的,但他采取的是往后看的态度,恢复中国传统,对中国进入现代时代这个现实没有反馈。1992年,我把它看做是中国进入消费时代的元年,进入一个疯狂的没有节制的时代,对现代性的追求变本加厉。整个民族缺乏反省能力,造成整个民族的感觉是单维的,方向是单向的,就是没有预感。对一个事物的降临,它所具有焦虑性的、破坏性的一面,没有深入的认识。我不是简单地反现代主义,也不是浪漫主义,只是觉得中国人要是缺少这种感觉纬度会有问题。消费时代如果有个性别的话,我觉得它是雄性的,因为他的进攻性和不可遏制的欲望,所以选了女性作家来做这个展览。和女性主义没关系,也不是简单地因为她们敏感,就是寻找多一种社会写入方式。”

“艺术方位”是由两位女性主持的深圳第一家民间的当代艺术画廊,已经看不出曾经和OCT这一代其他的展馆一样,是旧厂房改造的,布置上带着少许女性的特征:空间洁净透亮,玻璃落地窗门配白色的纱幔,一层甚至有一间隐蔽的现代化厨房——用于煲汤。一进门,在一面专为这次展览打造的类似影壁的墙上,印着荷尔德林的话“但哪里有危险,哪里也生出拯救”。背面则是希姆博尔斯卡的诗句对应着展览场地中心姜杰的作品《他们知道自己的身份》:“他们卑微的灵魂并不会在夜里来恐吓我们,他们保持了一定距离,他们知道自己的身份。”作品是一组密密麻麻的人和动物的胚胎,硅橡胶材料营造出逼真的效果,在安静的环境中,平添了一种不安感。毕业于中央美术学院雕塑系的姜杰有完美的技术,但系统教育也给她灌输了很多先入为主的概念化想法,造成之前她的作品技术有余,感性不足。《他们知道自己的身份》是她转型期的作品,不仅材料和形式上做了新尝试,更展现出她本能的感性一面。社会性的强调母爱的趋势在这里被弱化了,她的作品是反母性却是人性的。其人文关怀不仅涉及人还有动物,不仅是对现代社会妇女获得“堕胎权”后的一种反思,还有对人作为高级动物,经常假借各种名义侵犯其他动物生存的权利的反思。前者更多是主动的,后者则是被动的。它们从哪里来,到哪里去?这种模糊性把艺术家本性的一面表现得更加突出。

文章作者

苌苌

发表文章0篇 获得0个推荐 粉丝0人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里