李六乙:醉翁之意不在《安提戈涅》

作者:石鸣

2018-02-23·阅读时长8分钟

446人看过

本文需付费阅读

文章共计4362个字,产生5条评论

如您已购买,请登录

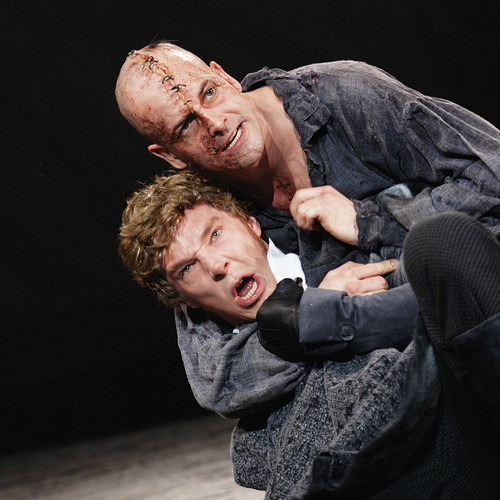

( 《安提戈涅》剧照 )

有一个段子:一个20岁出头的美国女生,以“冷战”末期的美苏核对抗为题材,兴冲冲交了一个新编《安提戈涅》剧本,作为古希腊悲剧课程的期末论文。这个全班唯一的创意,却被教授冷冰冰地拒绝,理由之一是并非独到。女生感到难以置信,教授从故纸堆里拉出一抽屉剧本:1955年,有一篇以麦卡锡听证会为背景的《安提戈涅》;1963年,有一篇讲民权运动的《安提戈涅》(那个学生是个黑人);70年代,有两篇,不,三篇以越南战争为题材的《安提戈涅》。这些剧本教授甚至都没有花时间去评分,只留了一份底本作为记录,“就像罗马教皇那样,给每一种异端邪说留一份底档”。

这个故事来自法国剧作家格尼(Albert Ramsdell Gurney)1988年的剧作《又一个安提戈涅》(Another Antigone)。在西方,一意孤行的安提戈涅和优柔寡断的哈姆雷特一样家喻户晓、深入人心,是有史以来最早、最经典的反叛形象,也是剧作家和学者共同瞩目的一个题材。格尼笔下的教授拈出几个最有名的例子:“埃斯库罗斯写过一版,后来遗失了;欧里庇得斯也有一版,后人相信是他的作品。塞涅卡试图写一版,而伏尔泰控制自己不要去写。让-阿努伊1944年写过一个独具特色的版本,背景是纳粹占领时期的巴黎。”

最后这个本子,导演李六乙在采访中也提到了:“故事没变,人物关系没变,所有台词都变了,立意变成了选择,表达的是存在主义哲学,他人即地狱。”

0人推荐

文章作者

石鸣

发表文章2篇 获得0个推荐 粉丝121人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里