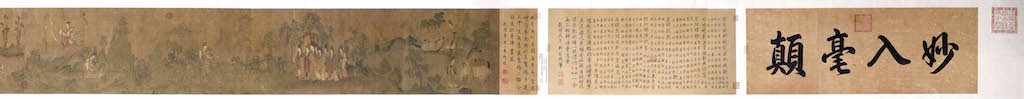

《洛神赋图》 :无望的人神之恋

作者:艾江涛

2018-02-23·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6247个字,产生8条评论

如您已购买,请登录人生有如朝露,功名、爱情不过一瞬。既然如此,只需刹那的绚烂与温存就好,又何必祈求长久呢?

甄妃之谜

黄初四年(223)的五月,32岁的鄄城王曹植,和哥哥任城王曹彰、同父异母的弟弟白马王曹彪一起应诏到都城洛阳觐见魏文帝曹丕。转眼之间,曹丕即位已三年多了。三年多来,大权在握的曹丕对与自己曾争立世子的曹植严加防范,不但派官员严加监视他的行为,诛杀他身边的谋士,还把他的封地一变再变,而没有自己的命令,曹植等人不得擅离属地,甚至无法面见母亲与其他亲人。

这次朝觐的经历并不愉快,先是曹植到京后久不获召,苦等之下只得上表陈诗自责,才最终得到曹丕接见。后来,曹丕又因不满曹彰平日与曹植过于亲近,而且态度强硬,因此将其设局毒死。七月间,曹植准备上路东返封地时,曹丕又下令禁止他与弟弟曹彪同行,悲愤之下的曹植,在东行路上写下诗作《赠白马王彪诗五首并序》。

而在后世的一些研究者看来,曹植的另外一篇千古名作《洛神赋》,也写作于这趟旅途,赋作序言中的“黄初三年”实为笔误。除了共同出现的“洛川”“太谷”等地名,学者陈葆真判断的标准是,两首作品同样动人肺腑、感人至深,依其情绪之波动程度与艺术成效的高超而言,创作时间应极为接近,创作背景也应相关。

抛开写作时间的争议不论,《洛神赋》究竟写了什么东西呢?话说旅途中的曹植从洛阳一路东行,返回自己的封地甄城。忽而夕阳西沉,人困马乏,一行人于是在洛河边的草地上停车喂马。曹植信步走在林木之间,纵目远眺烟波浩渺的洛河,神思恍惚之际忽然抬头“睹一丽人,于岩之畔”。曹植不由问一旁的车夫:“你看见那个美人了吗?怎么如此漂亮!”车夫回答道:“臣听说洛水之神名叫宓妃,莫非你看到的就是她吗?她长什么样子,臣倒很想听听。”

于是,大诗人曹植便将宓妃的美貌大加描绘一番,也因此成就了中国文学史对美女最为经典的一段描述:“其形也,翩若惊鸿,婉若游龙。荣曜秋菊,华茂春松。仿佛兮若轻云之蔽月,飘摇兮若流风之回雪。远而望之,皎若太阳升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出渌波。”

洛神之美,不仅在于身材,而且服饰华美,体态优雅,明眸善睐。见到曹植后,这位女神不但不害羞,还有点调皮地在水波之上徜徉嬉戏。

心旌摇曳的诗人,恨不能通过水波传情,情不自禁解下腰间玉佩相赠,没有想到,女神很快举起琼玉做出回应,并指着潜渊约请诗人前来相会。魏晋时人极为看重玉纯洁高贵的品质,以玉比人也是当时的风尚,比曹植小近20岁的玄学家夏侯玄便被人形容为“玉树”。用佩玉作为信物交换,自然是定情的意思。可就在这时,诗人的心里突然咯噔了一下,他忽然想起周朝人郑交甫被汉江神女虚赠玉佩相骗的传说,犹疑之下不由敛容定神。这一切自然无法逃过女神的眼睛,她忽而舞动身躯,发出哀婉悠长的声音,很快娥皇女英、汉水女神等各路女神都结伴而来。最后在叮当作响的玉鸾声中,宓妃坐着六龙共驾的云车离去。离去之前,她掩面而泣,“恨人神之道殊,怨盛年之莫当”。尽管人神殊途,两情无法相悦,宓妃仍一片情深:“虽潜处于太阴,长寄心于君王。”回过神来的诗人,驾船寻找,彻夜难眠,但短暂的相与已杳不可寻,只得在怅然若失中再次上路。

回头来看,这段情深意长的人神之恋,真如刘勰所论,建安作家往往“怜风月,狎池苑”,故而对女性的形态和心理体察入微便能写出吗?对曹植来说,洛水之神宓妃背后有无真实生活中的原型呢?至少在民间的传说中,答案是肯定的,而且此人正是曹丕的妻子甄氏,《洛神赋》原名《感甄赋》,所写实为曹植与甄氏的一段悲恋传奇。据学者傅刚的考证,这个传说至少在中唐时期已然形成,并见诸元稹的诗中,“班女恩移赵,思王赋感甄”。唐人的开放、安史之乱后的安定生活,令百姓似乎开始酝酿起世俗的爱情理想,并不管其是否为名教所接纳。

当然,使这一传说真正深入人心的,是宋人尤袤所刻《文选》中李善的一条注解。在这条注解中,曹植与甄妃的恋情变得完整起来:曹植少时曾与上蔡县令甄逸之女相恋,后来此女被曹操赐予曹丕,令曹植心意难平,以至于昼思夜想、茶饭不思。曹丕登基后,一次召曹植入朝,特意拿甄妃用过的枕头给他看,令后者痛苦不已。当时甄妃因为郭皇后的谗言而被处死,曹丕也有悔意,后让太子留曹植宴饮,随后以枕相赠。曹植在回封地途中,在洛水旁将要休息,忽然有一女子前来相告:我本托心于你,奈何无济于事,这个枕头是我出嫁前的用品,现在伴你左右,以达我情。我被郭后以糠塞口,披头散发,羞于见你。说完后便不见了。曹植于是悲喜交愤中写下《感甄赋》,后来被曹丕的儿子魏明帝看到,改为《洛神赋》。

相信这段人神之恋背后的传说,伴随曹植悲惨坎坷的遭际,更为打动人心。只是历代学者对此颇为质疑,最大的疑点是,甄氏本为袁绍次子袁熙的妻子,建安七年(202)被曹丕夺为妻子时,曹植还只是一个十几岁的孩子。此外,也有学者认为洛神是效仿《离骚》中的“宓妃”,以表达没有机会建功立业的失意与对曹丕的忠心。

有趣的是,无论后人如何阐释,但至少在当时,人们还是将他简单地视为言情之作,东晋画家顾恺之所作的《洛神赋图》,便以曹植与宓妃的人神爱情为题而画,也正因此,萧统才将《洛神赋》置于楚人宋玉之后,名列赋选的最后一篇。这一点也为陈葆真所注意:“画家们所关心的,远非如何解析《洛神赋》的内文,或它与真实的历史事件有何关系。他们所关注的,在于如何诠释和表现这则美丽而哀伤的恋情和诗意。”

传神阿堵

才气纵横的曹植在后世备受推崇,南朝刘宋时期的诗人谢灵运更曾言:“天下才有一石,曹子建独占八斗,我得一斗,天下共分一斗。”《洛神赋》作成后更是一纸风行,并很快受到画家的青睐。顾恺之之前,从东晋明帝(322~325年在位)开始,许多画家便着迷于这篇赋文,纷纷将其绘成故事画卷。

顾恺之对这篇赋文情有独钟,则还有另外的原因。据传,顾恺之以“画绝、文绝、痴绝”的“三绝”著称于世,他的画深受当时大政治家谢安器重,以为“苍生以来未之有”。他不但长于绘画,而且素有大志,曾担任大司马桓温的参军。只是,桓温死后,其子桓玄对其颇有轻慢。一次,桓玄拿一片柳叶说是隐身草,要顾恺之鉴赏一下。谁料顾恺之刚接到手里,桓玄便对着他撒尿,还戏言法宝显灵,以至于他看不见顾恺之。在故宫博物院古代书画专家金运昌看来,正是这种落魄才子、失意志士的共鸣,让顾恺之感同身受,因而创作《洛神赋图》。

顾恺之的《洛神赋图》,原作已佚,流传于今传为顾恺之所作的三卷《洛神赋》,实则均为宋代摹本,其中就有藏于北京故宫博物院,被乾隆皇帝题为“洛神赋第一卷”的北京甲本。徐徐展开这幅长达572.8厘米、高27.1厘米的绢本彩卷,犹如看一册情节完整的连环画,赋文中的内容像电影一般在脑海中依次浮现。据陈葆真的研究,《洛神赋图》这种以连续式构图去表现故事的细节,常见于六朝时期敦煌石窟中的佛教壁画。画卷中,人物、车船、动物、山石、水流依次展现出来,水波从左向右流动,人物的裙裾则向后飘,仿佛逆风而行。比照于赋,全卷分为邂逅、定情、情变、分离、怅归五幕场景。

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得7个推荐 粉丝679人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里