《假面·玛丽莲》:一次心理分析的剧场范本

作者:石鸣

2018-02-23·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6344个字,产生6条评论

如您已购买,请登录

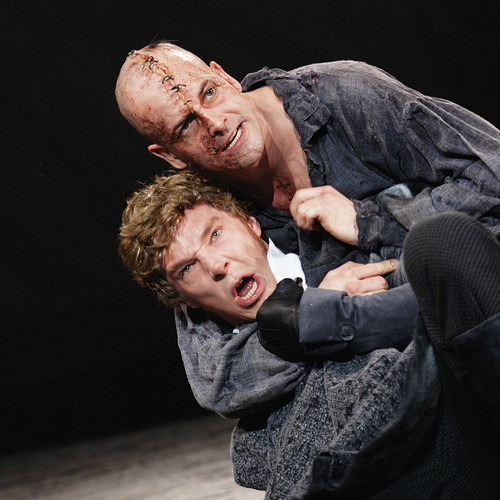

( 话剧《假面·玛丽莲》剧照 (左、右上图)

)

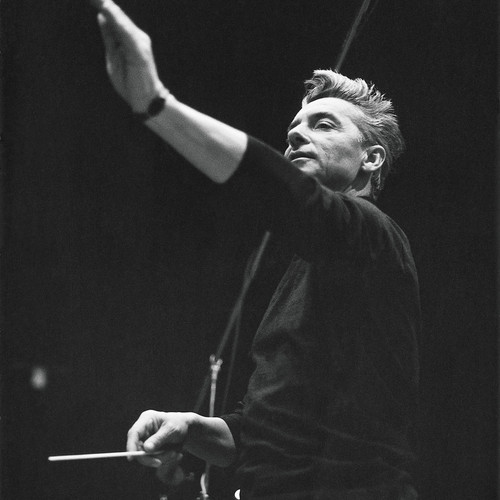

《假面·玛丽莲》(Persona. Marilyn)是今年林兆华戏剧邀请展上最重头的剧目,5月22日至24日在天津大剧院连演三场。这个戏的波兰导演克里斯蒂安·陆帕(Krystian Lupa)虽然目前国际名气尚不如比他大10岁的同胞格洛托夫斯基,然而由于2008年他刚刚获得了第13届“欧洲剧场奖”的终身成就奖,按照这个奖项提供的参考系来看,陆帕在欧洲戏剧界的重要性堪与彼得·布鲁克、姆努什金、皮娜·鲍什、哈罗德·品特等尚在人世或过世不久的“大师”们比肩。“事实上,作为克拉科夫国立戏剧学校的导演系主任,陆帕培养了一代目前最知名且活跃的波兰导演和演员。他才是笼罩于当代波兰戏剧界头上的真正阴影,而格洛托夫斯基只是一个传说,格氏最有名的戏剧作品都是上世纪60年代做出来的,现在的年轻人谁也没有真正见识过。”一个美国评论家这样写道。

按照专业人士的定义,陆帕的作品是最正宗的欧陆传统的“艺术剧场”。在“假面三部曲”之前,他对奥地利德语文学和俄罗斯文学情有独钟,剧本大量改编自里尔克、穆齐尔、库宾、托马斯·伯恩哈德、赫尔曼·布洛赫、陀思妥耶夫斯基、布尔加科夫和高尔基等人的小说,舞台气氛以沉闷和哲学思辨而知名,演出时间常常达数小时以上。例如,2009年他的作品首次登陆美国时,就是在纽约林肯中心演出了1992年改编自伯恩哈德同名小说的代表作《石灰窑》(Kalkwerk),演出时长4小时。与这部作品同样有名的,还有他改编自布洛赫同名小说的《梦游者》。曾有人问过陆帕,作为一个波兰人,为什么会对20世纪上半叶的奥地利德语作家如此感兴趣,他的回答让人想起他对荣格心理分析学说的偏爱:“这些作家对人类的内在个性做了非常极致的刻画,勾画出了一条文学上的路径,在他们笔下,人格不再是一个人的性格的某种既定模式,而是一个无法预期、神秘莫测的过程。通过剧场手段——尤其是通过演员——来表现这一过程,对我来说是开拓戏剧语言潜力的一个机会。”

乍一看,“假面三部曲”似乎在一定程度上背离了陆帕一贯的创作路径:剧本不再改编自晦涩难懂的文学经典,剧作主人公也从抽象、难以捉摸的文学形象变成了充满商业性和消费意味的大众流行文化符号——安迪·沃霍尔和玛丽莲·梦露,表演内容则提炼自演员几百个小时即兴表演实验的视频记录材料。然而,“假面三部曲”并非意味着陆帕在创作上的转向,毋宁说,这是他对如何使用剧场手段探索现代社会中个体人格问题的又一次展示,并且这次展示由于对象的具体可感而使得他在观众中获得了更多的共鸣。事实上,“假面”系列正好证明了在陆帕作品中贯穿至今的一个中心议题:现代人在一个异化、陌生的社会中如何在复杂人性的束缚下努力探究属于自己的位置所在。

文章作者

石鸣

发表文章2篇 获得0个推荐 粉丝121人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里