尤涅斯库

作者:石鸣

2018-02-22·阅读时长5分钟

本文需付费阅读

文章共计2720个字,产生5条评论

如您已购买,请登录

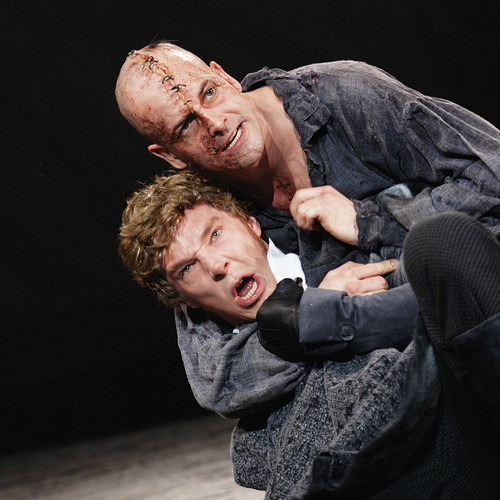

( 尤涅斯库

)

尤涅斯库40岁才开始写剧本,虽然他很早就认定将来要成为一个作家。他最开始是写诗,后来是写一些批评文章,20岁时他受20世纪20年代超现实主义、达达主义等艺术运动风尚的影响,用讽刺笔调写了一本名为《维克多雨果的悲惨一生》的传记,那时候还没人敢嘲笑雨果这样的伟大人物,因此尤涅斯库当时表现出来的勇气多年后还在受赞赏。他成名后坦言,自己一开始并不喜欢戏剧,他去看电影、听音乐会、看画展,但是几乎从来不去剧院,原因是“戏剧表演使我感到不可名状的不安和困窘……我觉得戏剧中使我不安的是舞台上那些活生生的人物。这些有血有肉的人物破坏了想象的幻觉”。他恨不得把自己开始写剧本的原因归结为自己对剧院的“憎恨”。

他从第一个剧本《秃头歌女》开始,就加入了“二战”后“反戏剧”的阵营。这个剧本诞生的直接原因,是他在40岁时突然决定学英语。他买了一本当时流行的英语基础教材,按照课本要求,逐字逐句抄写课文并背诵。在不断重复的练习过程中,他开始不自觉地以语言学和心理学的眼光重新审视面前的课文,发现这些句子都在以极其笨拙而机械的方式陈述一些“不言自明的常识”,例如“一周有七天”、“天花板在上面,地板在下面”、“草和树是绿的,天是蓝的”,这些简单而普通的事实他早已明了,却从未深究。令他更吃惊的是课文里介绍两个主角人物的方式——史密斯先生和史密斯太太,史密斯太太以“告知”的方式对自己的丈夫说,他们有几个孩子、家住在哪里,家里有一个仆人玛丽,和他们一样也是英国人等等。这种程式化语调透出一股与原本设定的亲密关系截然不符的冷漠和疏离。尤涅斯库后来回忆:“在那一瞬间,这些课文变形了,这些绝对准确的陈词滥调开始在我眼前土崩瓦解,最后,语言破碎成彼此毫无关联、荒诞滑稽的单词碎片。”他于是决定据此写一个剧本和朋友分享自己的感受,剧本一开始取名为《简易英语》,排练时,一个女演员念台词时不慎把“金发女教师”念成了“秃头歌女”,这个乍看起来和剧本内容毫无联系的单词组合却一下子给了尤涅斯库灵感,他立刻将剧本改名,从而将剧本的反语言逻辑、反传统贯彻得更加彻底。

批评界对《秃头歌女》的赞赏来得比较迟钝。然而,在尤涅斯库所属的小圈子内部,他靠这部戏和次年上演的《上课》,升到了“荒诞玄学学院”的最高级称谓“总督”(这个组织的成员都是巴黎当时年轻而思想先锋的知识精英,他们的宗旨是用戏仿、反讽、黑色幽默等各种手段拆解传统、否定意义,这个组织在创始人相继去世后便解散,但据说目前在世界各地仍以地下和边缘的方式存在)。在接下来的8年里,尤涅斯库基本上以一年一部剧本的速度创作,他最有名的另外两个剧本——《椅子》(1952)和《犀牛》(1958)——都是在这一时期诞生的。与此同时,阿达莫夫的《进犯》、《一切人反对一切人》和贝克特的《等待戈多》也陆续上演,形成了后来被马丁艾思林定义的“荒诞派戏剧”运动。

文章作者

石鸣

发表文章2篇 获得0个推荐 粉丝121人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里