梅里爱

作者:李东然

2018-02-22·阅读时长6分钟

本文需付费阅读

文章共计3020个字,产生4条评论

如您已购买,请登录

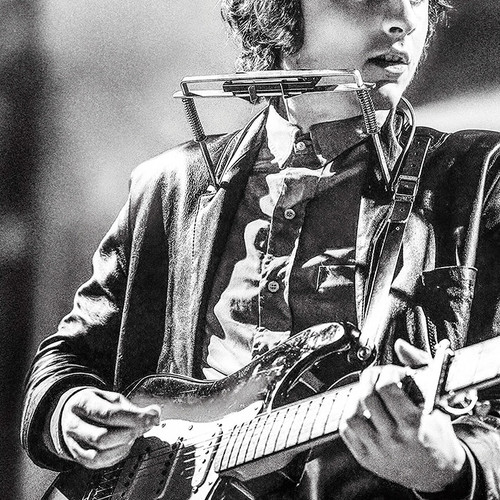

( 乔治·梅里爱 )

2012年的奥斯卡评奖季里,横扫11项提名、5尊奥斯卡小金人,以及金球奖最佳导演奖的《雨果》无疑是当年最热门的影片之一。《雨果》是69岁的马丁·西科塞斯所拍的“儿童影片”,放下《出租汽车司机》、《穷街陋巷》、《愤怒的公牛》、《纽约黑帮》那样的男性故事,西科塞斯解释《雨果》是自己试图从12岁女儿的视角来讲述故事,所以改编自布莱恩·塞尔兹尼克(Brian Selznick)的绘本小说《造梦的雨果》(The Invention of Hugo Cabret,2007)。故事讲述了一个生活在巴黎火车站钟楼里的失去双亲的小男孩孤独的冒险,而这场冒险的终点,正是火车站里看似恶狠狠的玩具店老板乔治和他神秘的电影生涯——一段几乎为世人所遗忘的绮丽的默片影史。

显然《雨果》在评论界收获的一边倒好评并不仅仅为其作为一部优秀的儿童电影。《雨果》的故事背景是20世纪二三十年代——整个人类历史为火车、机械和时钟所更改的重要时刻。电影里处处可感的是导演对来自那个时代的经典默片的致敬〔《大都会》(弗里兹·朗,1927),《摩登时代》(卓别林,1936)〕,且不乏西科塞斯自己关于社会和电影的现代性思考。更重要的是,对每一个热爱电影的观众而言,《雨果》犹如一封写给默片时代的情书,饱满着对于逝去光阴的情深意重。

尤其玩具糖果店老板乔治的故事线索,虽在童书故事的框架内颇有节外生枝之感,却完整记录了历史上导演乔治·梅里爱人生的最后一段传奇——上世纪20年代,结束了制片厂生意的梅里爱隐姓埋名在巴黎蒙帕纳斯车站经营一间卖糖果及玩具的小商店,他与相恋多年的女演员珍妮(Jeanne d'Alcy)和年幼的孙女玛德琳芮(Madeleine Malthête-Méliès)相守,在巴黎过着平淡的日子。直到20年代末期,巴黎的电影记者们开始注意到梅里爱早年的作品及他隐居的小店,于是再叙了往日的传奇,在普莱耶尔音乐厅(Salle Pleyel)为其电影生涯举办了展映活动,梅里爱自己也曾经在回忆录里写到普莱耶尔的作品展是“人生中最辉煌的时刻之一”。也是从此,梅里爱和他的默片才重新回到大众的视野。

文章作者

李东然

发表文章6篇 获得0个推荐 粉丝118人

原《三联生活周刊》电影记者,现万达影业文学策划总监

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里