沈伟:自然之舞

作者:石鸣

2018-02-22·阅读时长17分钟

本文需付费阅读

文章共计8837个字,产生1条评论

如您已购买,请登录

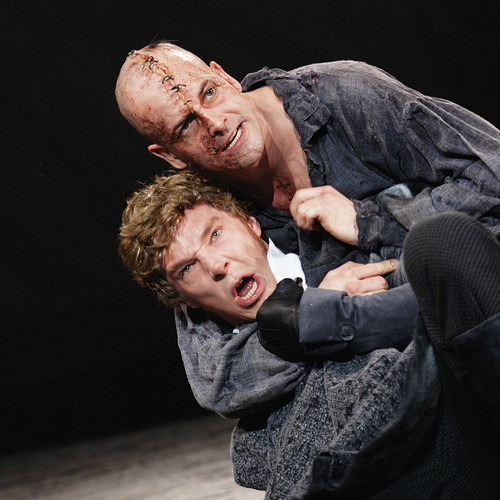

( 沈伟作品:舞剧《声希》剧照

)

方形的舞台,灰黑斑纹的地面上歪斜交错着白色的纵横线条,像一副破碎的棋盘,在灯光照射下这片区域闪闪发光。立于四面的12名舞者像会走路的人形棋子一般,一个接一个在静默中把自己移到预定好的位置。整整3分钟过去了,第一颗音符才从钢琴键盘上掉落,紧接着响起的是《春之祭》序幕那个熟悉的来自立陶宛民间婚礼的主题旋律。棋子们起先是微微抖动,而后仿佛开启了某种神秘机制,开始相继舞动、弹跳、滑行、奔跑,聚拢又散开,此起彼伏,肢体变换形成的曲线一开始仿佛还有迹可循,逐渐却让人眼花缭乱、无从捉摸。灯光如肺叶一般收紧又在地面上扩展开来,不断有棋子从棋盘边缘滑落,又重新加入,在台上的则始终继续着自己的节奏和韵律,运动并不完全规则,但是却在杂乱无章中透露出勃勃生机。这是沈伟编舞的《春之祭》,如今已成为他的舞团最受欢迎的保留剧目之一,10月25、26日即将在上海国际艺术节上演出。

冷静、理性、抽象,这是这一版《春之祭》给人最直观的印象。没有祖先的原始信仰,没有对大地的膜拜和赞美,没有不幸被选中的处女,也没有野蛮而悲剧的献祭,斯特拉文斯基原作中的故事在这个版本中几乎了无踪迹,沈伟版的《春之祭》既没有抒情,也不打算叙事。甚至于在配乐上他有意摒弃了斯特拉文斯基原本的交响乐版,而是采用了土耳其钢琴家法佐塞依(Fazil Say)改编的四手联弹版。除了声部的减少迫使对音乐结构进行更清晰的提炼和简化之外,钢琴那种打击乐的声音质地也剥除了原作由丰富配器而叠加出来的缤纷色彩,将音乐进一步还原到音符本身。

2002年6月,沈伟尚未完成《春之祭》全曲的编舞,只将编好的第一幕在美国舞蹈节上首演,当即引起美国评论家的注意。在此之前,最有名的那些《春之祭》改编版——尼金斯基版、皮娜鲍什版、昂热兰普雷罗卡版——无一不是从解读斯氏作品的戏剧性入手来做文章,而沈伟版却抽象到“赤裸见骨”,“如同一部彩色电影的黑白版”,原本应该“鼓瑟齐鸣”、高潮迭起的地方,在这个版本中却变得相当静默。“我的做法是尽量把自我从作品中剥离,把个人拿掉,专注于处理形式和节奏。”沈伟说。2003年7月,《春之祭》完整版受邀在纽约林肯中心艺术节进行了首演,引起了轰动,那年沈伟才36岁,西方人又惊又喜:他这么年轻,一个东方人,竟敢出手去解构斯特拉文斯基,解构的结果竟然还令评论家们赞不绝口。次年,沈伟获得了有舞蹈界“奥斯卡”之称的尼金斯基奖,并在接下来的6年中4次受邀重回在美国有艺术圣殿之地位的林肯中心艺术节的舞台。

文章作者

石鸣

发表文章2篇 获得1个推荐 粉丝121人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里