听得见的纳西索斯

作者:傅小敏

2021-02-19·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4352个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

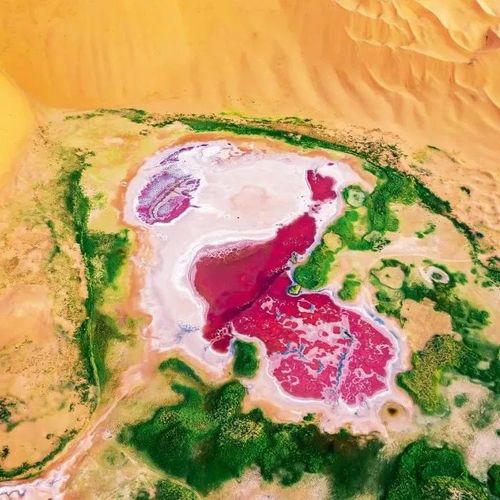

伦敦交响乐团,舒曼专场音乐会,拍摄于巴黎,2018年

文/傅小敏

一

古典音乐领域有两位“舒姓”大师我始终混淆不清:舒伯特和舒曼。明明小时候学琴练过他们的曲子,近几年也分别听过他们的专场演奏会,照理说气质如此迥异的两人,应当很好分辨,可每次愣丢一段作品来,如果从来没弹过,就算是二选一的送分题,我也八成答不上来。而且还有件奇怪的事,我总是羞于启齿:他们的作品结束后,我记不住,哪怕其中两三小节,某个小乐句,我也记不住。

记不记得住,有没有心动,是我处理自身与所有音乐之间的关系的唯一方法。心动就是像普鲁斯特写作家贝戈特见到弗美尔《代尔夫特小景》中的“一小片黄墙”,霎时感到天旋地转、时空崩塌、心跳加快、呼吸困难,有人谓之“司汤达综合症”,按我本科一门诗歌赏析课的教授的用词是:如受电击。就是这个体验没错了。记不记得住,是另一项关键指标,它通常紧随“电击”之后,一首曲子即便第一次听,但凡能在听过一遍后“复述”一小段,便能证明——不是我记性好(认识我的人都知道我的记性奇差无比)——说得玄虚点,这段小乐句与我心灵的振动频率一致,我在那里面听到了我自己。如同著名桥段“凡德伊的小乐句”,斯万在那个小句子里听见并确认了他对奥黛特的爱情,往后的年岁中,无论何时何地,只要凡德伊的奏鸣曲响起,斯万心中就升起千千万万的温柔、激情、勇气和安谧。嗯,我听到德彪西和拉威尔的时候,也是这种感觉。

心灵不仅是孤独的猎手,还是理智的猎手,为我感知与辨识一件作品抓攫原始材料。而那些历史的定论,前人的评价,我向来是不信的,过耳即忘。高中的音乐老师告诉我《威廉退尔序曲》的美妙之处在于第四段:“小号吹出了金子般的声响。”那时我并没有认同他,现在也没有,我依然坚持金子的声音是属于长笛的,银子的声音也是,所以这首曲子我始终偏爱第三乐段。

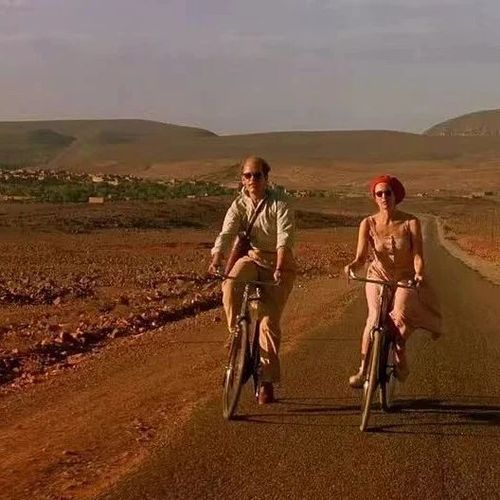

夜幕下的巴黎爱乐乐团音乐厅,拍摄于2017年

留法的第一年,我在格勒诺布尔大学念语言预科,跟读文学系本科最后一年的课程。当时我最仰慕的老师是给研究生二年级开课的克劳德•科斯特教授,我经常翘了自己的课,钻进他的研讨课旁听。科斯特教授在罗兰•巴特研究领域内极富声望,尤其是做罗兰•巴特与音乐、文学与音乐的比较研究,并且科斯特教授与我本科时期的论文导师是旧相识,身边一些同侪好友遂劝我道:“你干脆别去巴黎啦,就留下来认科斯特作导师吧,你不是很喜欢罗兰•巴特吗,你不也弹琴吗……”我纠结了大半年,读了两本巴特的法语原版,认真、严肃且辛苦地听了一场舒曼专场,最后郑重告诉我的朋友:“不行,我是喜欢巴特,但我既读不懂巴特,也听不懂舒曼,更何况我现在还不喜欢舒曼……我试过了,喜欢不起来。”

有一种说法是,对舒曼的理解也是需要阅历去支撑的,有位长辈曾宽慰我:“不如先把他搁置几年,等你过了30岁再回来听,没准你就爱上他了。”诚然,审美有时间性,可能某些音乐讲述的内容超前于我已知的人生,我的经验还没有追上它。尼采说所有音乐开始变得神奇的瞬间,是你忽然听到它在使用你过往的语言进行讲述的时候(原话是:Toutemusique ne commence à avoir un effetmagiquequ’àpartir du moment où nous entendonsparlerenelle le langage de notre passé),不能同意更多了,创作与审美究其本质是一个编码与解码的过程,舒先生们埋下的密码,我现在手头还没有能破解它的母本,所以让它暂且埋那儿,我标个记号,过些年再给它掘出来。

文章作者

傅小敏

发表文章0篇 获得1个推荐 粉丝0人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里