废墟的秘密:西尔韦斯特罗夫的音乐与“刻奇”

作者:爱乐

2021-02-19·阅读时长6分钟

本文需付费阅读

文章共计3343个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

文/周㠭

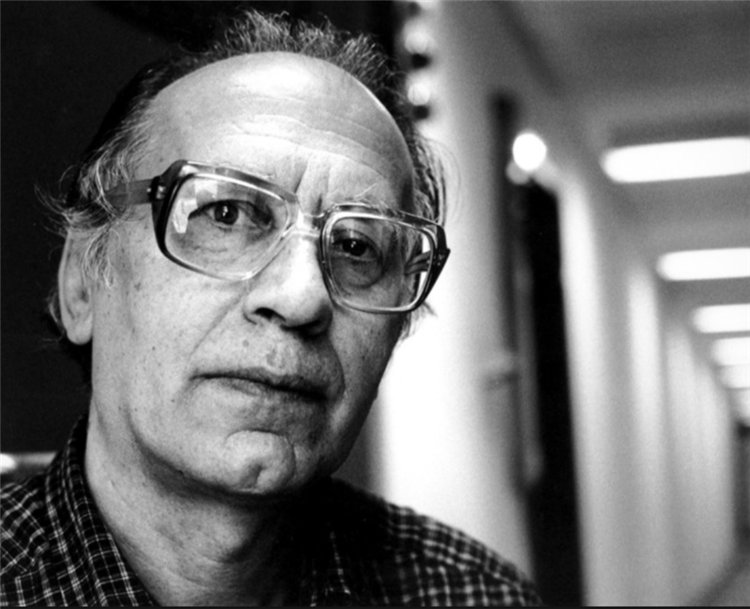

瓦伦丁•西尔韦斯特罗夫(Valentin Silvestrov),这个冗长拗口、在爱乐者耳畔如风般一听便忘的名字,却在当代音乐史中留下了一部纪念碑般的《第五交响曲》。对西尔韦斯特罗夫来说,这是一部意义非凡的作品,因为这既是作曲家风格全面成熟的里程碑之作,又是对他美学观的最完整表达,以至于人们谈论西尔韦斯特罗夫日后的其他作品,都像是在谈论《第五交响曲》的不同注脚。的确,这是一部无比独特的作品,创作于1980-1982年,有着同时代音乐里罕见的美感,其标志性的“心跳”主题令人怦然。然而更耐人寻味的是,作曲家自己将《第五交响曲》定义为一部带有“交响曲”标题的“后-交响曲”(post-symphony),或者说,是一部从浪漫时代形成的交响曲出发,但在本质上逐步偏离乃至瓦解了这种形式的作品。“交响曲”,从后-交响曲的视角看去,不过是一片旧时代的废墟。

《第五交响曲》的优美当然令人称道,而它展现的后-交响曲音乐观更是让人讶异。除了“心跳”,它几乎没有更多明确的主题——甚至连“心跳”也只是一个勉强能称得上主题的晦涩动机。全曲虽然分为九个部分,但是很难找到明确的分界线,也没有清晰的发展逻辑。这部作品就像墨汁滴入清水那样氤氲开去,没有方向,没有线索,也没有了通向过去或未来的标记。后-交响曲更像是康定斯基的抽象风格:随着“具象”的消逝,内容失去了框定它们的结构,分明的轮廓消失了,变得模糊、失去形态,然后溢出,溶解为互相交融的色块。在这幅图景中,只有一些含混的、似是而非的残余物,还能勉强指向作品过去可能贴上的标签——交响曲,而就连这个标签,在“后”的时空中,也已然失去了意义。可是标签的重要性恰恰在于,它标志着一种创建意义的机制,以及这种机制背后的时代印记。所以,后-交响曲不是反交响曲,它不像勋伯格发明全新的十二音体系那样具有颠覆性,而是把意义和时间的共同退场作为前提,收容那些过去需要用交响曲表达的内容,却既不能、也无法提供新的出路。所以,《第五交响曲》不过是传统交响曲的遗址,那些隶属于“过去”的东西在这里如同《呼啸山庄》中的幽灵,阴魂不散地张皇着,回忆着,却被封印在它们注定无法逃出的时间维度里。在废墟中,历史随着意义一起消隐了。

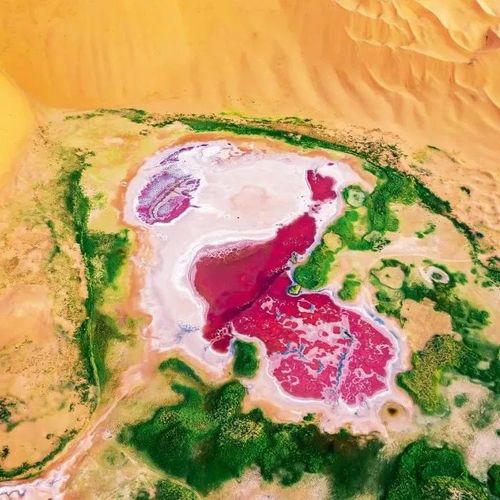

一位外国网友为第五交响曲制作的封面,非常契合作品的神髓

这些抽象的探讨对于理解西尔韦斯特罗夫的创作来说极为重要,因为作曲的意义、美学的意义,也在上述的过程中一同消隐了。废墟不是某个过去的形式奇迹般轮回转世的道场,而是随便一处平静的砖石堆,断墙上爬满青苔,露天的室内留着某个好奇动物曾经造访的脚印。它被人类的世界遗忘,也主动忘记了人类。人的感知已无法触及此处,所以,意义——这个高度人类中心主义的概念——也无法触及其核心。废墟中,“人”也一同消隐了。

此时,我们如何想象一位作曲家,一个人类,面向废墟进行写作?如果说《第五交响曲》作为西尔韦斯特罗夫的巅峰之作已经过于成熟地完成了对交响曲的解构,那我们不妨将时间轴向前推几年,推到那片废墟尚未“荒废”的时候。

西尔韦斯特罗夫是乌克兰人,在他的音乐创作刚刚崭露头角之时,就和苏联当局多有龃龉。他本就内向的个性无法满足宣传机器的要求,后者那光鲜的宏大叙事也无法承载他丰富且重若千钧的感受力。于是,作曲家在1974年彻底离开大众的视线,在阴影中寻找安全,重新思索自身的音乐风格。这时的西尔韦斯特罗夫,需要一门为了自己也独属于自己的音乐语言。1977年的《静默之歌》就是这个探索阶段的重要产物。这是一套为著名俄语诗歌谱写的四组24首声乐套曲,为钢琴和男声而作,对演出的场所和对象有着严格的要求,只允许在私人的、亲密的环境中表演。它拒绝直接面向公众,并不是因为作曲家对大众和当局感到恐惧,而是出于美学的目的:这是对声音作为一种空间性、人际性介质的探索。他选择自己的听众,只向他们敞开,这其实是在否定那种立足于普遍性的审美。在西尔韦斯特罗夫这里,普遍的、宏大的东西不重要了,他追求的是“小”的、“特殊”的,或者说“刻奇”的。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得1个推荐 粉丝18389人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里