内心世界的遨游:晚期贝多芬的变奏曲情结

作者:爱乐

2021-02-19·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4430个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

文/吴靖

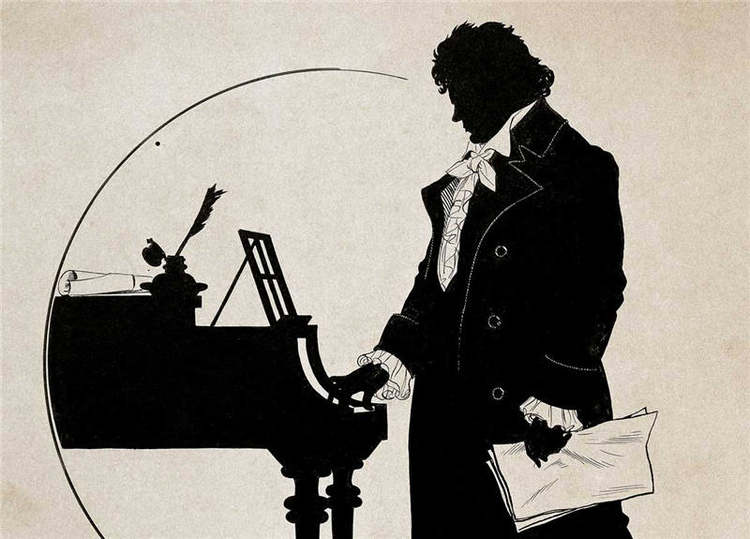

德国著名哲学家、音乐理论家阿多诺在身后出版的《贝多芬:音乐哲学》一书中有一篇饶有兴味的短文:贝多芬的晚期风格。他认为贝多芬晚期风格的特征不在于其人晚年的死亡之悟,而是一种新的美学:

那些休止,最晚期的贝多芬最大特征所在的那些突兀停顿,就是主体冲决而去的刹那;作品被遗弃而无语,而空洞外露。这时,下一个碎片才加进来,被那奔逸而去的主体性命令前来就位,与前行的碎片共存亡,因为他们之间有个秘咒,只能用它们共同形成的音型来祛除。……他没有谋求它们彼此和谐综合。它,作为一股分裂的力量,将它们在时间中打散,以便将它们存诸永恒。

依阿多诺的阐释,这种美学是破碎、不周全的,而且出奇地充满老掉牙的传统习套——颤音、装饰音、“匠心独具的简单伴奏”。晚期作品完全不像成熟的果实,“并不圆美,而是处处沟纹,甚至充满裂隙,它们大多缺乏甘芳,令那些只有兴趣这样尝味的人涩口、扎嘴而走”。尽管阿多诺的分析富有洞见,但全面审视贝多芬的晚期作品,还有一个极重要的面向——令人心醉神迷的变奏曲情结,它是贝多芬迈入晚境之后,回归内心世界的重大实验和探索,他赋予了这一极富幻想的乐思形式一种“神化了的”、高度自由的表达深度,这与阿多诺所谓的涩口的破碎化的美学风貌截然不同。

像所有的维也纳作曲家一样,变奏曲一直是贝多芬钟爱的形式,它可以给想象力以广阔的天地,同时又把它约束在围绕着一个枢轴主题的范围内。到1820年,贝多芬已写下了超过60首变奏曲作品,在《E大调钢琴奏鸣曲》(Op.109)和《c小调钢琴奏鸣曲》(Op.111)中,终乐章由一系列变奏曲组成——贝多芬平生第一次在钢琴奏鸣曲的终曲中使用了变奏形式,如他以往在《“英雄”交响曲》(Op.55)、《降E大调弦乐四重奏》(Op.74)以及《B大调小提琴奏鸣曲》(Op.96)的终乐章里做过的。从此,这种一直以旋律变奏为主的流行曲式(在莫扎特的时代从未跳出嬉游曲的窠臼),向着结构化性格变奏曲的方向急遽变化,并在晚年贝多芬的手里获得了一种梦幻般的内容、高深莫测的性格深度和音乐结构的统一性。

除了赋格,变奏曲无疑是贝多芬晚年最喜欢的音乐形式,也是他晚期风格的一个重要表征。变奏曲可视为他回归内心世界的一个标志,没有比这种高度自由的音乐形式更合适内心的遨游了。因此,我们不必惊奇于变奏曲乐章出现在了他最后的一批杰作中,包括《第九交响曲》的柔板和终曲以及《降E大调弦乐四重奏》(Op.127)、《升c小调弦乐四重奏》(Op.131)、《a小调弦乐四重奏》(Op.132)、《F大调弦乐四重奏》(Op.135)的决定性乐章中,这几乎占据了他晚期作品的半壁江山。晚年贝多芬在技术层面进一步发展了传统的奏鸣曲式,无论作品结构的解决方式,还是对尾声的不同寻常的扩展。更重要的是,贝多芬为他将之附加了某种特殊的精神品质——他将听众提升至崇高与狂喜之境。正如布洛姆所言:“如果过去的作曲家——就这一点说,后来的也如此——很有新意地将自己的主题变形,或多或少有丰富的想象力,那么贝多芬在他最优秀的变奏曲中将它们变容了。”

“变奏”一词,源出拉丁语variatio,原义是变化,意即主题的演变。它反映了人的经验的不可估量性和偶然性,并让人始终抱有希望。像“必然”和“不可避免”这些概念的内容,只能在辩证的音乐结构中表达,变奏曲则是交谈式的,是一种对生命旅程的探索,代表着可能性和偶然性的世界。在此意义上,贝多芬的《迪亚贝利变奏曲》和《“命运”交响曲》构成了人类对音乐形式的内在探索的两个极端。变奏曲是思想者(与贝多芬晚年的沉思与内省气质极为吻合),它怀疑感觉并在寻求现实的内在的意义时形成和改造现实,是无所不能的孩子,它玩弄物质,如同上帝玩弄宇宙。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得1个推荐 粉丝18389人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里