史迪威与他的家族:对中国的情谊

作者:周翔

2018-02-07·阅读时长14分钟

本文需付费阅读

文章共计7099个字,产生4条评论

如您已购买,请登录

1944年3月,在缅甸前线的孟关-瓦鲁班之战期间,史迪威边思考战术边在地图上做标记

1944年春,缅甸北部的山林与河谷中似乎总在下着漫长的雨。“下雨。天啊,又下雨了。”史迪威在战地日记里不耐烦地写道,“每一滴雨都刺伤着我。”雨中的丛林生活变得更加难以忍受,潮乎乎的军服、帐篷和被褥令人心烦意乱,更糟糕的是,雨水使道路变得泥泞,也迟滞了通过空运进行的后勤补给,让部队的战斗准备变得艰难而混乱。史迪威的计划是,迅速向密支那的日军展开攻击,越过这个缅北重镇,打通与中国本土的接触,而现在,他不得不用许多时间来等待。

在焦灼的等待中,这位美国将军迎来了61岁生日。3月19日,在简陋的营地桌子上出现了一个巨大的巧克力蛋糕,仿佛“森林里出现了奇迹一般”。史迪威穿着一件旧毛衣站在桌边,用一把雨林里常见的军用砍刀切开蛋糕,分给手下的军官和士兵。史迪威的好友、陆军参谋长马歇尔郑重地发来贺电:“你的工作对于这次战争和中国的将来具有重大的历史意义。”但最好的生日礼物是:史迪威的部下们打了漂亮的一仗,突破了坚布山天险,进入了孟拱河谷。“无论如何,我想我们已经证明了中国人能打仗。”史迪威在给夫人的信里写道,“你也许还记得当初几乎没人在这一点上赞同我的想法。”

史迪威在家信中提到的“想法”,就是相信“如果得到正确的指挥、合适的装备、良好的后勤和医疗保障,中国士兵可堪与世界上任何国家的军队一战”。史迪威的外孙、和自己的外祖父与父亲一样也毕业于西点军校的约翰·伊斯特布鲁克(John Easterbrook)上校说:“对于这一点,他从未失去信心。”当时史迪威目睹的中国,仍是一个在近代以来每一次对外战争中都打败仗、备受讥嘲轻视的国家,他对中国军人的信心源自何处?

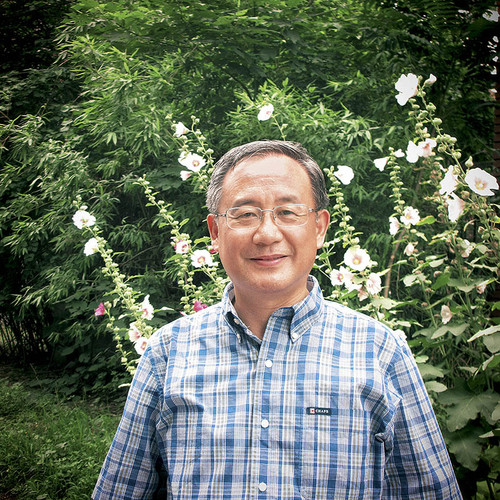

文章作者

周翔

发表文章1篇 获得0个推荐 粉丝96人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里