印度到西方的“旅程”:音乐大师香卡的传奇人生

作者:爱乐

2021-01-27·阅读时长6分钟

本文需付费阅读

文章共计3394个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

文/孔盼盼

一

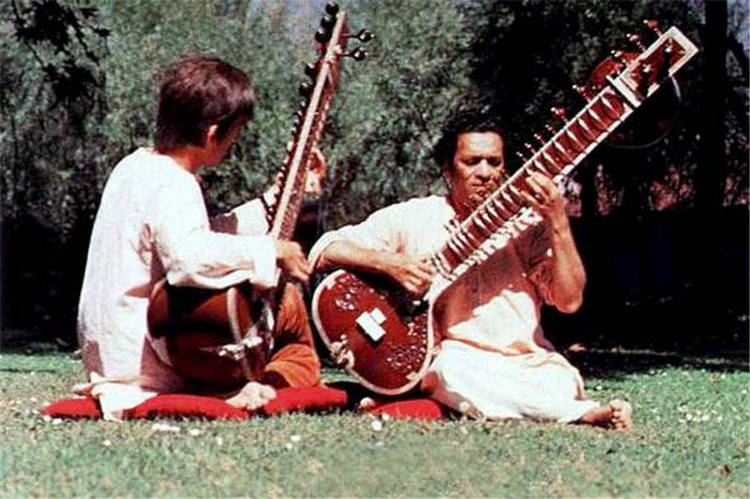

2020年是印度西塔尔演奏家、作曲家拉维•香卡(Ravi Shankar,1920-2012)诞辰百年。这位传奇人物他成功地将印度音乐引入西方世界,并使其与古典乐、爵士乐等音乐流派进行交流融合,对西方音乐届产生了深远影响。

香卡原名Robindro Shaunkor Chowdhury,出生于印度教圣城贝拿勒斯的一个婆罗门家族,幼时曾在寺庙中过着宗教式的生活。父亲施亚姆•香卡•乔杜里是哲学家,在与妻子离婚后,将长子乌代•香卡送到英国学习,为乌代•香卡能够成长为一个成功的舞蹈家奠定了环境基础。长兄事业的成功也使年轻的小香卡从中受益,为他以后的艺术道路指明了方向。

20世纪30年代起,香卡离开印度,开始跟随乌代•香卡到欧洲巡演,“长兄如父”这句话用在这两兄弟身上再合适不过。1938年,香卡毅然放弃在西方安稳的生活和已获得的成就,回到印度麦哈尔,追随古鲁阿拉乌丁•汗学习他所痴迷的印度传统音乐及乐器,并于1941年与恩师的女儿安娜普瑞纳成婚,为此,安娜普瑞纳甚至改变了自己的宗教信仰,跟随香卡开始信仰印度教。不过,婚后的二人并不幸福,但因错综复杂的关系,这段婚姻不得不维持了多年。

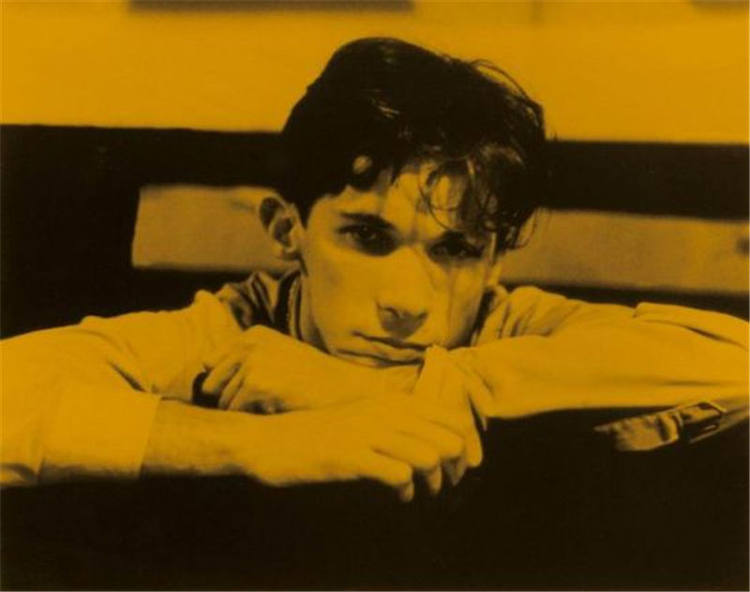

年轻香卡

1944年香卡结束了其长达七年的学习生涯,与家人一起移居孟买,开始了15年的印度工作时光。在此期间,香卡积累了大量宝贵的人生经历、人际关系以及音乐创作经验,创作了包括《不朽的印度》(Indian Immortal)、《发现印度》(The Discovery of India)等舞蹈音乐,以及《地球的孩子》(Children of the Earth)、《城市下面》(The City Below)两部电影配乐等印度本土作品,并组建了“Artistic Group”艺术团。这个时期的香卡还一直坚守古鲁和哥哥乌代•香卡的原则,在音乐创作中尽量不使用西方乐器,以期保留住印度音乐的传统特征,但他总是能在印度传统乐器上研究出新的音响效果和一些新的音色。在舞蹈《发现印度》的配乐中,香卡以印度传统的拉格(Raga)和塔拉(Tala)为基础,结合本民族的音乐语言、音乐结构和创作手法,创作出符合舞蹈所表达内涵的音乐,也正是在这种几乎接近完美的音乐与舞蹈结合的形式下,使《发现印度》大获成功,得到国内各个阶层的广泛好评。

1949年起,香卡开始在全印度广播电台工作,电台给予香卡自由的工作状态——他可以继续举办西塔尔演奏会、做给电影配乐的工作、巡回演出等。这些特权给予他充分的时间与自由,使他在为电台工作的同时,仍然可以谱写演奏其他不同风格的作品,而不仅仅局限于为电台创作。在电台工作这段时光也是他作品高产的一个阶段,更是给他带来了许多机遇。无疑,这段经历为香卡将印度音乐发扬到西方国家奠定了基础,也积累了一些向他国介绍印度音乐的方法,并且提高了他自身的创作技巧和乐器演奏水平。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得1个推荐 粉丝18387人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里