“海顿爸爸”与“堂会”

作者:爱乐

2021-01-27·阅读时长4分钟

本文需付费阅读

文章共计2206个字,产生9条评论

如您已购买,请登录 文/赵悦

文/赵悦

熟悉音乐史的朋友们都知道“海顿爸爸”这一称谓。具体谁第一个认了海顿做“干爹”似乎已不可考,但是,大家有没有思考过一个问题:为什么是“海顿爸爸”而不是“亨德尔爸爸”或者“巴赫爸爸”?

不仅仅因为海顿养育了23个子女,更是因为海顿在音乐方面的贡献巨大,他的音乐影响了后世作曲家,尤其是室内乐方面。在海顿的年代,室内乐的受众远不如今天这般广泛。如果我们随意翻开海顿的一首室内乐作品,不难发现,他创作的思路毫不复杂,声部的组合倒更像是二重唱,只不过全曲具备三重奏的风格要素罢了。如果引入拉威尔的三重奏作为参照系,我们不禁感叹,在短短不到一个半世纪的时间里,同种曲式的发展变化实在是翻天覆地!可是,这样的进步并未掩盖海顿作品原来的光芒,相反,经过时间的洗礼,经典作品历久弥新。

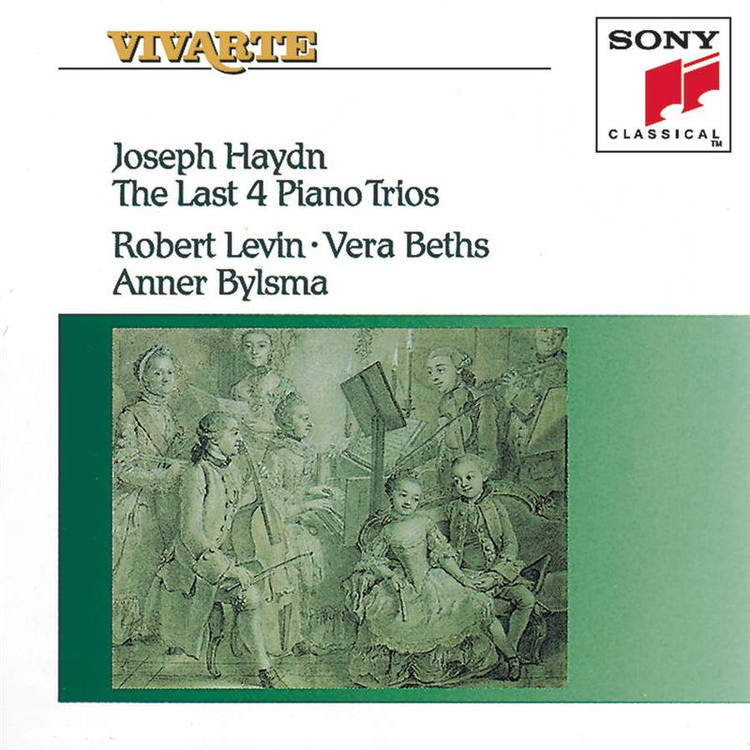

古典主义最大的突破就是在奏鸣曲式的框架下尽可能多地表达情感。海顿完成了历史使命——在他的三重奏里,大提琴应该与钢琴的低音部呼应,共同担任好低音的职责,这点是海顿认可的三重奏风格。例如作于1795年前后的最后四首三重奏。这些作品一直以来被大家所忽视,其中一个原因就是——与其说这些是三重奏,它们更像是带有小提琴和大提琴伴奏的钢琴奏鸣曲。由此可见,钢琴声部丰富饱满,而弦乐部分则显得简单而不重要。

可是,这一风格却不能满足近现代人审美的胃口,因为它过于简洁,甚至显得低音部有些“懒惰”。所以,这就导致了近现代的作曲家在写三重奏时,不仅仅满足从字面出发,即用三种乐器演奏,他们更倾向于写出三个明显的声部,三种乐器不分彼此地在其中嬉戏游走。例如拉威尔的那首三重奏,据说这一作品仅耗费五天完成,作曲家写完就奔赴“一战”的前线,颇具传奇色彩。其中的声部犹如光和影,营造出忽明忽暗的效果。声部的明显性远远大于乐器的明显性。若不是和刚刚提及的海顿三重奏都叫三重奏这个名字,恐怕今天的大多数人更会认为拉威尔的这首“名副其实”。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得0个推荐 粉丝18379人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里