运河的游荡者

作者:读书

2021-01-21·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5226个字,产生0条评论

如您已购买,请登录文/潘莉

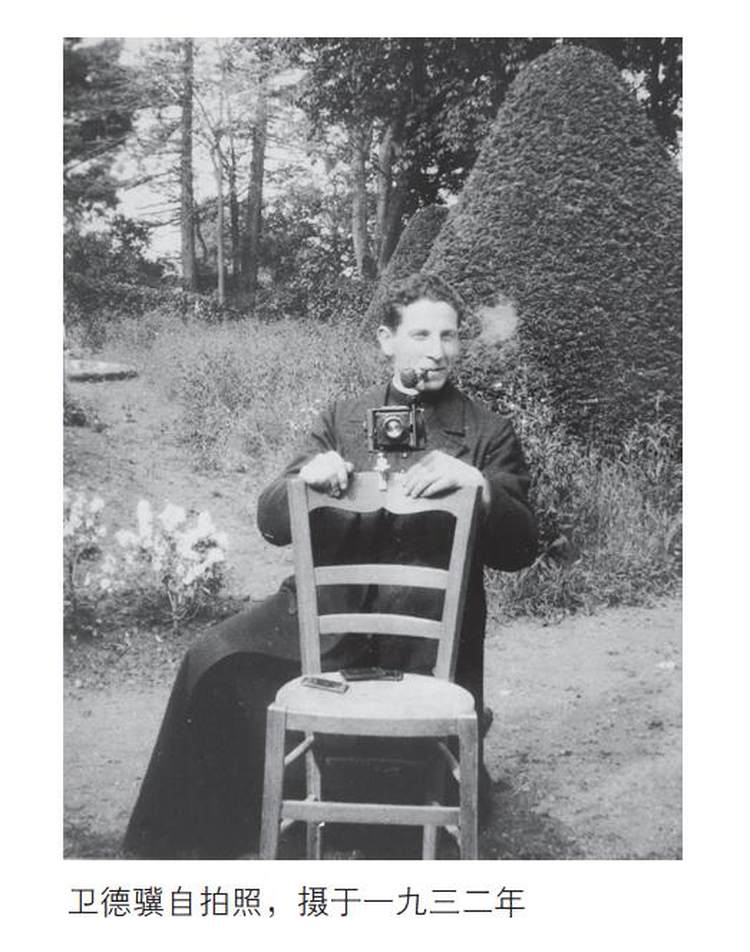

二○○五年夏,中法文化交流年进入尾声,时任法国驻华使馆文化专员、法国汉学家柯蓉(Christine Cornet)与合作者方许文(Francois Verdier)等,分别在上海、苏州和北京,举办了主题为 “水上人家 ”的摄影艺术展。展品是从法国神父卫德骥(Joseph De Reviers De Mauny, 1892-1974)于一九三二年秋至一九三三年夏在中国拍摄的四千多张照片中选出,这些照片再现了二十世纪三十年代中国大运河、运河沿岸、江浙沪及北方地区人民的日常生活。然而昙花一现之后,卫德骥的中国影像似乎又重新沉没。无论是在学术研究领域还是大众传播中,都已鲜再见到卫德骥和他的中国影像的痕迹。事实上,卫德骥以运河和运河人民的日常生活为焦点所留下的影像,与绝大部分来华西方人所展现的中国影像都不相同。可以说,卫德骥的中国影像是较为独特的存在,它记录与展现了二十世纪三十年代一个独特的 “运河中国 ”。

一

卫德骥,生前被称为 “若神父 ”(Père Jo),一八九二年七月出生于法国诺曼底的谢韦尔尼城堡。一九一一年,十九岁的卫德骥加入耶稣会。一九二三年,卫德骥在坎特伯雷被授予神父一职。一九三二年,卫德骥被教会派往中国,任务是搜集关于近一个世纪以来耶稣会在中国传教的情况。卫德骥在兴奋之余,做好了完成使命的充分准备,带上了当时最先进的摄影设备:普罗贝尔、C.奔茨、莱卡三部相机,大量玻璃感光片、照相纸 ,还有照片冲扩设备、一台摄像放映机、一台便携式打字机以及一盒水彩颜料。这些设备占据了他大部分的行李空间。一九三二年九月九日,卫德骥从马赛港启程,开始他的中国之旅。

经过一个月的海上颠簸,轮船绕道红海,途经科伦坡和西贡,抵达香港,随后依然乘船沿中国海岸线向北,终于在一九三二年十月十二日登岸上海。在日记中,卫德骥难掩激动地表达着兴奋与急迫:“不能等了!”登陆后,卫德骥沿着京杭大运河,借助小船、马车等简易交通工具,先考察南京、镇江、扬州等地的传教情况,再回上海蛇山,后至杭州,此后沿运河一路北上,过献县、天津,最终到达北京。卫德骥不懂中文,他在中国的各个地方都有教友接待,并为其做向导。三十年代,在中国的耶稣会教士许多都定居在农村,卫德骥前往各地农村,见证中国农民的生活百态。游荡在运河两岸,卫德骥拍摄了中国民众(尤其是渔民)的日常生活。

在中国游历十个月后,卫德骥回到法国,将他拍摄的中国影像整理、分类与标注,做成影片,进行了一个关于中国传教士情况的展览。此后,这些关于远东的资料与记忆被锁进金属壁橱,存储于里昂教皇教会资料库(OPM)中。卫德骥的中国之旅及其关于中国大运河以及中国人民的影像,逐渐被尘封与遗忘。直到二○○一年, 汉学家柯蓉无意中遭遇这些遗落之物,她对卫德骥拍摄的中国影像及其旅行日志做了细致整理、标注与编辑,两年多后终于将这些珍贵的文献史料出版成为两本著作:一本由卫德骥拍摄的三百多张照片汇编而成,摄影集名为《水上人家:中国,1932卫德骥神父摄影集》(Paysans de l’eau: Chine,1932. Photographies du Père Joseph De Reviers De Mauny),一本根据卫德骥的日记编撰成旅行札记,书名为《中国札记:1932卫德骥神父的神奇之旅》(Carnet de Chine oul’Insensé voyage du Père Jo, 1932),均由中国文学在法国出版重镇的南方文献出版社(Actes-sud)和中国蓝出版社(Bleu de Chine)于二○○四年联合出版。大运河一直为历代漕运要道,对南北地区之间的发展与交流起到巨大作用。永乐十五年(一四一七),苏禄国王远渡重洋前来朝见,明成祖特地安排其一行沿运河自南向北,水路到达北京。此后,由南至北的运河北上路线似乎成为外国使臣前来天朝觐见的标准路线,该路线所展示的中华大地物产丰饶、国力强盛,正是中国皇帝意欲

自豪地让外国臣民知晓、惊叹而特别展现的 “中国形象 ”。因此,在一九三二至一九三三年,卫德骥沿运河顺流而上时,他并非独辟蹊径,恰恰相反,这正是西方人把握 “中国形象 ”的传统入口之一。

卫德骥为运河留下的影像,也需要放置在这一历史之中详加审视,才能真正理解它的历史位置和独特意义。

文章作者

读书

发表文章1317篇 获得13个推荐 粉丝20761人

人文精神 思想智慧

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里