梦游的帝国主义者

作者:维舟

2021-01-07·阅读时长4分钟

本文需付费阅读

文章共计2450个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

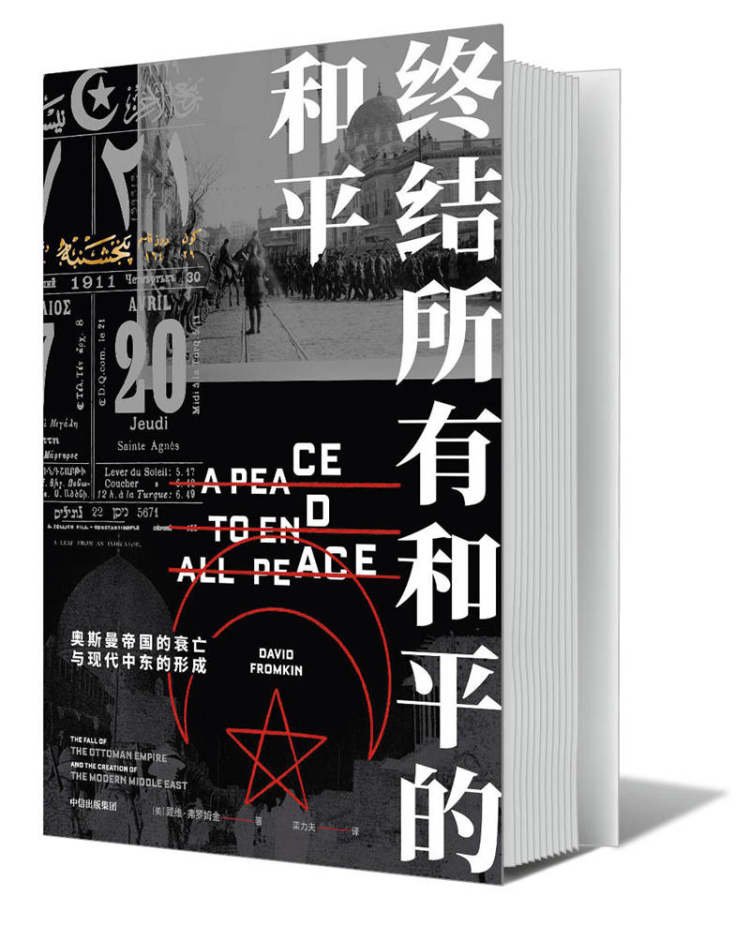

美国学者戴维·弗洛姆金与他的作品《终结所有和平的和平》

文/维舟

在长达数百年的时间里,巴尔干半岛一直是“欧洲的火药桶”,错综复杂的族群矛盾和政治积怨使得这里一场看似细小的冲突都可能引起大爆炸——众所周知,第一次世界大战就是这么开始的。但至少在“二战”以后,巴尔干的历史就渐渐平静了(波黑战争这样的例外,对当代欧洲人而言已经显得不合时宜),取而代之的“火药桶”,其实已经是中东地区。

这并不只是地理上的迁移,也折射出深层次的国际政治结构变动。这两大火药桶原本都曾是奥斯曼帝国版图的组成部分,但自从1683年维也纳之战后,西欧列强与奥斯曼帝国攻守易势,东南欧万花筒般的族群政治渐次兴起,都想脱离土耳其人的控制,谋求自立,巴尔干这才成为国际政治中出了名的棘手问题。讽刺的是,待到1914年夏天的萨拉热窝暗杀事件终于引爆各国大战之后,英、法等西欧列强下决心彻底击败并肢解奥斯曼帝国,奠定国际新秩序,但却又因此在无意中制造了另一个延续至今的大火药桶——中东。

在此之前,除了波斯和一些荒无人烟的沙漠地带之外,中东几乎所有剩余部分都属于奥斯曼帝国的版图——哪怕像埃及和突尼斯这样已沦为欧洲殖民地的地区,至少在名义上也是如此。然而在第一次世界大战中,奥斯曼帝国站错了队,成为协约国必须击败的敌国,原本尊重其领土完整原则的英国更成为肢解它的急先锋,其结果,在1918年《凡尔赛和约》之后,战败的奥斯曼帝国废墟上出现了多达十余个新国家。这在当时被欢呼为全新的国际秩序,将奠定新的和平,但当时的英国将军阿奇博尔德·韦维尔就暗含讥讽又不失预见性地说道:“在打完了‘终结所有战争的战争’之后,看起来他们在巴黎大获成功,缔造了‘终结所有和平的和平’。”

美国学者戴维·弗洛姆金在撰写这段历史时,就将“终结所有和平的和平”一语用作书名,因为它确实很好地概括了当时那种复杂的国际形势:不仅第一次世界大战没有“终结所有战争”,战后安排的那种“和平”甚至还搅扰了中东地区原本复杂微妙的政治平衡,使这里从此不得安宁。

一个不可否认的事实是:当下中东无法解开的诸多症结,都只能追溯到1916年,那是现代中东格局的形成时期。那一年,英国在加里波利战役失败之后,推动阿拉伯人大起义,第二年又发表《贝尔福宣言》支持犹太复国主义,进而与法国联手葬送了奥斯曼帝国。短短五六年时间,中东全新的族群政治格局就已大体奠定,在引入了一套人为创造的国家体系之后,陷入了延续至今的困局。

文章作者

维舟

发表文章33篇 获得3个推荐 粉丝419人

涉猎驳杂,少时沉迷于古典文学与历史,长而旁及社会学、人类学等

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里