“青椒”之惑:高校教师绩效困境

作者:徐菁菁

2021-01-07·阅读时长26分钟

本文需付费阅读

文章共计13065个字,产生80条评论

如您已购买,请登录

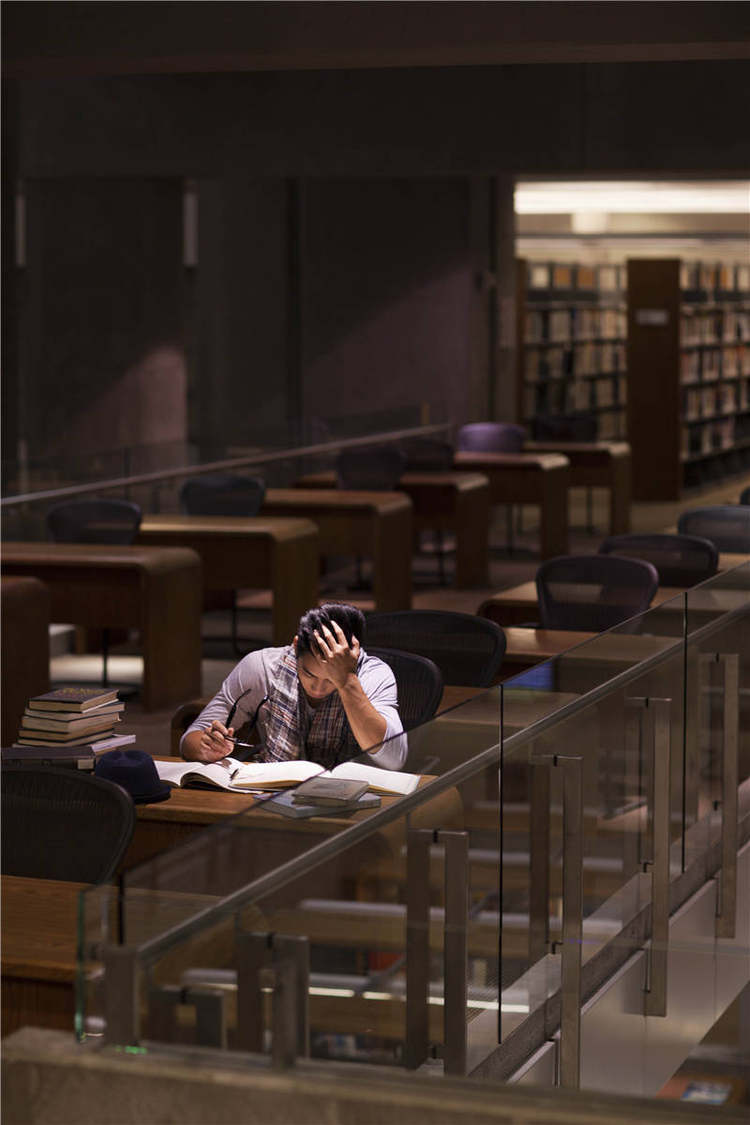

(视觉中国供图)

关卡

“看到自己的论文绩效分数,有一种主动转岗的冲动。”年关难过,但对于在Z大学人文社会科学专业执教的王琼(化名)来说,难过的不只是年关。不同名目的经费分别会对绩效进行统计和奖励,随之而来的还有一个坏消息,她有一篇论文年初被某中文集刊接收了,但出版社通知从这一期开始压缩版面,需要砍掉一些文章,如果不想等待,建议另投其他期刊。

考核结束,每个人的各项数据都会在全大学公示。种种标准中,论文和课题才是硬通货。王琼感到压力颇大。这两年,她“没有一天是闲着的”,但研究不等同于有论文发表,由于论文数量上不去,她已经丢掉了一些头衔和补贴。在一次评审中,有教授直截了当地说:“你写的东西对学校的GDP没用。”

不止一次,焦虑让王琼夜不能寐。受困扰的不止她一个,王琼观察身边的高校老师:“失眠的、焦虑的、一见面就相互叹气的,还是蛮普遍的现象。”她的一个朋友在某“985”学校任职,前段时间该校领导提醒导师要给学生减压,有部分导师回应:“给学生压力,学生跳楼;不给学生压力,青年教师跳楼。”“就现在这个考核环境,不靠研究生出论文,还能有啥更好的办法?”

进高校当老师对于当年的王琼来说,是个不需要过多考虑的选择。12年前,她去海外读博士,觉得做研究是一份可以让人沉下心来的工作,靠本事吃饭,相对自主。在外界的传统观念里,高校教师也是不错的工作,它意味着体面——他们是人们所敬仰的“学者”“专家”“科学家”,也意味着清闲又稳定——事业编,一年寒暑两个假期,还不像中小学老师那样有学生考学的压力。

但现实的变化是极速的。近两年,在网络上,高校青年教师对自身窘境的吐槽越来越多,他们自嘲为“青椒”,以此消解外界对这一职业的想象。去年,《国家治理》周刊刊发了一项对高校青年教师群体(45岁以下)的调查,结果显示,“职称评定”和“发表论文”是高校青年教师群体的主要压力来源。接受调查的3000余人中,超半数受访者(57.16%)明确表示自己的工作状态基本达到“996”,有12.22%的受访者表示自己的工作状态已经不止“996”了。

王琼的压力还不算最大,不管怎么说,她是“上了岸的人”。博士毕业后,王琼到Z大学任教,学术成果颇受认可,3年后就顺利评上了副教授。就在同一年,学校进行了人事制度改革,取消“铁饭碗”,推行预聘-长聘制。新入职的教师必须先接受预聘岗位的考验。预聘岗位的聘期为3年,最多只能签订两次合同(3+3)。如果被聘者在这两个聘期内没有能够完成晋升(如从助理教授升为副教授),则自动解除聘用关系。

青年教师们常用一个更直截了当的说法:“非升即走。”它彰显着这套制度的残酷性:读完博士或者博士后,你在30岁甚至更晚的年龄才真正开始职业生涯,然而到了35岁左右,你就已经开始面临失业的压力了。2014年,清华大学和北京大学在国内率先全面推行“非升即走”,随后全国许多高校陆续开始了改革。眼看6年将毕,在绝大多数高校里,有多少人能“升”上去还是个未知数。高校圈广为流传的一组数字是,武汉大学2015年启动聘期制教师选聘工作,2018年底首聘期到期的共69人,通过个人申报、业绩展示、学院审核、学部专家组评审和学校审定,正式申报的48人中(含42名聘期制教师),只有6人被直接聘任为固定教职副教授。

王琼所在的高校并不是“985”“211”大学,但在绩效考核上“所有要求都在对标‘985’中游以上的大学”。王琼记得,自己评副教授那年,手中是否握有国家级课题还并不是一个硬性标准,但仅仅几年之后,国家级课题已经是“硬杠杠”,“如果没有的话,是完全没有竞争力的”。

统计数据显示,国家自然科学基金的申请量在2009~2019年期间,已经从9.7万项增长到24万项,资助率则从22.91%下降到17.62%。2019年,有近20万人在项目申请中铩羽而归。2020年,国家自然科学基金项目申请数量又创新高,比2019年同期增加12.03%。

想要冲出重围,顺利“上岸”,一切都要为绩效让步。当同龄人忙于成家立业的时候,“青椒”往往只能二选一。王琼认识的助理教授里没有几个人选择在预聘期要孩子,男女老师都一样。“少数几个生了娃的女老师基本都在当甩手妈妈,全靠老人,能不着家就不着家。”

在这些很拼的同事面前,“上了岸”的王琼没有丝毫安全感。她明显地感到,在大学里,论文的数量上不去,拿到的课题不够多,教授也会被边缘化。“这几年通过预聘-长聘制度进来的老师,个人能力、旺盛精力和拼劲儿对我们是全面的碾压。在他们面前我真的抬不起头,他们产出惊人,最终未来拿重大课题的是他们,在各种场合混得如鱼得水的也是他们,慢慢地,以后拿杰出青年学者头衔的也是他们。所有这些都在证明他们行,我不行。”

在清华大学、北京大学的人事制度改革里,新旧体制“并轨”,旧体制下的副教授要并入新体制,和通过预聘的同事一起竞争教授职称。Z大学尚没有这样的规定,但未来难料。如果不能升教授,是不是就会“转岗”?这种可能常常出现在王琼的脑海里。王琼认识一位在“985”大学拿到编制的副教授,因为“写不动”论文,已经主动要求做行政,干脆结束了学术生涯。

王琼没法这样“佛系”。“我还有没有资格待在这个岗位上?”她在激烈的内心冲突中徘徊。一方面,学术研究对她而言是生命里极美好、极重要的部分,她在内心深处相信自己的价值。虽然论文数量不高,但有专家私下里评价:“王琼老师是一位优秀的学者。”

但另一方面,她觉得自己好像已经落伍。刚到学校的头3年,她被鼓励按照自己的步调治学,数量只是一个副产品。“那时我出的成果并不少,可当数量变成你要为之努力的目标时,一切都不一样了。什么是对,什么是错,什么样的研究是应该做的,什么样的研究是不值得做的,我的研究速度赶不上标准的剧烈变化。”有一次,王琼向一位院系领导倾诉自己的烦恼,对方建议她设计一条“更明智”“更符合大趋势”的学术路径。

“承认自己不适合这个游戏就行了,出路还有一大把呢。”有时候,王琼会这样安慰自己。可是在新一轮考核来临的一天晚上,她再次失眠。辗转反侧中,她给在异地工作的先生发信息,通知对方做好准备接管更多家务,放她去写论文:“明年无论如何得把科研绩效冲一冲。”

文章作者

徐菁菁

发表文章143篇 获得42个推荐 粉丝1762人

《三联生活周刊》资深记者。写字是为了满足好奇心。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里