追寻“本真”贝多芬

作者:爱乐

2020-12-23·阅读时长11分钟

本文需付费阅读

文章共计5948个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

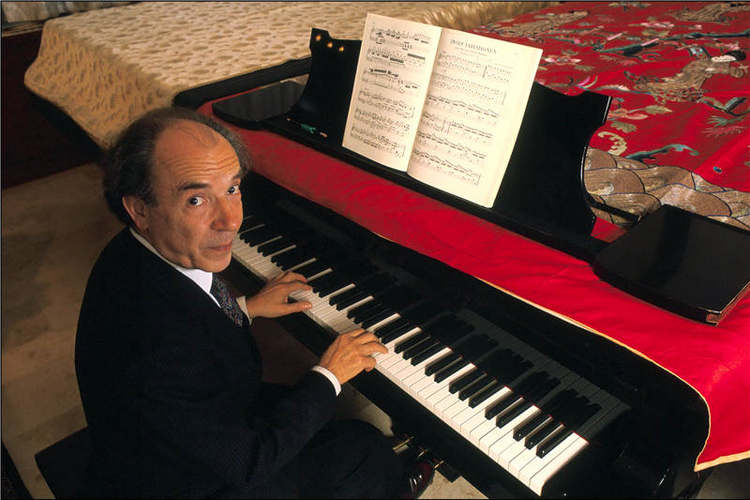

加德纳

文/仇延

不知贝多芬是否曾想到,自己的作品会在250年后仍然如此深刻地影响着世人的文化生活和精神世界。他的九部交响曲、五部钢琴协奏曲和一部小提琴协奏曲毫无疑问是每个正规乐队的必备和常演曲目;其他作品也几乎都是演奏者需要经年修炼且功力达到一定程度才敢触碰的“瓷器活儿”。在一个音乐季中听到N次同一部贝多芬作品的几率是相当高的,区别只是不同乐团或独奏家的演奏。演得多了,听得多了,听众容易产生一种错觉,觉得没什么新鲜的了,不是抱怨“就不能演点儿别的”,就是自以为是资深乐迷,逢音乐会必吐槽,不吐不足以显示自己内行:“演成那样,贝多芬还不得踢开棺材盖儿跳出来打人啊?”

抛开严重的技术欠缺不说,贝多芬作品到底该演成什么样子,我们真的知道吗?因为一直听富特文格勒和卡拉扬,就以为贝多芬只能是那个样子吗?作为史上最复杂多面的音乐家之一,贝多芬身处两个世纪前社会动荡、政治风云变幻莫测的时代,具有谜一样的内心世界,又在盛年患上对音乐生涯堪称致命的耳疾,他曲折的经历、丰富的情感和庞杂的哲思无不体现于笔端的音符之中。多少音乐家倾其半生,执著在追寻“本真”贝多芬的道路上,力求在各个层面——音响、风格、理念等方面离他更近一些、再近一些,这个过程充满激情和令人惊奇的发现。当然,殊途不一定同归,争议、互相质疑甚至攻击常有发生,怎样诠释贝多芬,真的是一个不能含糊的学术问题呢。

斯科达

霍格伍德

布吕根

“正本清源”正是欧洲“古乐运动”当仁不让的使命,轰轰烈烈、如火如荼地进行到上世纪80年代,终于不再满足于中世纪、文艺复兴和巴洛克音乐,“又张开饕餮之口,对着贝多芬大快朵颐”(音乐学者塔拉斯金[Richard Taruskin]在1987年发表的文章里表达了这个意思)。令人意外的是,第一个录制贝多芬交响曲的古乐团是1980年才成立的“新手”、英国汉诺威古乐团(The Hanover Band),由小提琴首席哈盖特(Monica Hugget)和古德曼(Roy Goodman)领衔,从1982年开始用七年完成录制了全部交响曲。他们的理念是通过研读作者手稿,使用作品诞生之年代的乐器,采用当时乐队的编制,遵从初版乐谱上的速度力度标记,以重现贝多芬时代的音响世界和演奏场景,尽可能接近作曲家的“创作意图”,这也大致是后来者的追求。唱片出版之初得到的评价颇多赞美之辞,它的确具有里程碑般的意义,对贝多芬交响曲的诠释而言,它提供了全新的听觉体验,而后来者的实践证明,它想要达成的目标和引起的争议甚至重新定义了“古乐运动”。先不说汉诺威古乐团“还原真相”的企图和方法是否有待商榷,引燃争议的点在于,他们高调宣称,得益于乐团的努力,贝多芬的作品第一次以他本人会识别出并认可的形式呈现给当今的听众,言下之意,大家一直以来听的是早已被扭曲得面目全非的贝多芬,他们的诠释才是还其原貌的最正宗、最权威的版本,已然站在了“前无古人,后未必有来者”的高地。仅此一点,又把话说得如此不留余地,自然会引起音乐学者的质疑,其中的代表人物是博学睿智又极具雄辩力的哥伦比亚大学音乐学教授、音乐批评家塔拉斯金。塔拉斯金就“早期音乐本真诠释”这个主题写了多篇立意新颖、充满思辨光芒的文章和评论,以《文本与表现》(Text and Act)为名结集出版,其中一篇专谈贝多芬,对汉诺威版中的“失真”之处逐条批驳,力证许多地方他们的诠释根据是臆想猜测多于史料支持。同一时期,英国享有盛誉的古乐学会乐团(The Academy of Ancient Music)也在霍格伍德(Christopher Hogwood)的带领下录制了自己的贝多芬交响曲版本,陆续推出几张唱片后,不幸地同样遭到塔拉斯金的痛批。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得10个推荐 粉丝18387人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里