专访李敬泽:方言的景观性复兴

作者:孙若茜

2020-12-16·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6448个字,产生54条评论

如您已购买,请登录

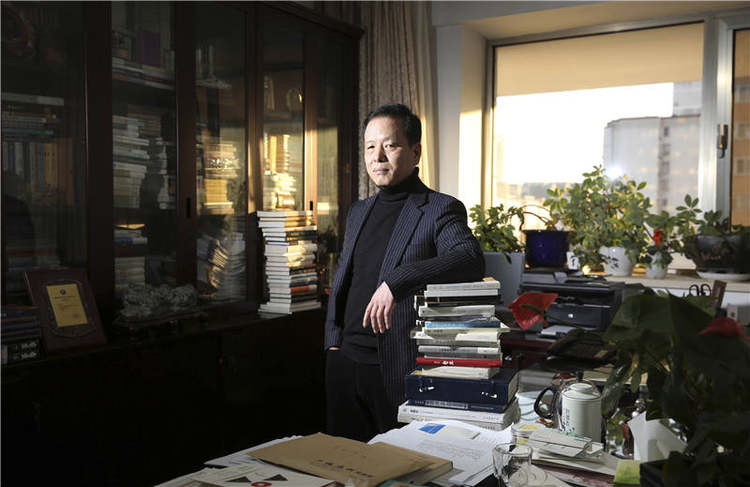

李敬泽(于楚众 摄)

往往方言体系保存越完整的地方,宗族性就越强大,地方文化也就越发相对闭合,保护语言的地方性和文化所希求的开放性一定是矛盾的吗?在不断趋同的文化经济环境中,我们是否还能借助方言这样的联结,保留或找回自己的身份认同感?当方言被越来越多不同文化领域的创作者使用、强调,这意味着一种复兴吗?借用方言建构文化身份,会伴随什么?带着这些问题,我们采访了中国作协副主席李敬泽,在作家和文化学者的多重视角之下,他有自己的观察和解答。在他看来,“方言在日常生活中的全面退场恐怕是不可阻挡的,当然这个过程确实漫长”。

在可预见的时间里,可能会只剩几个大的方言区

三联生活周刊:能不能先简单说说在有关方言的问题上你的一些思考?

李敬泽:我不是语言学家,关于方言在学理上肯定没有很深入的想法,但是我想从直观的感觉来讲,方言的弱化,甚至有朝一日它在日常生活场景中的消亡,恐怕是不可避免的。我们这一代人已经经历很多我们以为天经地义的事物的消亡,比如从手写到电脑的变化,纸面通信的消亡,这都是文化史上过去难以想象的巨变。就方言而言,这个过程会比由手写改电脑,由写信改为短信、微信的过程要长,因为书写行为有一定的工具性,工具更称手了可能就换了,但是方言更具根性,所以可能会是一个缓慢的过程,但是它依然是不可避免、无可挽回的。

即便我们赋予方言很多文化意义,但是从根本上,它首先是由于交往的相对封闭性、有限性形成的。中国已经不知道有多少种方言消失了。现在我们一说起方言来,会直接说陕西话如何、四川话如何,实际上在过去,有些地方方言的差异能够达到这个村翻过山去就听不懂那个村说话的程度。何以听不懂呢?因为这个村和那个村之间可能这辈子都没什么交道,一个农民一辈子不上县城也不是什么怪事,而是常态。在这样的情况下,才能够发育和维系一个个小的语言共同体。如果这个村和那个村天天走亲戚做买卖,绝不可能互相听不懂,语音和语言是一定会趋同的。

这个话题之所以还有意义,是因为我们依然处在这个过程之中,在可预见的时间里,可能会只剩几个大的方言区,最后剩下的是类似于“川普”“陕普”那样可以在现代汉语普通话平台上运行,保留着一定的口音和一定的风格化的表情。我估计构成严重交流障碍的方言用不了20年就会趋于消亡。你会发现,经常提出方言问题、方言焦虑最重的是上海人、广东人,因为上海话和广东话确实是在交流的有效性上发生了危机。你看东北人不用天天喊着保卫方言,河南人也不喊,四川人基本也不喊。之所以上海话、广东话还没有消失得那么快,主要是因为它们运气好,都在经济高度发达的地区,甚至有一度,粤语还具有一种文化上的强势,但现在看,终究是天下大势,分久必合。

文章作者

孙若茜

发表文章103篇 获得4个推荐 粉丝708人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里