王蒙:不仅仅为了文学

作者:朱伟

2018-02-05·阅读时长5分钟

本文需付费阅读

文章共计2962个字,产生3条评论

如您已购买,请登录

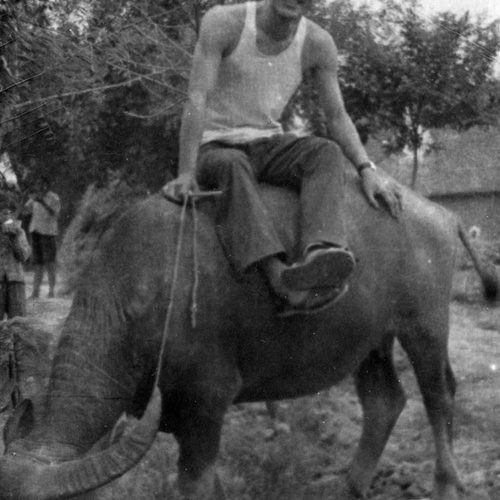

( 王蒙 )

我是1978年借调在《人民文学》当见习编辑时认识的王蒙。那时《人民文学》在东四八条戏剧研究院的楼里寄居,楼道很黑。他到编辑部送稿子——《队长、书记、野猫与半截筷子的故事》。这是他走出新疆,准备重新在《人民文学》亮相的第一个短篇小说。1978年伤痕文学刚兴起,大家都在控诉“文革”,一一历数50年代就开始累积的伤痕。他却以这样俏皮的标题,以一种杂拌阿凡提式的故事,一下就跨越了“苦难的历程”。

那还是一个穿灰脱脱中山装或者军便装的年代,那时我以崇仰的眼光,对这个从坎坷中滚打出来,似乎只掸了掸土,就仍然充满鲜活的人充满了好奇。之前曾听陆星儿的哥哥陆天明描述过在新疆的他,说他已经说一口流利的维语,完全成了土生土长的新疆人。说实在的,我见过不少像他这样,才华横溢被戴上帽子,扔到农场花白了头发的50年代明星作家,身上普遍都留着深刻的坎坷年代烙印——在矜持、持重中淤积了太多被扼制的愤懑。奇怪的是这些磨砺的痕迹在他身上,起码在表面,你竟完全看不到。他瘦而更显脸长,好笑,时时忍俊不禁,镜片后眼睛成了缝,就更显笑口的夸张度。他开口、闭口都是新疆,时不时“太有趣”、“太有意思了”的感叹。他人在渲染中攀比自己的苦难,他却似乎压根儿没经历过冷酷,善待他的似乎都是温暖。这就是王蒙。他真是以一种截然不同的面貌回到北京,告别过去了的那个时代。

在《队长、书记、野猫与半截筷子的故事》这个短篇小说里,其实能读到他的一种态度。这篇小说写的是70年代“学大寨”,农村基层干部用谋略,与那些执行“极左”路线的人周旋的故事。也许因其自身的经历,他认为,生活中其实没有敌人构成的戏剧冲突,只有思想品质差异的荒谬。因此,义正辞严、剑拔弩张、你死我活的小说结构就显得低级。他的兴趣是,应对荒谬的机谋如何将这一切都瓦解为幽默,小说中讲笑话的木匠,显然是阿凡提形象的借代。这篇小说的叙述方法其实并不先进,但那时西方的黑色幽默尚未引进,作为一个以批判现实主义为使命的作家,他的这个亮相真的极其与众不同。

文章作者

朱伟

发表文章122篇 获得0个推荐 粉丝1548人

《三联生活周刊》前主编

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里