获得诺贝尔文学奖的诗,有什么特别之处?

作者:中读现场

2020-10-10·阅读时长2分钟

柳向阳,诗人、译者,曾翻译露易丝•格丽克、 杰克•吉尔伯特等多位美国诗人的作品

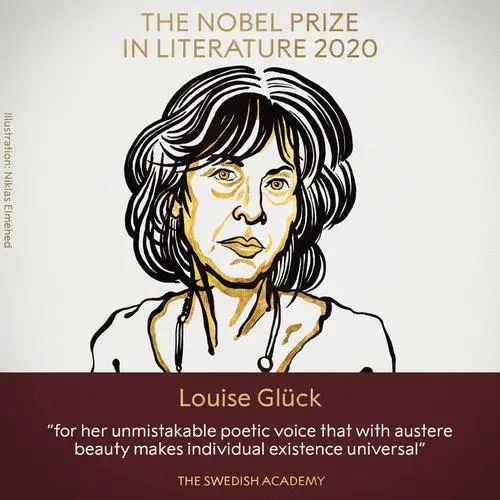

2020年10月8日,露易丝·格丽克(Louise Gluck)获得2020年诺贝尔文学奖,获奖理由是“因为她那无可辩驳的诗意般的声音,用朴素的美使个人的存在变得普遍”。

译者柳向阳老师提到,这里的“朴素”翻译成“冷峻”更合适,也最能代表她的风格。

柳向阳本身就是一位美国诗歌的爱好者和研究者,他花了十年时间,将露易丝·格丽克和杰克·吉尔伯特的诗歌翻译出来。在《格丽克的疼痛之诗》和《诗人之教育》两篇文章中,说明了他被格丽克打动的原因。他认为,格丽克是用个人化的题材、以心理分析的方式写作。

(注:格丽克高中时患了厌食症,之后引发了抑郁、失眠等问题,她在高中临近毕业时开始看心理分析师,心理分析治疗长达七年。)

Q:格丽克在美国诗歌史中是什么位置?

A:在《哥伦比亚美国诗歌史》中,格丽克被归为“后自白派”。“后自白派”出现在“自白派”之后。自白派出现于20世纪五六十年代,以西尔维亚、普拉斯、安尼塞克斯顿等人为主要代表,以书写个人心理为主,“自白”就是自我坦白。自白派的几个人都有精神上的问题,像西尔维亚·普拉斯、安妮·塞克斯顿、约翰·伯里曼等人都自杀了,简单的说就是心理紊乱。

而在心理分析治疗中,写作是一个比较常用的方法,有把思想变条理,帮助表达的作用。格丽克小时候读到最多的作品就来自自白派。1968年,她出版了第一本诗集(《头生子》)。早期的诗主要局限于家庭题材,关注心理。之后她被归为“后自白派”诗人。

格丽克的诗歌不同于自白派的是,她将生活化的场景换掉,回到了西方文学的传统中,即二希(希腊、希伯来),拿古希腊神话故事以及《圣经》来作为她的面具。柳向阳认为诗歌本身的转化非常好,“不能老写一些私人的东西。女性诗人很容易流于个人的东西,出不来,过于感性。所以需要面具,需要冷静,需要把它(生活化的场景)推开”。

有人认为,诺贝尔文学奖对格丽克的青睐似乎印证了瑞典文学院沿袭欧美中心的文学传统,有保守化的倾向。柳向阳老师对此表示,“我们需要重回经典,重回到古典的东西。它的传统的起点是非常伟大的,这是非常好的事情”。

Q:格丽克的作品也被认为是对叶芝作品的致敬,您是怎么看待这一点的?

A:格丽克传统的起点是非常伟大的。作为一个刚起步的作者,早期模仿是很正常的,他在西方文学深厚的传统里,一定要经历这一阶段,就像我们写作时也会引用一下李白的诗句,这样才能才能推陈出新。在之前的文章中,我也提到了格丽克对叶芝的诗歌进行了“反向的套用”。

叶芝有一首诗歌就叫《在学童中间》,其中一首叫《上学的孩子们》。格丽克说,“想待在妈妈的身体里/不想出来/远离世界和他的哭声/他的喧闹”,对应的是叶芝的“世界哭声太多了”。他的套用是非常清晰的,可以用原文去对应。

而对于诺奖选择格丽克与时代有何联系的猜想时,柳向阳认为这种讨论本身就陷入了某种话语体系中,而这个体系对诗歌本身,尤其是要回到古典传统的格丽克来说,都是比较遥远的。

诺奖获得者简介:

露易丝·格丽克(Louise Gluck),1943年出生于纽约,现居马萨诸塞州剑桥市。是美国当代著名女诗人,美国桂冠诗人(2003-2004),曾获普利策奖、国家图书奖、全国书评界奖、波林根奖等。除了写作,她还是耶鲁大学的英语教授。

编辑/胡艺玮 剪辑/胡艺玮、李响 设计/郭可欣

点击下图进入诺奖专题系列

|中读现场|

一线记者、专家学者为您聚焦最新时事,解读最热事件,还原现场真相。

本节目未经授权不得转载、摘编

文章作者

中读现场

发表文章1篇 获得0个推荐 粉丝27人

中读原创电台账号,在这里,听专家学者为你深度解读最新最热资讯,还原现场真相。

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里