6.2 鲁迅作品 | 国民性问题具有共性特征吗?

作者:范利伟

2020-09-12·阅读时长3分钟

三联中读的朋友们,大家好,我是范利伟。这一节,我们来讲讲《示众》的艺术特征并分析国民性问题。

三联中读的朋友们,大家好,我是范利伟。这一节,我们来讲讲《示众》的艺术特征并分析国民性问题。

可以说,《示众》是鲁迅创作中集中表现看客心态,着力批判看客心理的作品。这种麻木不仁、盲目从众的心理,始终是鲁迅关注和批判的对象。而他之所以弃医从文,也是由于受到中国人这种看客心理的刺激,希望能够以文艺为武器,疗救这一国民性的痼疾。正如他在《呐喊·自序》中说的:“凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,……所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。”“那时”指的是清朝末年,当时鲁迅还在日本留学。

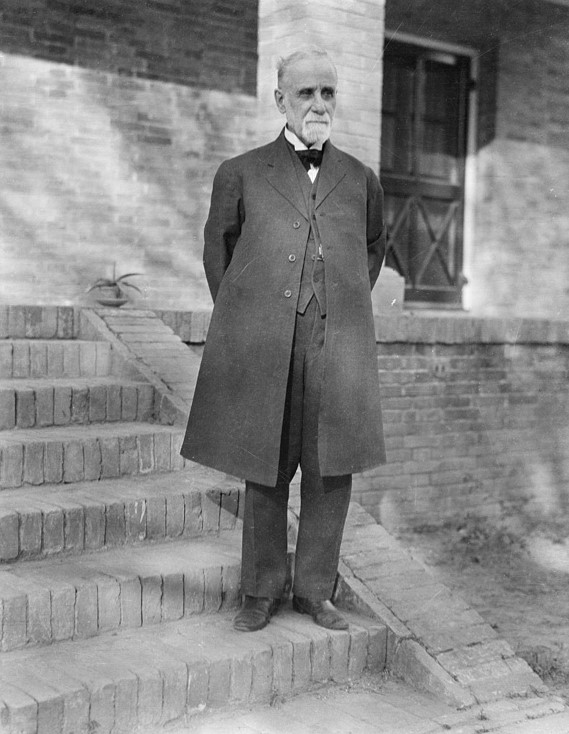

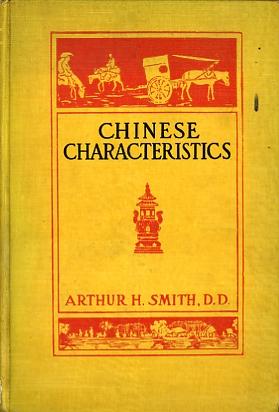

这里我们就此稍微展开一下思路,谈一谈国民性的问题。鲁迅对于国民性的批判,大家应该都比较熟悉,学术界关注的也很多。但是,从更深的学理层面来系统、全面地分析“国民性”话语的来龙去脉,我们会发现,“国民性”问题最早的提出者是外国传教士,最有代表性的是明恩溥的《中国人的德性》(也有其他的译法,有人译作《中国人的特性》或《中国人的气质》),鲁迅受此书影响很大。在当时国家积贫积弱、内忧外患的情势下,“国民性”问题也比较容易得到立志奋起直追的有识之士的关注。

明恩溥(Arthur H. Smith)

但是,对这个问题我们需要有一个更为全面的观照和认识,传教士提出的这个命题和概念或许适用于一部分麻木的中国人,但不可不加分辨地用这个概念来指称和概括所有中国人。其实传教士对中国人是有误读的,他们提出“国民性”这个说法主要是看到中国下层的文化心理,而鲁迅也主要是抓住了其中负面性的一面。《示众》所写的人物其实也都侧重于表现下层的文化心理。但是中国其实有大传统和小传统之分,并不是所有的人都有这种品性和心理。

英文版《中国人的德性》 明恩溥著

鲁迅在《中国人失掉自信力了吗?》一文中也明确指出:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”“这一类的人们,就是现在也何尝少呢?他们有确信,不自欺;他们在前仆后继的战斗。”

鲁迅也认识到,中国是有民族脊梁的,不全是看客,而他本人也无疑属于“拼命硬干的人”。所以,鲁迅说:“说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑。”这一思路,同样适用于“国民性”问题,可能有一部分人是存在这种心理的,但是并不是所有的中国人都存在这种心理,所以对这个问题应该做出更为全面的分析。同样,我们在这个问题上不能盲从,否则我们也就与这些看客们无异了。

下面我们来分析一下,《西南联大国文课》编者为什么要选择《示众》这篇作品。选择这篇作品,除了其本身的文学成就、艺术水准外,应当也有警示学生,教导学生引以为戒的意图。西南联大的老师和学生无疑也是埋头苦干、拼命硬干的人,他们身上应该不存在看客心理,否则也就不必万里南迁,在当时极其困难的条件下展开教学和研究,极力维护中国学术文化脉络不断。

联大学生游行抗议国民党政府

但是编选者很可能是有感于当时正值抗日战争特殊的时代背景,如果这类看客多了,我们如何取得抗战胜利?如果大家都抱着事不关己的态度,都处在麻木不仁之中,我们还有胜利的希望吗?所以,编选者应是希望学生们不要如这些看客一般麻木、从众、百无聊赖,而是应当肩负起自己的责任,有理想、有担当。从历史后来的发展看,西南联大的学生在后来的时光中也没有辜负先生的期望,成为国家各个领域的栋梁之才。

这一节的内容就讲到这里,音频中涉及的图文可以在文稿中查看。下一节,我们就一起来讲述鲁迅有哪些值得我们学习的创作心得。

欢迎转发下方海报

与更多人一起听民国老课本

走进西南联大的国文课堂

文章作者

范利伟

发表文章7篇 获得8个推荐 粉丝46人

中国社会科学院中国社会科学杂志社,编辑。北京师范大学文学院博士,清华国学院博士后

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里