捕获独角兽:中世纪瑞士《恩格尔贝格抄本第314号》

作者:爱乐

2020-08-08·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4660个字,产生0条评论

如您已购买,请登录文/陈默

中世纪后期格里高利圣咏的扩展

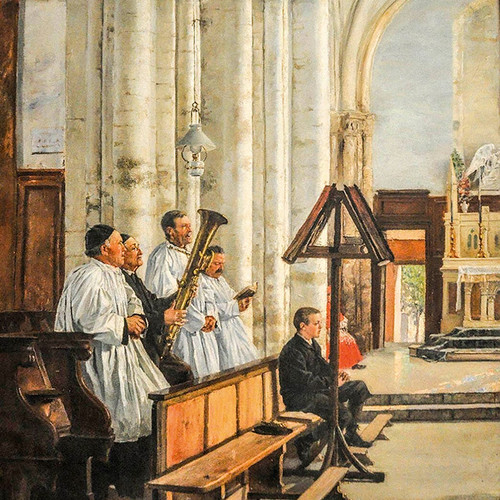

公元800年,法兰克国王查理大帝加冕为皇帝。在加洛林王朝的统治期间,除了军事和外交上的成功,查理大帝还促进了整个王国的文化发展与繁荣,现在称之为“加洛林文艺复兴”。在音乐方面,综合了罗马和法兰克礼拜仪式的“格里高利”圣咏,在权力的推动下,逐渐取代了各地的本土礼拜仪式和素歌。到了10世纪,圣咏曲目的相对稳定和记谱法的推广,也造成了圣咏创作数目的增长。在礼拜仪式方面,随着教历中各种圣人节日的增多,从平日到星期日或特殊节日的弥撒和日课,都要求有新的适应这些场合的圣咏。在原有圣咏的基础上增加或插入新的材料,或者创作新的作品,成为常用的圣咏扩展手段。

在已有的圣咏中增加或插入新的材料的重要体裁叫做附加段(trope,来自希腊语tropos,拉丁语写作tropus),意思是语言的用语或修辞的一种转折,以此使语言得到修饰。附加段一般分为三类。第一类是在已有的圣咏上附加无歌词的花唱。第二类是在已有的圣咏的花唱上附加歌词,称为“普罗萨”(prosa)或“普罗苏拉”(prosula)。第三类是在已有的圣咏上附加歌词和音乐,通常附加在圣咏之前或者在其段落之间插入新的歌词和音乐。除了作为信仰的陈述而不适合增加附加段的信经外,其他弥撒段落和日课都常常包含附加段。

继叙咏(sequence)最早是作为弥撒中的段落《阿里路亚》的附加成分,很快就发展成一种文本和音乐都是完整和独立的音乐类型。这一中世纪最受欢迎的文学和音乐形式数目众多,整个中世纪到文艺复兴早期共创作了约4500首。产生于9世纪和10世纪的早期继叙咏,其旋律起源和结构多样性的形成还是广为争论的谜团。而11世纪出现的晚期继叙咏,其歌词的结构是最重要的风格变化。它越来越偏向于使用长度相等的对句、反复出现的节拍和严格的押韵。到了12世纪,继叙咏完成了向完整的诗体文本的过渡。最著名的继叙咏创作者当属“口吃者”诺特克•巴尔布鲁斯(Notker Balbulus,约840-912年)和圣维克多的亚当(Adam of St. Victor,约1080-1150年)。

从10到12世纪,还有一些新的拉丁文诗歌形式被谱曲创作出来,一般称为短诗(versus)。在中世纪,节日上常常有一些准礼拜仪式,教士们从一个教堂行进到另一个教堂,或者从主祭坛行进到主教堂侧面的小礼拜堂,有时候还环绕城镇游行。这类用于伴随游行演唱的歌曲,叫做孔杜克图斯(conductus)。这种体裁后来在13世纪下半叶被经文歌逐渐取代。

利摩日的圣马夏尔修道院和瑞士的圣加尔修道院是附加段和继叙咏的创作中心,而孔杜克图斯被巴黎圣母院乐派发扬光大。这些圣咏的扩展体裁在13世纪就已经从法国退出创作重心,而直到14世纪在今天的西班牙、英国、意大利和德国这些音乐创作外围地区的抄本中还能寻到新创作的踪迹,例如西班牙《拉斯韦尔加斯抄本》、德国《博伊伦之歌》,以及本文介绍的瑞士《恩格尔贝格抄本第314号》(Codex Engelberg 314,以下简称为《抄本》)。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得0个推荐 粉丝18378人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里