五线谱的进化

作者:爱乐

2020-08-08·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4375个字,产生2条评论

如您已购买,请登录

文/刘宇

在很长的一段时间内,音乐都没有书面上的记录,只能通过记忆传承,唱给一代又一代人。随着旋律的篇幅越来越长、结构越来越复杂,只凭口头的传唱难以确保节奏和音准在唱奏时不走样,于是人们便需要统一的音乐文字和符号来记录听觉上的奇思妙想。这,就是乐谱的由来。

对音乐的记录在世界各地生根发芽,迄今已有数千年的历史。从最早仅仅表示音调高低的符号,到如今指示上百人一起演奏的交响乐总谱,音乐的记谱在历史演化过程中逐渐复杂、精确而庞大。在这篇文章中,我们将探讨目前获得国际公认、最为科学准确的记谱法——五线谱的由来,看看人们是如何聪明地将听觉的感受化为视觉的一目了然。

书文记乐

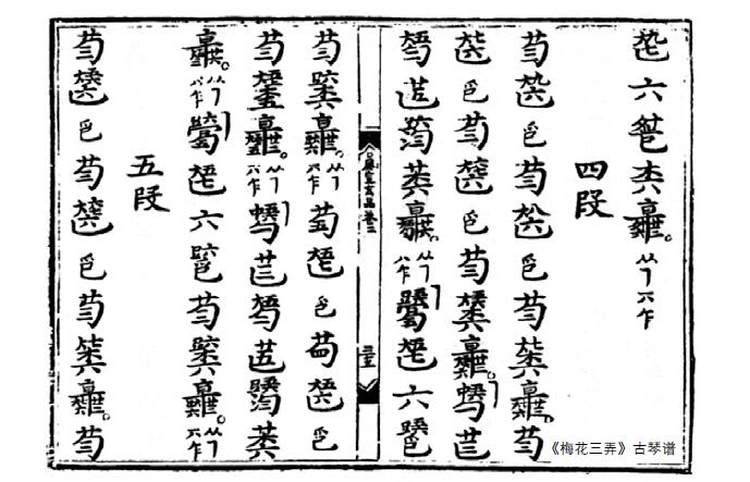

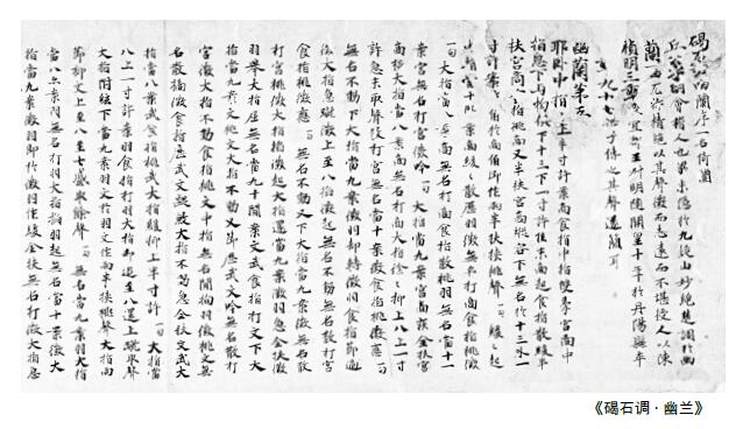

人类的各大文明对音乐作品的书面记载均可追溯到上千年前。根据《礼记》记载,中国早在西周时期,就开始使用圆圈和方框来记录祭祀仪式上鼓点的节奏;而《碣石调•幽兰》是保存至今中国最古老的古琴谱,使用4954个汉字记录了在古琴上如何演奏这首创作于南北朝时期的曲子。

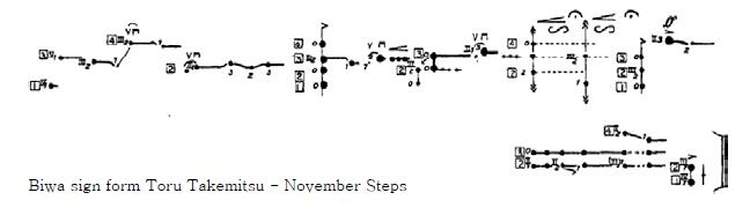

而除文字外还有以符号指示演奏方法的奏法谱,如六线吉他谱,尺八(Shakuhachi),日本琵琶(Biwa)谱。

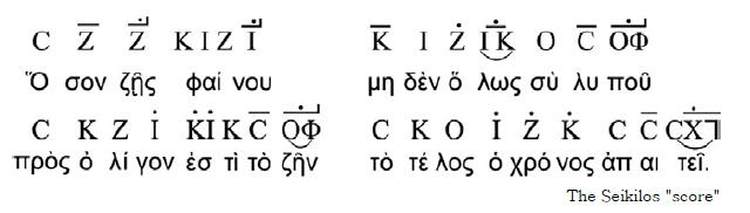

在西方文明的摇篮——古希腊,人们发现旋律中有些音之间的连接非常和谐,而有些音放在一起就非常刺耳。于是,人们就把这些和谐的音挑出来单独使用,这便是其后数千年间西方音乐的核心——调式音阶的雏形。人们用希腊字母来给这些和谐动听的音命名,用一些小符号来表示节奏停顿。图中的这首《塞普洛斯墓志铭》(Seikilos epitaph)便是用这种记谱方式,让作者对亡妻的怀恋和追思在千年后仍然跃然纸上。

上面所展示的记谱方法,都是通过文字来表述音乐内容的文字谱。在世界范围内,文字谱曾是许多文明记录音乐仅有的方式。但是文字谱往往琐碎难读,虽然记录全面,但是失于直观和简洁。人们不断尝试着创造更加先进的记谱方法,终于,在中世纪的欧洲基督教堂里,一种简易的记谱手段在排演圣咏的神父中悄然流传。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得0个推荐 粉丝18378人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里