阿木爷爷:一位中国木匠的故事

作者:三联生活周刊

2020-08-07·阅读时长14分钟

本文需付费阅读

文章共计7140个字,产生24条评论

如您已购买,请登录

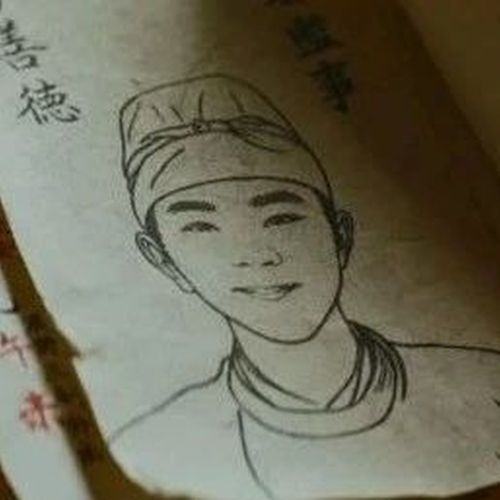

木匠王德文、儿子王保成和他们的山中木屋

实习记者/田钟灵

摄影/缓山

7月的广西梧州市蒙山县陈塘镇,日光凶猛,丘陵植被遍布,绿得很用力,像能榨出墨绿色的油来。车子挤进坡度陡又狭窄崎岖的山路,颠簸得厉害,车窗还总被繁密的树枝剐擦。突然开进一处开阔的谷地,颇有柳暗花明之意。树林里立着几株挺阔的芭蕉,隔着一湾流水,背靠青山,是一处小木屋。木屋里有安了钳木夹的长凳,未完工的黄花梨木将军案,墙角还堆着几束竹筒和木材。木屋前有一小块空地,树丛里手掌心大的黑蝴蝶翩飞,岸上还有紫红的野花点缀,这就是王德文平时干木工活的地方。

每天早晨,王德文都会仔细地把锯、凿、锉、斧、刨一把一把慢慢摆放在竹子做的台面上,再开始一天的工作。他善用木工古法榫卯结构,不着一枚钉子,做出的鲁班凳、将军案能在几种形态中自如折叠、变换;小猪佩奇可以在斜坡上持续行走;小木屋前横跨溪上的木拱桥更是牢固。在搭建门前木拱桥的视频里,他曾走上刚搭好结构、还没榫卯相接的木架,扎实地跳了几跳,测试牢固程度。

王德文今年63岁,是一名资深木匠,同时也是一位极受欢迎的网络红人。两年前,他亲手打造鲁班凳的视频在西瓜视频走红,不到一天就突破了100万播放量,至今已有267万粉丝,网友亲切地称他为“阿木爷爷”,还有人盛赞他为“当代鲁班”。视频在海外的影响力更为惊人,“阿木爷爷”的YouTube账号有了1200万粉丝,制作木拱桥的视频播放量已经超过4300万次。

柏林、伦敦、纽约、叶卡捷琳堡……网上不断有国外的工程师、木匠冒出来,说自己一辈子都没有见过这样的手艺,并将其与中国功夫并称为“来自东方的奇迹”。一位中国网友说,这些手艺在中国老手艺人当中很常见,但在这个时代却显得弥足珍贵。他的祖母是一位绣工,能够“像画画一样在布上绣出任何东西”,在他眼里,机器只能按照人规定的方式去生产,而真正的创造永远只会发生在人与针线之间。创造与传承,或许就是王德文在这个机器一统天下的时代引人注目的原因。

在流量世界的意外走红带来了让人措手不及的曝光。我跟着王德文的几天里,有六家媒体来去匆匆,老木匠不得不从平静生活中走出来,学着和媒体、网友共处。一天,他带媒体来到山中干活的地方,拿出未完工的将军案做示范,供其中一家拍照。媒体离去后,他原应即刻和儿子王保成返回镇里迎接下一家媒体,却干活入了迷——这是几天来他第一次真正摸到工具,真正锯到木头。天气闷热,汗珠大滴地往下砸,他有时手抬到半空想擦,但总是半路撤回,赶忙进行下一个木工动作。

王德文的手是木匠的手。他小臂黝黑,在日光下黑得发亮,一道新伤处长出了白肉,格外显眼。一双手同样的黑、粗糙,遍布大小伤痕,指关节粗大且褶皱颇多。记者们曾指着他手上的伤痕,求证他是否真的曾经过于认真锯木,竟锯下了自己垫在木头下的一根手指。老人笑呵呵地伸出手让他们瞧:“断手指的事过去快十年了,当时就接上了。”而新伤则来自前几个月的一次操作,缝了七针。要驯服质地坚硬、木碴刺人的木头,总归要付出一些代价。

王德文告诉我,他只是一名普通木匠,技艺在当年村里的木匠中都不算拔尖。学木工活的初心,不过是为了吃饱饭。景色秀美的山中谷地好像世外桃源,他却忘不掉当年的困苦,身着粗布衣服和绿色胶鞋,胶鞋被灰尘扑得粉粉的,头戴一个遮阳的竹笠,掰着手指和我数工分、购粮证……家里几口人如何生活。木匠这门手艺是他安身立命的工具,曾受村庄尊崇,也曾被时代抛弃。但对王德文来说,时代的浪潮何时来去并不重要,重要的是如何顺应浪潮并担起生活的重担。

文章作者

三联生活周刊

发表文章6068篇 获得22个推荐 粉丝47991人

一本杂志和他倡导的生活

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里