人鬼殊途,道路何远?

作者:艾江涛

2020-08-06·阅读时长7分钟

本文需付费阅读

文章共计3858个字,产生20条评论

如您已购买,请登录

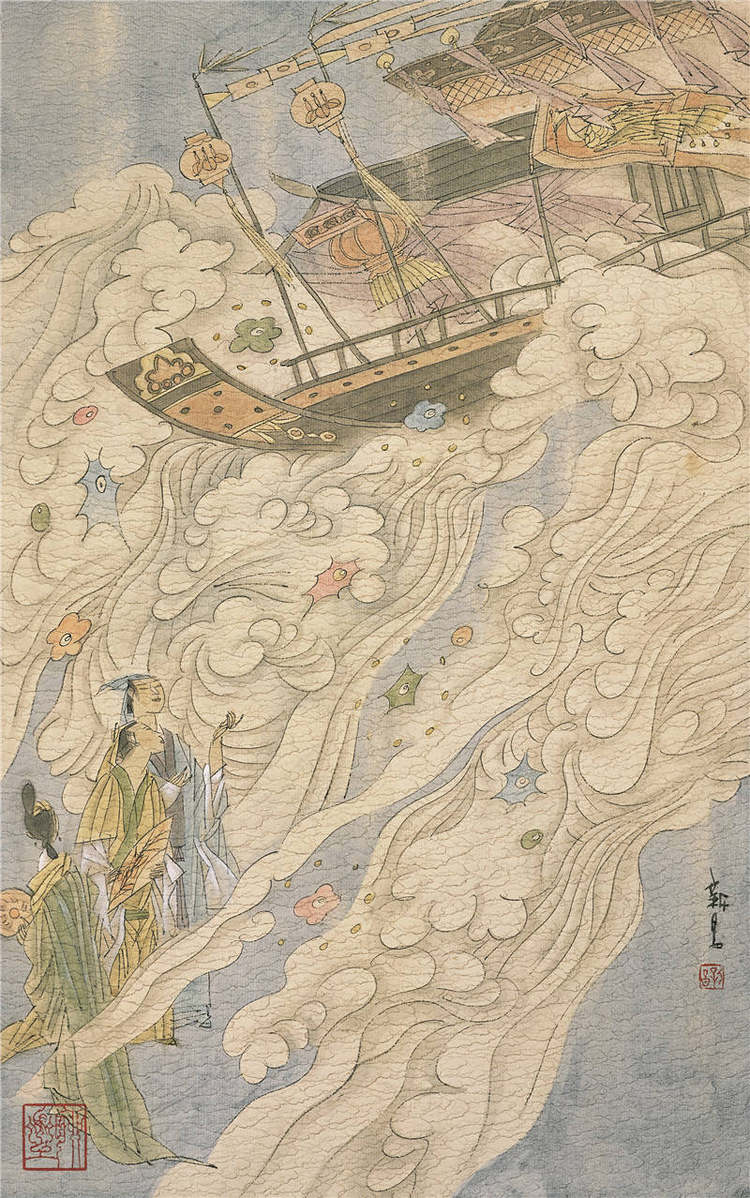

《聊斋志异》之《彭海秋》(上海画报/IC photo供图)

他们不知自己死了

清代有两个人物,在我看来很有意思:一个是蒲松龄,出生于山东淄川满井庄一个耕读之家,终生不曾中举,大半辈子当私塾老师;另一个是翁同龢,出生于官宦世家,状元及第,大半辈子当皇帝的老师。只是,这位在乡间坐馆的蒲先生喜欢谈神论鬼。

康熙十八年(1679),40岁的蒲松龄到距家乡几十里外的西铺村刺史毕际有家坐馆,也是在这一年,他完成《聊斋志异》的初编,在《聊斋自志》中他谈起这部小说的写作过程:“才非干宝,雅爱搜神;情类黄州,喜人谈鬼。闻则命笔,遂以成编。”

由于喜欢谈奇说怪,清人邹弢在笔记《三借庐笔谈》中记载了一个传说,蒲松龄为了搜集民间的鬼怪故事,每天早上在大道边铺上芦席,备好烟茶,邀请过往行人谈奇说怪,长达二十余寒暑。

如果说比起诗歌,词更是一种浅斟低唱的都市创作,那么,与现代小说相比,谈神论鬼似乎更适合发生在前现代的乡间荒野。

作家孙犁晚年写了大量读书笔记,谈起阅读《聊斋志异》的过程,竟发现在冀中平原农村的老乡家中,经常能遇到石印本的《聊斋志异》。其传布之广,除了蒲松龄以传奇笔法写志怪小说的才华以外,我更相信,还因为它背后充满鬼神的广阔民间世界。

小时候,听说、读到那样的鬼故事,往往忍不住悬想:人死之后,鬼魂到底去了哪里?长大后,尽管早已接受唯物主义世界观的改造,仍会为那些难解的怪事所吸引。一个难以回答的问题便是,人死后,如果还有意识,会不会知道自己死了?

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得25个推荐 粉丝685人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里