美人今何在?

作者:三联生活周刊

2020-07-01·阅读时长6分钟

本文需付费阅读

文章共计3439个字,产生5条评论

如您已购买,请登录

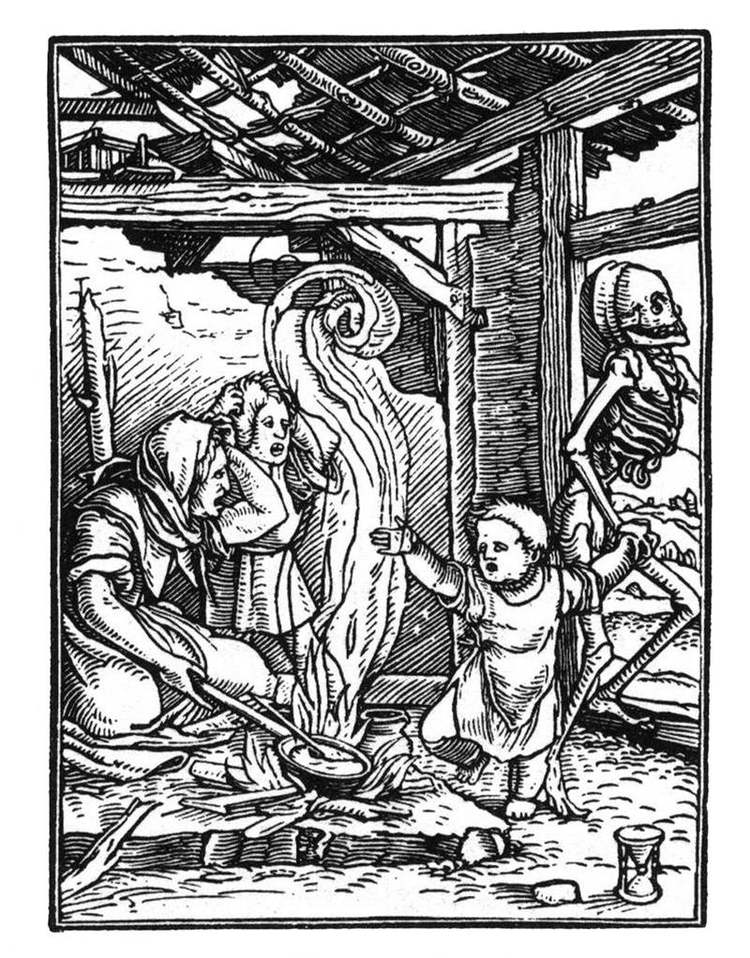

霍尔拜因:《死亡和孩子》,1538,木版印刷,同作者《死亡舞蹈》插图

文/张宇凌

12世纪的本尼迪克教士:克吕尼的伯纳德(Bernard de Cluny),是个不凡的诗人,他创作了拉丁文长诗《蔑视这个世界》(De contempt mundi),在其中讽刺世俗和宗教两个世界的堕落。本尼迪克教会主张“发三愿”,杜绝教士关于金钱、权力和性的渴求,是西方修院制度的鼻祖,对摒弃今生的物质性,追求死后天堂十分拥戴。所以这同一个伯纳德被传为是一首关于玫瑰的诗歌的作者:

你的光荣何在?巴比伦,那可怕的尼布甲尼撒,强壮的大流士和闻名天下的居鲁士又在哪儿?雷古卢斯何在?罗慕路斯何在?里木斯何在?那昔日的玫瑰只空留其名,我们手里只有它赤裸的名字。

《玫瑰的名字》的作者翁贝托·埃科相信这是写的玫瑰(Rosa),也有人争论说那是写的罗马(Roma),不同版本的手抄本发生了错误。不论是玫瑰还是罗马,这悠长的“今何在”的语气表现了中世纪人的一个不能停止的追问。最著名的继承人可能就是13世纪的法国诗人弗朗索瓦·维庸,他创作的《古美人纪》中,反复感叹所有著名的美女都不见踪影:

您可知,在哪个国家,

可寻罗马女神芙罗拉;

希腊哲人阿希比雅达,

和其姊妹黛伊丝;

回音宛转,人声飘荡

越过河流与池塘,

此等惊为天人之佳丽何处觅?

然旧岁之雪又在何方!

……

英雄和美人代表了人的力量和美丽的极致,他们的存在和消逝,从感性上总是更加刺激人们想到死亡。而中世纪的人们一有存在主义问题就会打开《圣经》,寻找这类情感的解释和解决办法。《圣经》上多次提及现实生活的虚妄和死的必然,比如:祢使我的年日窄如手掌;我一生的年数,在祢面前如同无有。各人最稳妥的时候,真是全然虚幻。世人行动实系幻影。他们忙乱,真是枉然;积蓄财宝,不知将来有谁收取。(《诗》39:5-6)

而除了这些讨论之外,《圣经》还常常加上提醒大家记住这些事情的话:因为死是众人的结局,活人也必将这事放在心上。

文章作者

三联生活周刊

发表文章6041篇 获得1个推荐 粉丝47964人

一本杂志和他倡导的生活

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里