从普鲁士蓝到锂离子电池

作者:袁越

2020-07-01·阅读时长6分钟

本文需付费阅读

文章共计3101个字,产生23条评论

如您已购买,请登录

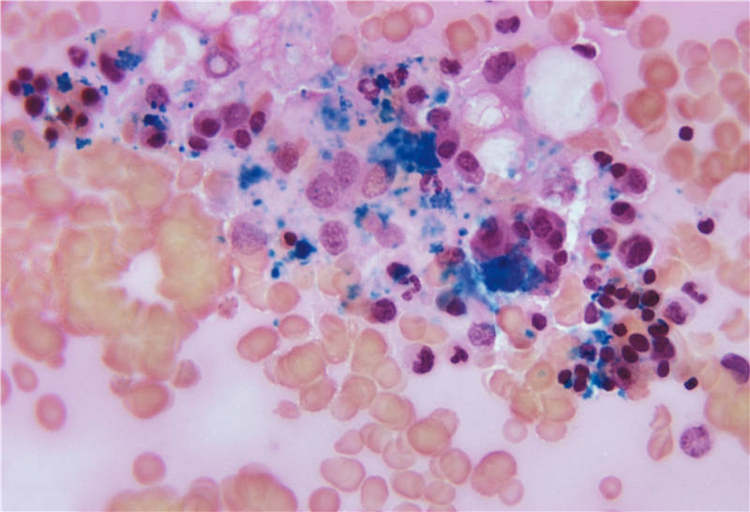

采用普鲁士蓝染色法检测骨髓中的铁含量(显微镜图)

1706年的某一天,一位名叫迪斯巴赫(Diesbach)的德国染坊工人打算制造一点红色染料,但他使用的原料草木灰里不小心混进了一点牛血,结果烧制出一种优质的蓝色染料,这就是大名鼎鼎的普鲁士蓝(Prussian Blue)。

虽然普鲁士蓝是历史学家公认的第一种现代意义上的人工合成染料,但它的发明完全是一个意外,其发明人迪斯巴赫先生是一个没什么文化的普通工人,后人甚至连他的名字都不知道。此后很长一段时间里,科学家们一直不明白这种染料为什么会有如此鲜艳而又持久的颜色。直到1966年,一位名叫马尔文·罗宾(Melvin Robin)的美国化学家终于画出了普鲁士蓝的晶体结构,解释了蓝色的成因,并将研究结果写成论文发表了。

这篇论文被一位名叫皮特·戴伊(Peter Day)的英国化学家看到了,他立刻意识到自己琢磨了好几年的课题终于有了线索。戴伊上一年刚从牛津大学博士毕业,并立即留校任教,主攻方向是固体材料的电子迁移。这在当年可算是一个非常前沿的交叉课题,需要研究者对多个不同的学科领域均有涉猎,而这一点恰好是戴伊的强项。

戴伊于1938年8月20日出生于英国肯特郡(Kent)的一个普通中产阶级家庭,父亲是一家煤气公司的小职员,母亲是一名家庭妇女。他从小就非常聪明,靠一笔奖学金进了牛津大学瓦德汉学院(Wadham College)化学系读书。大学毕业后他又靠一笔奖学金去法国一家材料研究所学习了几个月,那段生活开阔了他的眼界,再加上他本来就是一个性格开朗、好交朋友的人,于是他很快成了学校里的“交际花”,经常组织各种读书会,邀请其他学科的同学分享各自的研究成果。

正是通过和其他专业学者的交流,让他意识到当时整个化学界的局限性。60年代的化学家们基本上都在和液体和气体打交道,因为这两种物质最容易发生各种看得见摸得着的化学反应。固体物质虽然同样属于化学研究的对象,但化学家们却对其敬而远之,将其推给了物理学家。于是那段时期针对固体材料的研究大都局限于其物理性质,比如抗压性、应力性、导电性和磁场强度等等,和化学无关。

文章作者

袁越

发表文章535篇 获得14个推荐 粉丝4207人

《三联生活周刊》资深主笔

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里