《查拉图斯特拉如是说》Ⅰ:尼采生平

作者:姜宇辉

2018-01-15·阅读时长6分钟

One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star.

——Thus Spoke Zarathustra

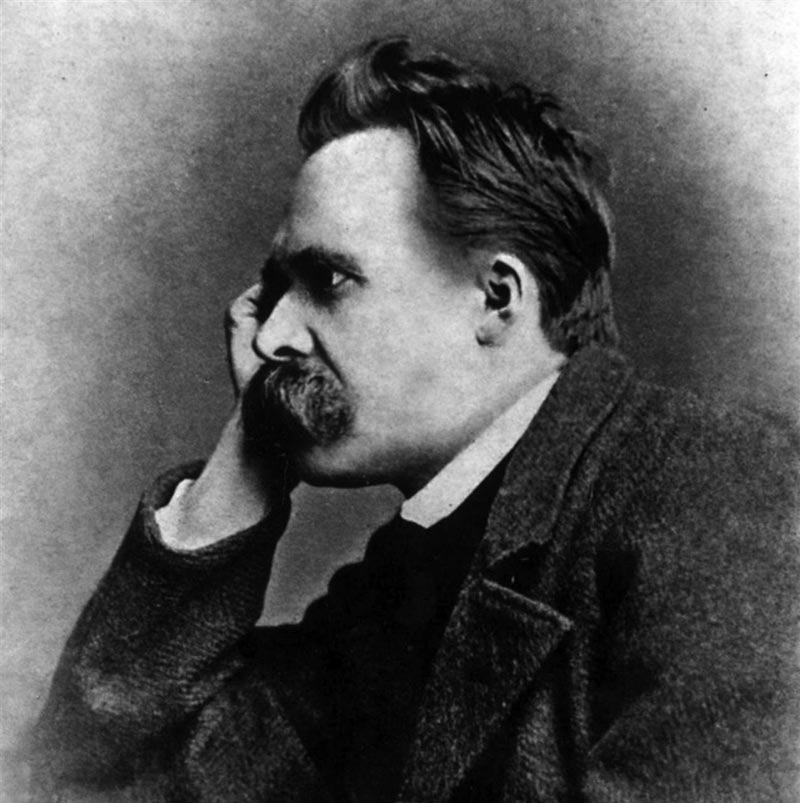

•童 年

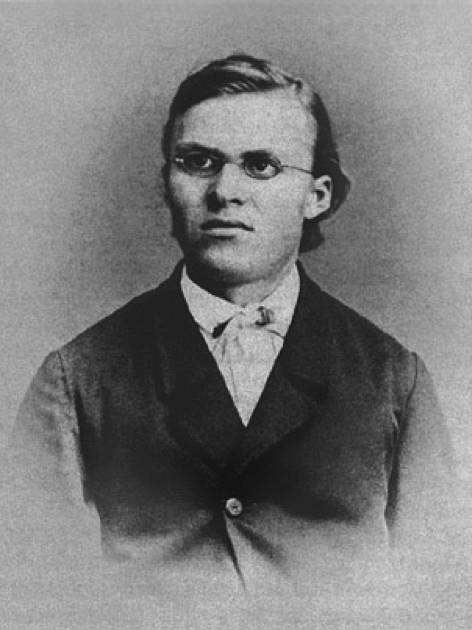

尼采1844年10月25日生于德国东部萨克森州的洛肯镇。

尼采的父亲卡尔是一个温和宽厚的人,他对尼采倾注了自己的全部希望和爱。父亲非常热爱音乐,常常即兴弹奏钢琴,使年幼的尼采受到极大的熏陶,在潜移默化中,尼采也开始爱好起音乐来,而且随着年龄的增长这种兴趣不断浓厚了。

不幸的是,尼采接受父亲的爱总共还不满五年,由于文弱、多病,他父亲在1849年7月死于脑软化症,当时年仅33岁。几个月后,尼采刚满两岁的弟弟约瑟夫又夭折了。

尼采说:“在我早年的生涯里,我已经见过许多悲痛和苦难,所以全然不像孩子那样天真烂漫,无忧无虑。从童年起,我就寻求孤独,喜欢躲在无人打扰的地方。这往往是在大自然的自由殿堂里,我在那里找到了最真实的快乐。一场雷雨时常会给我留下最美好的印象,满天轰鸣的雷声和闪亮的电光更增添了我对上帝的敬畏。”

“一种完全不可思议的清洁本能”,

“一眼就可以看出那些隐秘在许多人性深处看不见的污秽”

—— 《瞧!这个人》

他对诗歌和音乐也情有独钟,并表现出了令人称羡的天赋和才华。14岁那年,他已经有过三次写诗的高峰期。

“我凭吊父亲的坟墓,

哭了许久的时光。

许多凄苦的眼泪,

流下来滴在冢上。

在我尊重的老家里,

我觉得寂寞而伤恸,

因此我常常出去走往阴暗的林中。”

——《回乡》

他最崇拜也最迷恋的音乐家是瓦格纳,他把瓦格纳视为心灵的知音,虽然他最后与瓦格纳的关系因思想观念的分歧而导致决裂,但是瓦格纳的音乐确实使尼采在相当长的一段时间内找到了精神的寄托点。

•求 学

1858年, 尼采以优异的成绩从瑙姆堡学校毕业,同年10月进入了普夫达文科预备学校。这所学校曾培养了不少有名的人物,比如诗人和戏剧作家诺瓦尼斯、哲学家费希特、语言学家和研究莎士比亚的学者施莱格尔等人。

在所有的课程中,他最喜欢希腊课,他常一个人在别人都已入睡的时候,安静地阅读古希腊文献,有时因入迷和过分投入书本,竟然一直读到第二天拂晓时分。古希腊的柏拉图、苏格拉底、亚里士多德、阿那克里翁等人的思想和作品,如一阵春风吹进他的心田。

1862年4月,尼采发表了他的第一篇哲学短论《命运和历史》。在这本书中,尼采对上帝的存在、灵魂不朽、《圣经》的权威、神灵的教义等内容都表达了初步的怀疑。

•教授生涯

1869年2月,仅24岁的尼采带着博士学位,正式开始了在巴塞尔大学的执教生涯。来到这个人才荟萃的大学后, 尼采就发表了一篇题为《荷马与古典语言学》的演讲。

那天,在巴塞尔大学博物馆的主厅里,挤满了人群,人们都想看看这位年轻教授的真实水平。而对着众多的专家和学者,尼采毫无怯意,他侃侃而谈。

然而他后来却说:“我生活在一片孤独的灰云里,特别是在聚会的时候,我无法拒绝人情应酬的压力,不得已在会场上和形形色色的手拉在一起。在这样的聚会里, 我总是听到吵吵嚷嚷的声音,而找不到自己的知音,在这地球上,怎能叫我忍受这个大染缸。这种庸俗化的空气,扰乱我的神经。而所有身边的相识, 竟没人体察到我的感觉。这些人呼我为‘教授’, 他们自己也被这头衔冲昏了,他们认为我是太阳底下最快乐的人。”

•与瓦格纳的结识与决裂

“从德意志精神的酒神本性中涌现了一个和苏格拉底的教化格格不入的力,自 巴赫到贝多芬,自贝多芬到瓦格纳,这个力在盘旋着,好似太阳永远在大宇宙中运行一般。”

—— 《悲剧的诞生》

1868年11月8日, 对尼采来说是他生命历程中极为重要的一天。在朋友的介绍下,他会见了瓦格纳。那时瓦格纳因为怕被世俗烦事打搅过多,正隐居在他的姐姐家中。两位天才相遇后,进行了长久的热烈的交谈,他们谈的最多的是他们共同喜爱的叔本华哲学。

1872年4月,瓦格纳夫妇也离开了特里普森,他们来到拜路特,在那儿建立了一座规模宏大的国家歌剧院。

瓦格纳开始热心于自己的音乐会演工作, 与尼采的交往比过去少多了。尼采每次来见瓦格纳,他都大谈特谈自己的会演工作,吹嘘自己是如何的了不起,他对尼采试图与他讨论的哲学问题毫无兴趣,这使自尊心极强的尼采深感压抑。

这个时期瓦格纳的歌剧几乎成了人类心灵的软化剂, 皇帝以及悠闲富裕的人们都成了瓦格纳迷,簇拥在瓦格纳周围为他欢呼,那些铺张的场面,庸俗的捧场,让尼采失望至极。在瓦格纳音乐的庆祝大会上,尼采带着黯淡的微笑含着泪对妹妹说: “啊!伊莉莎白,原来这就是拜路特!”

他后来写道:“在我一生中最大的事就是恢复健康,而瓦格纳是我唯一的病痛。”

•黑暗与曙光

1879年,是尼采一生中最痛苦的一年。这一年的春天,尼采那幼年时就经常犯的头痛病又开始无情地向他猛袭过来。有时,一次剧烈的头痛可以让尼采十天不得安宁。在头痛的时候,尼采的胃病也开始发作。

“在我36岁时,我的生命力达到了最低点——我仍然活着,但我看不到3步以外的地方,那时候——1879年,我辞去了巴塞尔大学的教授职务。”

1879年6月,尼采到达了海拔1800米的圣马利兹山区,这里人烟稀少,空气新鲜,尼采感到了一种从所未有的清静。在这里他几乎中断了与外界的一切联系,过着形同隐居的生活。

后来,他又到了风光更加美丽的水城——威尼斯休养。“我也许会在这儿度过夏天,这里的房屋宽敞、宁静,我睡眠非常好,我还可以尽情地享受清新的海风。”尼采说。

•旷世之作

1882年冬天对尼采来说是一段并不愉快的日子。

这一年的圣诞节,尼采独自一人在意大利的拉帕洛度过,身边没有一个亲人,也没有一个朋友。然而正是在这最孤独凄凉的日子,尼采开始准备写作一部伟大的著作《查拉图斯特拉如是说》。

他说:“我自诩,通过《查拉图斯特拉如是说》这本书,我已经把德国语言带到了她的最高境界。德国文学在路德与歌德之后,必须迈出第三大步了。亲爱的朋友请告诉我,以前是否曾有过集力量、活力与音韵之美于一体的这样的佳作。”

他说:“只要了解这本书的六个句子,就可以出类拔萃了,其高扬之处,远非一般的‘现代人’所能达到。有了这种距离之感,我怎能希望这般‘现代人’来读我的书呢?”

“在我这爱生命者看来,我觉得蝴蝶、肥皂泡和一切在人间的与它们的相似之物,最了解幸福。

当查拉图斯特拉看见这些轻狂、美丽而好动的小灵魂,他便要流泪并歌唱起来。

我只能信仰一个会跳舞的神。”

——《查拉图斯特拉如是说》卷一 ·“诵读与写作”

•曲 终

1889年1月3日的早晨,尼采正在街上漫步,这时他看见一个马车夫正在残暴地抽打他的牲口,这个精神脆弱的哲学家就开始又哭又喊起来,他扑上前去,抱住马的脖子,结果重重地摔倒在地上,房东费诺发现他后,把他送回房间,尼 采在沙发上昏睡了两天两夜,醒来时,尼采开始出现神经错乱的症状,他不再是原来的他了。

发疯后的尼采,经常在街上徘徊,他会突然拥抱和亲吻街上的任何一个行人,并且对着路人大喊:“我是神,打扮成这样!”

不久,尼采走完了他56岁的生命历程,埋在了故乡洛肯镇父母亲的墓旁。在他出殡时,有人在挽联上写着:“你的名字在后人心中是神圣的。”

生前他曾说:“我很怕将来有一天有人称我为神圣的,你可猜得到为何我要在死前拿出这本书,就是为了要防止别人对我的恶作剧,我不希望成为神圣的人,甚至于宁可死后做个怪物——也许我就是一个怪物。”

| 姜宇辉说——

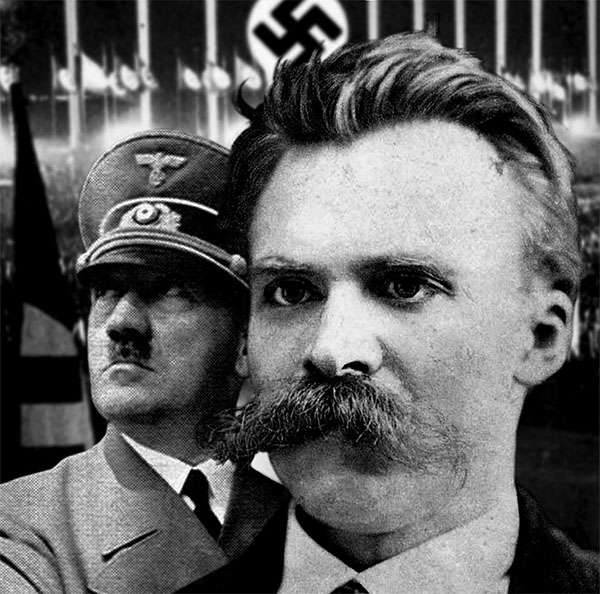

尼采从本质上来说不能说是一个纳粹主义者,甚至在他的思想深处,他是反对纳粹这种集权和暴政的。

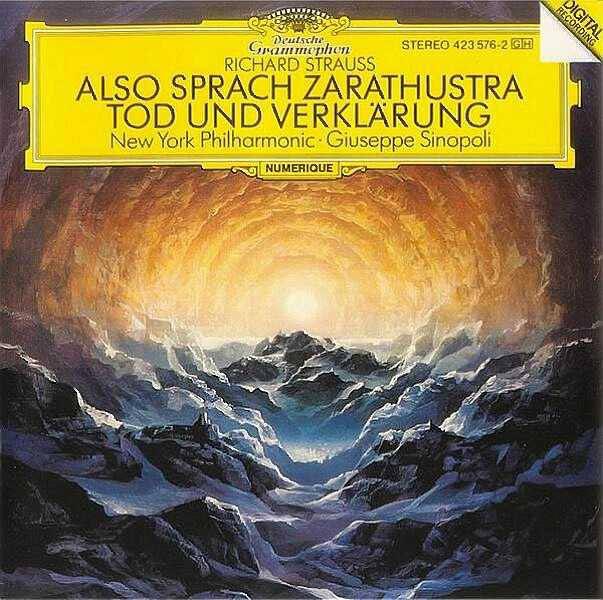

在尼采的哲学里,音乐性非常重要。在他的文本、思想中经常能感受到一种音乐的韵律、情调,甚至音乐所追求的那种境界。

尼采从古希腊的悲剧里找到了一种重新唤醒沉睡的欧洲灵魂的契机,这在他早年求学的时候就已经诞生。

尼采是一个忧郁的诗人,带着那种生命的沧桑和苦痛,达到一种超然的冷静的思索。

尼采与叔本华非常相似,尼采的核心概念是“will to power”——强力意志,叔本华是“will to live”——求生意志。意志、欲望在他们的思想里都是初始的问题。

在尼采的生命里,他对权威的质疑非常彻底。一旦一个人——像瓦格纳——原来尼采这么崇拜,但是后来一旦被捧成一个偶像,他也认为这是对思想、文明的一种束缚。

文章作者

姜宇辉

发表文章570篇 获得142个推荐 粉丝6717人

根茎浪游人,跨界思想者。华东师范大学哲学系教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里