回首向来萧瑟处——顾圣婴先生80冥诞祭

作者:爱乐

2017-09-18·阅读时长10分钟

文 / 曹利群

记得她走路的样子,她惹人爱的风度,她鲜活的面部表情……

1967年1月下旬,北京奇冷,地冻天寒,是年我未满14岁。前一年夏天在中央音乐学院附小毕业后,跟着院部的大学生裹进了文革的浪潮。我们年纪小,做不了其他的事情,便被安排刻蜡板,印小报,散传单,戏用老电影《铁道卫士》里的台词说,就是“贴标语,造谣言”。一月初和高年级同学一起进入文化部夺权,是反对前一次“11.9假夺权”反夺权。当时的文化部代部长是“短命部长”肖望东(任上不足一年便被打倒)。 真假夺权,我等小孩子混事不知,只记得当时在文化部住了一段时间,负责给造反派头头们打开水,做杂务。写此文时,上网居然查到一张当年《关于11.9文化部假夺权的联合声明》的传单,传单底下是有关部委和北京市文艺大专院校各个造反派的署名,其中就有当时我所在的“中央音乐学院毛泽东思想战斗团”的字样。传单署名日期是:1967年1月26日。

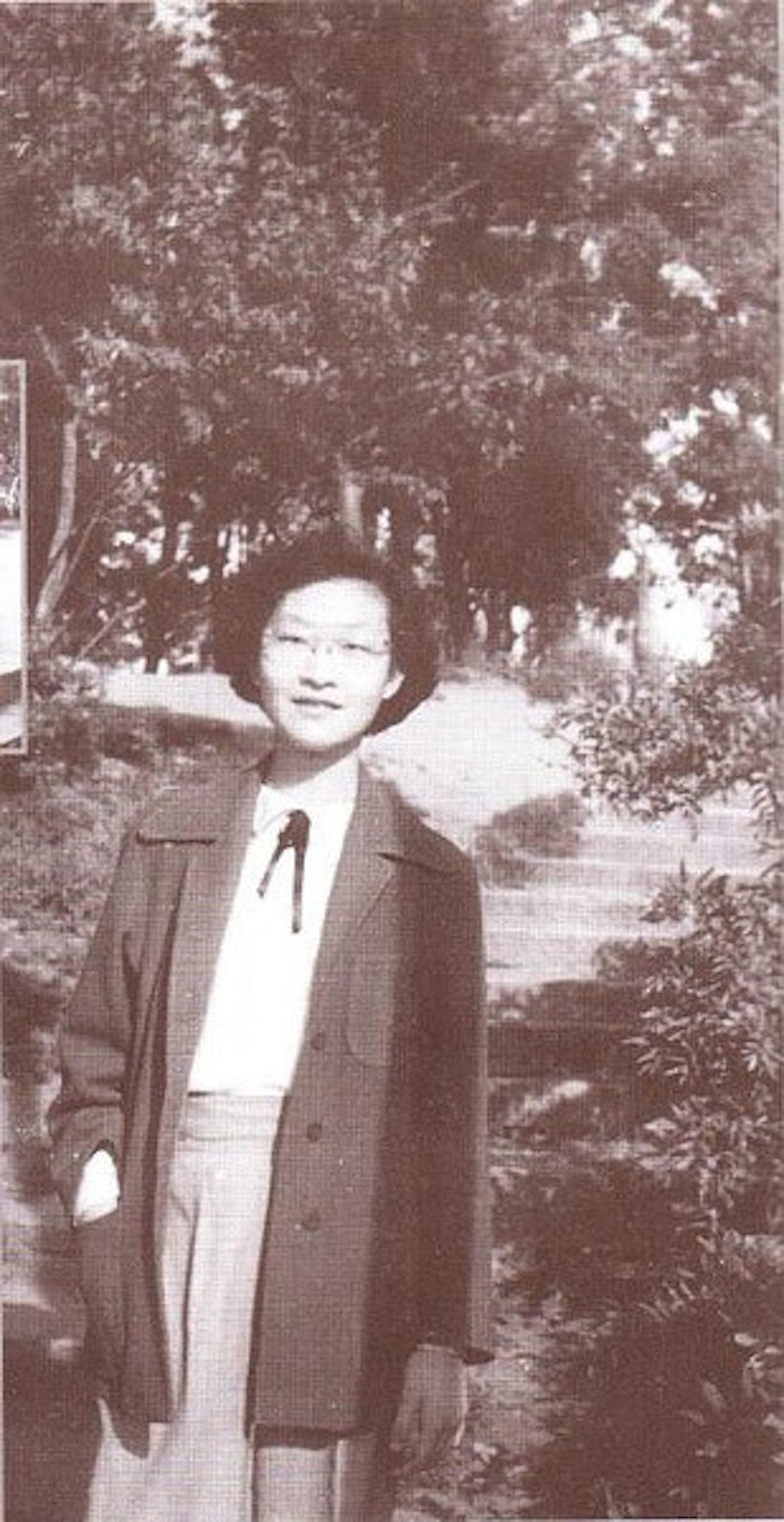

1月26日,一个敏感的日子。据钢琴家殷承宗回忆说,1967年初,顾圣婴返回上海前一日,俩人在中央音乐学院殷承宗的宿舍促膝长谈了整整一天。谈到《南方来信》《纺织女工》等越南文学作品的音乐创作。“记得那天特别寒冷,零下20度,我们在厨房里开煤气取暖,但我们谈得很热烈,并且充满信心。她离去时,我把全套下乡用的棉衣棉裤都让她穿戴走了。这是我们的诀别,她回去不到一个星期就不幸去世了。”(见《中国钢琴诗人顾圣婴》)顾圣婴之死是在1967年的1月31日夜至2月1日凌晨,按殷承宗“她回去不到一个星期”就去世的时间倒推,1月25日、26日这两天,顾圣婴会有一天在北京。那时我时不时要从朝内大街的文化部回中央音乐学院取东西,在那个寒凝大地的日子,应该和顾圣婴同在过一个时空。后来听班级辅导员孙兆申(著名圆号演奏家)闲聊时说起,上海音乐界的批判斗争比北京恐怖,甚至有人自杀。(钢琴系主任李翠贞,上海南汇人。文革中遭受极大污辱,红卫兵强迫她趴在地上用墨水涂黑脸。李翠贞不堪屈辱,穿上最漂亮的衣服,精心化了妆,然后才拧开煤气。毅然选择了高贵的方式来结束自己的生命。)我也是从老孙那里得知了顾圣婴的名字,还有她鲜为人知的故事。

2017年1月31日,顾圣婴冤死50周年,而7月2日,则是她冥诞80周年的忌日。50年来,除了1979年1月4日上午在漕溪路210号上海龙华革命公墓大厅举行的“顾圣婴同志骨灰安放仪式”暨平反昭雪、恢复名誉的追悼会之外,此后的很多年里,少有关于她的纪念或追思活动。一个载入史册的艺术家,20世纪了不起的钢琴家就这样无声无息淡出了公众的视野。早年一个家住北新桥的朋友说,上世纪80年代初,他在住家附近还看到有“顾圣婴琴行”的字样。年代久逝且城市变迁,事情的细节已无可考。后来有了刘诗昆钢琴艺术中心和鲍蕙荞钢琴城,文革结束了演奏生涯,他(她)们转而从事钢琴教育工作。而殷承宗至今奋斗在演奏第一线,让人钦佩。到2001年,周广仁先生主编了《中国钢琴诗人顾圣婴》,图文并茂,外加两张顾圣婴钢琴录音唱片,由上海音乐出版社印制了5000册。意外的是,10年过后,出版社竟然还有存书。坊间其他的悼念文字亦属寥寥。至2010年夏,《读书》第6期刊载了赵越胜的《若有人兮山之阿》(上),不久又刊出了下篇。此文让我心恸,随即开始了我对顾圣婴往事的追踪。2009年后的几年,刚好我在上海工作,于是才有了和庄加逊一同去兴国路258号蔡荣增家(原来顾圣婴父亲顾高地的家)的寻访,之后联名写下那篇《被背叛的遗嘱》。有关文章的登载曾问及多家报章杂志,终因各种原因搁浅。直到当年10月29日,在《中国新闻周刊》第40期,以《顾圣婴:被遗忘在历史尘埃里的钢琴诗人》为题做了部分刊载。

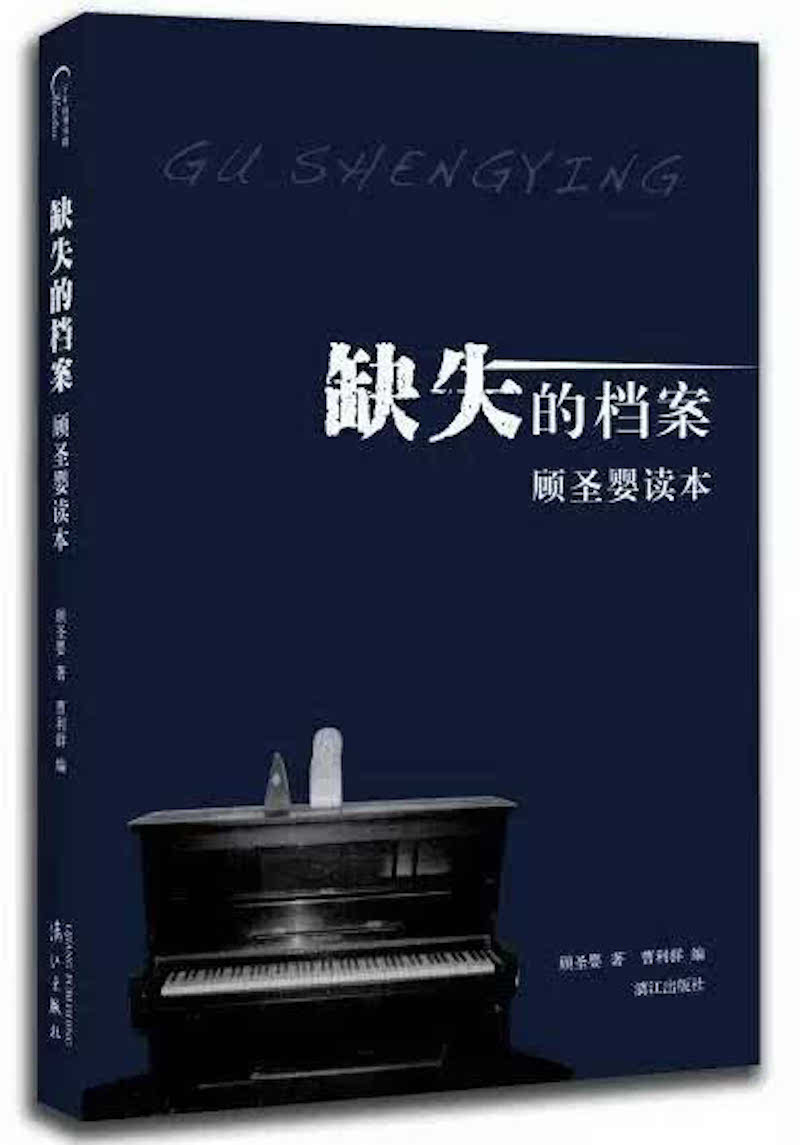

伊朗导演阿巴斯把人的一生分为“出生的壮丽日子,死亡的痛苦日子,之间的一些日子”甚为简明。关于顾圣婴“出生的壮丽日子”,她少儿的聪慧,年轻的才华、教养和成就,亲友们多有评价,国际上也早有定评。对于她“死亡的痛苦日子”的分析,《若有人兮山之阿》和《被背叛的遗嘱》两文中已有较详细阐释。在为漓江出版社编纂《缺失的档案》一书时,想到更多的是介乎她“生死之间的那些日子”。

回望上个世纪60年代初,随着在国际上拿奖牌日子日渐远遁,苏联专家的离开,巅峰时期的顾圣婴开始在上海、北京、天津和广州举行不定期的音乐会。个人状态尚好,观众口碑亦佳。在上交,有幸在资料少得可怜的档案里,见到了顾圣婴演奏会的零星报道。几篇发黄的剪报,北京和上海两地的报纸。报道文字非常有限,一般是200字左右的豆腐块文章。所有的报道加起来不过七八篇的样子,对顾圣婴这样有国际影响的钢琴家的报道尚如此,艺术家的地位由此可见一斑。1963年3月13日文汇这样预告,“上海交响乐团青年女钢琴家顾圣婴17、18日将在上海音乐厅举办两场钢琴独奏会,由该团女钢琴家顾圣婴担任独奏。”后面附有几行曲目简介:上半场《鱼美人》《思凡》,下半场是李斯特的《匈牙利狂想曲》第十二首、《梅菲斯特圆舞曲》等。1962年夏天,顾圣婴在北京天津巡回演出也有少量报道,《文汇报》《北京日报》《北京晚报》各一篇。对她的简历、获奖情况包括演出风格,尚有稍微具体的说明。6月7日的天津日报报道说,顾圣婴“掌握了熟练的演奏技巧。她的演奏特点是感情真挚和富有诗意,风格具有细腻抒情的特色。”“感情真挚”“富有诗意”“细腻抒情”,即便从今天的观点来看,这样的评论亦属精准。曲目方面,北京音乐厅增加了贝多芬的《“月光”奏鸣曲》、肖邦的《b小调奏鸣曲》。在顾圣婴的日记中,还见到一些报纸未见的轶事。比如1962年6月10日在天津音乐厅的演出,返场曲目中有很少见到的俄罗斯作曲家斯克里亚宾的,而且两天里的演奏都差点出错,好在有惊无险。北京的报纸还提到顾圣婴将和中央乐团的星期音乐会合作钢琴协奏曲,曲目包括拉赫玛尼诺夫和圣-桑的第二钢琴协奏曲。“这些曲目将在中央乐团的第119(6月23日)和120(6月24日)期星期音乐会上与首都观众见面。”她同宿舍的好友蔡馥如回忆说,顾圣婴与中央乐团交响乐队合作的肖邦《第二钢琴协奏曲》轰动了北京。上个世纪60年代初期,中央乐团还有例行的星期音乐会,这也从侧面反映了当时的音乐生活尚属正常。

进入1964年下半年之后,文艺界风声渐紧。顾圣婴演奏会的曲目也悄然改变。她所擅长的肖邦、李斯特和德彪西的作品越来越少,中国曲目开始出现在节目单上。贺绿汀的《晚会》《牧童短笛》、丁善德的《新疆舞曲》、储望华的《翻身的日子》、孙以强的《引水到田心欢喜》《谷粒飞舞》成为了主角。当时我在中央音乐学院的礼堂听过青年钢琴家刘诗昆演奏过《翻身的日子》,他那一米九的个子,强大的力度,几乎可以把钢琴掀翻。顾圣婴那样瘦小的身躯、温润的触键如何面对这样的“翻身”,更不知她的肖邦之魂如何在《谷粒飞舞》中安放。记得孙兆申跟我说过,当年在中央音乐学院不时看到过顾圣婴走路的姿势,她有意挺直了身板,像男孩子一样器宇轩昂地走路。人们越是说她的钢琴有温婉之声,她越是要找到自己内在的刚强。日记书信里也表示,要像刘诗昆他们学习。不知不觉中日子已然改变,曲目已然改变,连性格也跟过去不一样。如今读顾圣婴的日记书信,感觉到这些变化完全是有意为之,并无外力的胁迫。到了1965年,也就是所谓“四清”进入高潮的那一年,除了音乐厅之外,演出场所已然扩大到文化公园甚至是基层工厂,国营第一棉纺织厂、上海电缆厂、上海重型机械厂、上海乐器厂等工厂的礼堂,都成了顾圣婴演出的地方。肖邦、舒曼、李斯特更不见身影,曲目已经换成了民族化的升级版,清一色的革命曲目跃然登场:《唱之山歌给党听》《接过雷锋的枪》《解放区的天》《高举革命大旗》《全世界无产者联合起来》。回望历史,1953年初登舞台,那个穿着白色绸衬衣和藏青色呢裙子的16岁少女竟然完全不见。

莫扎特《d小调钢琴协奏曲》,长长的引子过后,那“悠扬清脆的琴声便响了起来,长长的一大段独奏,演奏得那么娴熟,音色那么和谐,感情那么自然……一个女孩子,琴弹得这样明澈丰满……第三乐章演奏得那么热情奔放,几乎有贝多芬作品那样的气势。”(李嘉禄语)她的激情、诗意,绝好的音乐感、充满灵秀的气质、一双匀称柔韧且机能极好的双手今安在? 在她那一段的日记中,呈现的分明是一个体能透支的顾圣婴,在正式演出和下乡下厂之间疲于奔命,“因着留团人员演出之需,把我拉去。整个一天人很累”,“从车间里抓出来,参加晚上为陈总举行的晚会”(领导的堂会?),“临时任务,恢复尚快,唯体力不足”,“很久没练琴,手指发软,而且精神体力均差”。虽然如此劳累,她还一门心思想着演出的效果和不同的针对性,“能够纯粹的为工人同志演出,没有学生、职员在内,这样实验就可更确切”。而在国外,演奏家很少有针对观众调整曲目的问题,都是观众根据自己的喜好选择演奏家。从国际到国内,从普通市民、学生到劳动者,顾圣婴做着各种实验,在调整曲目的同时也竭力调整着自己的内心。甚至表示要“努力革命化,彻底革命化,做一个真正的革命者,一个共产主义战士,一个共产党员”。(见1964年7月10日,日记)即使是从今天的角度来分析,感觉她的表态都是真诚的,这才越发让人困惑:那个和俄罗斯老师如琢如磨的学生,那个当年在国际舞台上风姿绰约的钢琴家,那个勤奋有加的钢琴天才,如何会热衷改变演奏曲目,加倍进行自我改造,向着思想革命化的路上迅跑?没有其他道理讲得通,唯一的原因恐怕是要尽早卸掉那个政治原罪的包袱(1955年,父亲顾高地因所谓历史问题被判刑20年),年复一年,这块沉重的精神大石压得她喘不过气来。在一个精神龌龊的粪坑里,自如的只有蛆虫,而洁身自好的生命只能挣扎着左右奔突,极力不让自己遭遇灭顶之灾。如今看来,过于残酷的周遭环境造成了顾圣婴人性的反常或反常的人性,在一切以“革命化”看齐的年代里,所有的人都被一个标准衡量,人不知不觉就压抑了自己,扭曲了自我。就在身心俱疲的顾圣婴自觉即将脱胎换骨之时,甚至都有人动员她写入党志愿书了,1966年那场突如其来的风暴将她所有的努力化为泡影,一夜之间从山巅坠入深谷,厄运把中国最优秀的钢琴家送上了有去无归的绝路。

对于顾圣婴来说,出生、死亡和“之间”的日子早已成为过往。你煎熬我,痛苦渗出,你腌臜我,终无洗脱。人世凉薄,莫知我哀。悠悠苍天,此何人哉?“在暴风雨最猛烈的时候,惊恐的水手抛弃了他们船上的货,把船搁浅在沙滩”,彼时的同道纷纷舍筏登岸,暂做保全。待到风浪过后,顾圣婴曾经的同伴也都风华不在,而那些顾圣婴事件的当事人,在生死之外的日子里虽有机会自我救赎,却蜷缩在角落里装聋作哑。朱学勤在《我们需要一场灵魂拷问》里写道,“我们生活在一个有罪恶,却无罪恶意识;有悲剧,却没有悲剧意识的时代。”“在这片乐感文化而不是罪恶文化的土壤上,只有野草般的‘控诉’在疯长,却不见有‘忏悔的黑玫瑰’在开放。”一直以来,顾圣婴自杀事件的参与者从不公开出来忏悔、谢罪,哪怕只是说明事实。他们宁可背负骂名,宁可灵魂得不到饶恕也三缄其口。他们或许认为,处在当时特殊的历史时期,自己“被灌输了种种口号,被仪式和游行冲昏头脑,人们告诉我们,唯一的正义是我们人民的进步,唯一的事实是领袖的指示”。(莱维:《被淹没的和被拯救的》)于是在心理上,他们理所当然地可以把责任推给社会。为了逃避有罪记忆,“有人故意说谎,冷静地编造事实,但多数人则拔锚起航,暂时或永久地远离真实的记忆,为自己编造一个方便的事实。”(同上书)对他们而言,过去成了一种负担。退而言之,也许他们根本不认为自己有什么过错。当初跳出来打顾圣婴耳光的“壮汉”,曾经是乐队弦乐声部的演奏员(兄弟俩都是),因为其中一人已经故去,家里人也不愿意旧事重提。归根到底是不光彩的事情。凡此种种。也许还有其他的人知道更多真相,希望他们能够坦然面对内心,面对历史,尽早说清事实真相。哪怕是作为口述实录的见证保留下来,也是面对历史的良知。不要让后来者站在模糊的历史面前茫然无措。

结束本文时刚巧听到一个真实的故事。一个上海的朋友小的时候,总见家门后垃圾站有个戴眼镜的男人拿着根棍子翻垃圾,每天从早翻到晚,大家都说他是疯子。长大以后一次无意间和家人聊起此事,他姐姐告诉他说那个人是个钢琴家,文革时被造反派切掉了两手的小指扔到了那个垃圾桶,钢琴家从此就疯了,一直到死,每天都想找回被切掉的手指。听了这个令人发指的事不禁要问,谁有权力代表那些被施虐者被施暴者去宽恕那些施虐者施暴者?尽管巴金的《随想录》没有责问历史和整个社会,不时还为自己的行为或内心感到羞愧。他说历史不需要再去揭伤疤,不需要再现当年的苦难和疯狂甚至口诛笔伐。对这个说法我是持保留态度的,忏悔和反思并不意味着要以眼还眼以牙还牙,而是要还历史以本来面目。苏珊•桑塔格说,作家的首要职责,不是发表意见,而是讲出真相,拒绝成为谎言和假话的同谋。记录大屠杀的作者莱维说,我们乃在他人的脸上看到自己的责任。这话说到我心里,很多时候,文学的责任或者说文字的责任,就是要在面目尚且不清晰的历史中努力刻写一个本来的样貌。但愿那些不安的魂灵不会就这样消失在历史的迷雾中。愿更多的人奔走呐喊,同时等待着远方迷蒙的天色渐次清朗。

八十冥诞,先生远行,拉杂几行,泣血叩祭。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得16个推荐 粉丝18300人

三联书店《爱乐》杂志

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里