从0到1——《竞相灭绝》观感

作者:南海小筑

2018-07-05·阅读时长5分钟

纪录片《竞相灭绝》是继《海豚湾》之后,导演路易·西霍尤斯的另一部作品,全景式地展示了地球的生态环境。该作品片尾曲《Manta Ray》(以海洋鱼类——蝠鲼为名)曾获得2016年奥斯卡最佳原创歌曲提名奖(嗯,就是小李陪跑22年终于拿下奥斯卡影帝的那届)。

该片除了延续前作手法,通过卧底采访曝光濒危物种捕杀产业链外,导演将更多的笔墨放到了科教和启示上,缓缓展开一幅美轮美奂地球生态卷轴的同时,也给观众们留下了对人与自然关系的思考题。

源起:声学实验室里消失的声

康奈尔生物声学实验室,有世界最大的动物声音资料库,从1930年起资料一直在被收集,从地球上最大的动物,到地球上最小的昆虫。片中播放了一段考艾岛上雄性吸蜜鸟的歌声,这段录音来自这个物种的最后一只雄鸟,直到最后,它的声音也消失了,许多被录过音的物种现在都已经灭绝。“整个世界都在发出歌声,可我们已不再倾听。”

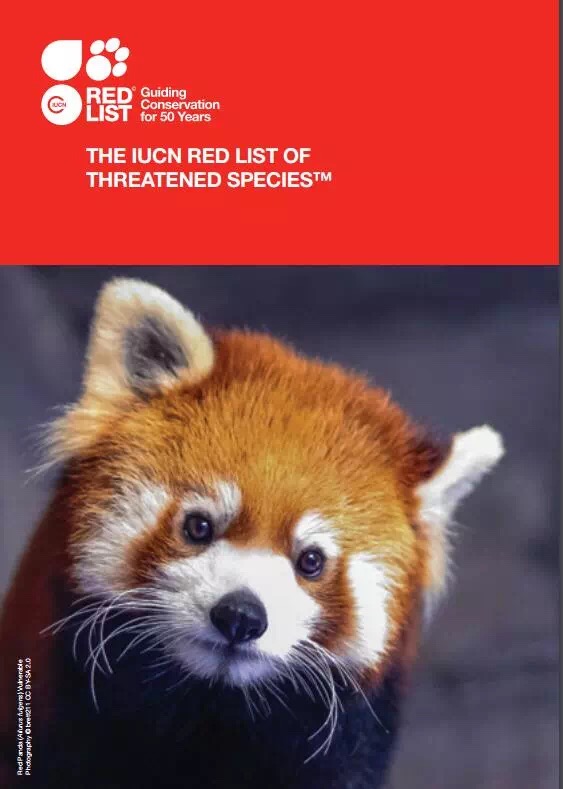

“物种灭绝”,这词听上去离我们的城市生活比较遥远,但下面的数字或许会勾起一些我们脑海中儿时的记忆画面。通过世界自然保护联盟的官网,可以查到一份《世界自然保护联盟濒危物种红色名录(IUCN Red List of Threatened Species或称 IUCN红色名录)》,该名录于1964年开始编制,是全球动物、植物和真菌类物种保护现状最全面、最权威的名录。据2015年统计显示,该名录收录了超过77,300多个物种,其中超过23,000个物种面临灭绝风险,包括63%的苏铁植物(曾与恐龙同时期,被地质学家誉为“植物活化石”)、41%的两栖动物、33%的造礁珊瑚、34%的松柏、25%的哺乳动物和13%的鸟类。预期到2020年,IUCN濒危物种红色名录预期将收录至少160,000个物种。[1]可见,物种灭绝的速度如片中所述并未放缓。

如果将46亿年的地球历史比作一个24小时的时钟表,那么它可能是这样子的:

如果将46亿年的地球历史比作一个24小时的时钟表,那么它可能是这样子的:

14:00 以后才有具备代谢能力的低级生物;

19:30 才出现了海洋无脊椎动物;

21:45 出现了爬行动物;

22:30 终于有了哺乳类和鸟类;

23:40 诞生了灵长类动物;

23:59 人类姗姗来迟。

人类时代发展仅相当于零点前的几秒。而现在我们所处的时代将成为继奥陶纪、泥盆纪、二叠纪、三叠纪—侏罗纪、白垩纪—第三纪等五个纪元后的第六个新纪元,叫做“人类纪”,即人类的影响正被印记在未来的化石上的时代,人类已经成为影响全球地形和地球进化的地质力量。

矛与盾:不容忽视的反差

(1)影视印象与现实处境

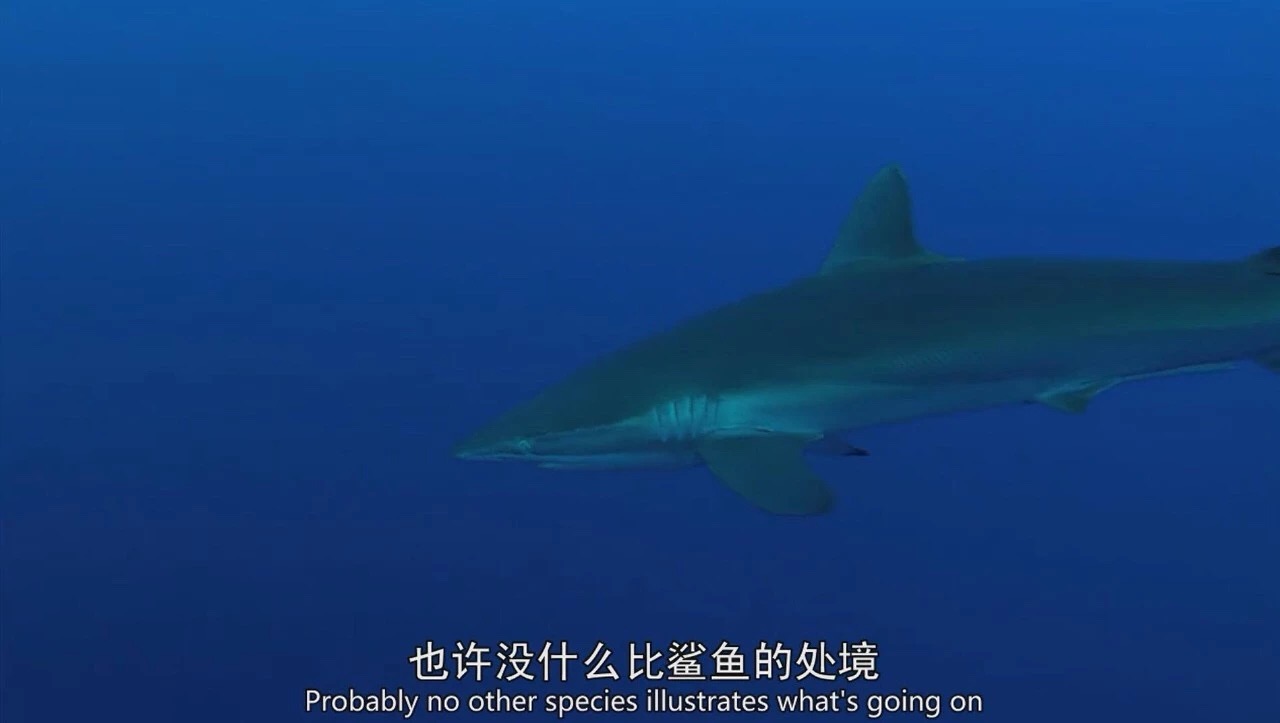

在“鲨鱼取其翅”的跨国产业链片段中,据估计每天有25万条鲨鱼因鱼翅贸易被捕获,“比恐龙诞生得早,躲过了四次大灭绝事件,而仅仅在我们活着的这一代,我们就让鲨鱼灭亡了近九成”。现实中鲨鱼的处境与我们从《大白鲨》等影视作品中看到的那只被人为渲染成生性凶猛、嗜血的人造鲨鱼形象形成强烈反差。

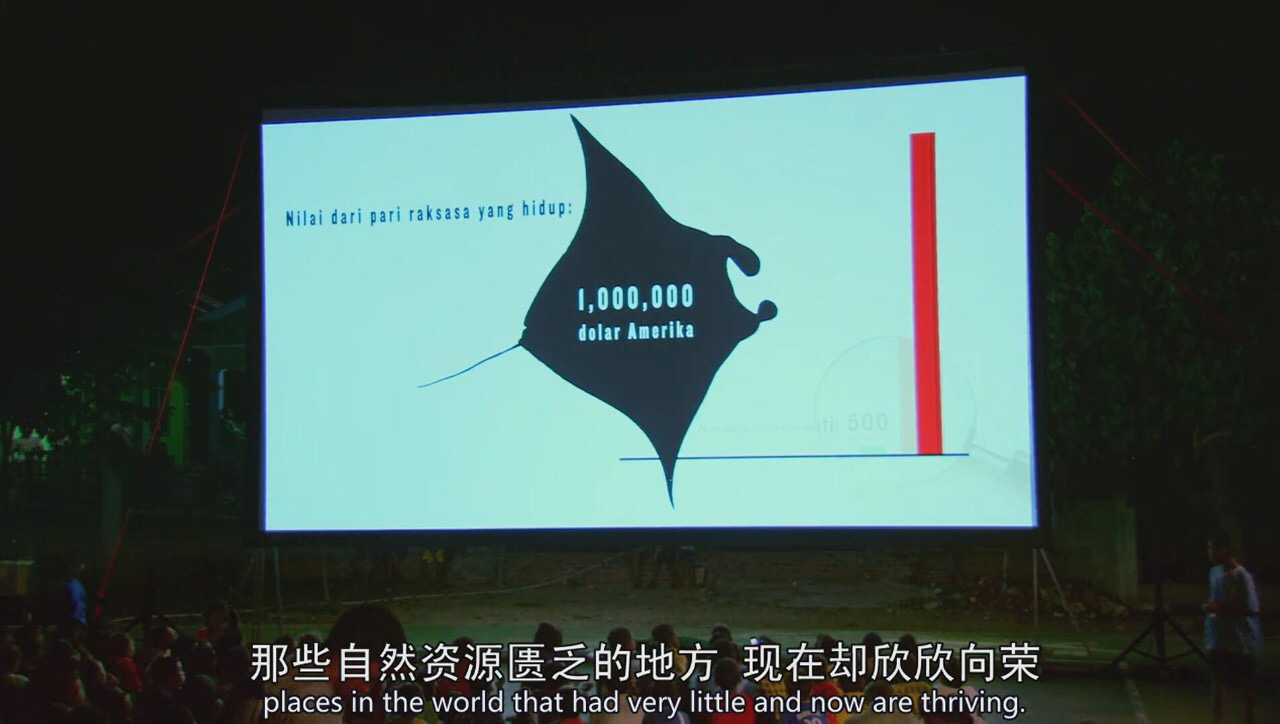

(2)环保活动与生计维系

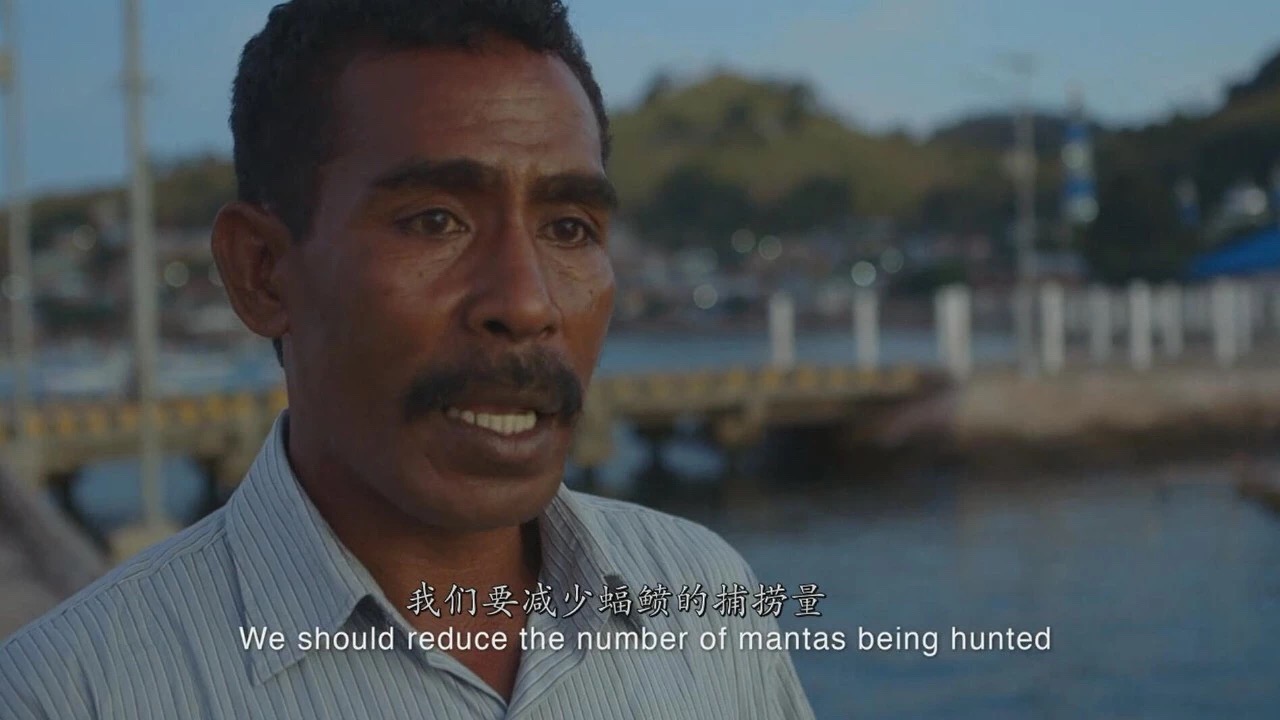

在“蝠鲼取其鳃”的跨国产业链片段中,村民的两段话语透露了形成环保与生计对立的根源和村民们的隐忧,“要是你们来搞环保活动,镇上希望你们能提供别的出路,捕捞蝠鲼是我们主要收入来源,村民靠这种营生给孩子交学费”、“恐怕不会再有蝠鲼了,我们要减少蝠鲼的捕捞量,我们的后代才能知道蝠鲼长啥样。”

(3)选择性的快速淘汰法则与易被忽略的重要物种

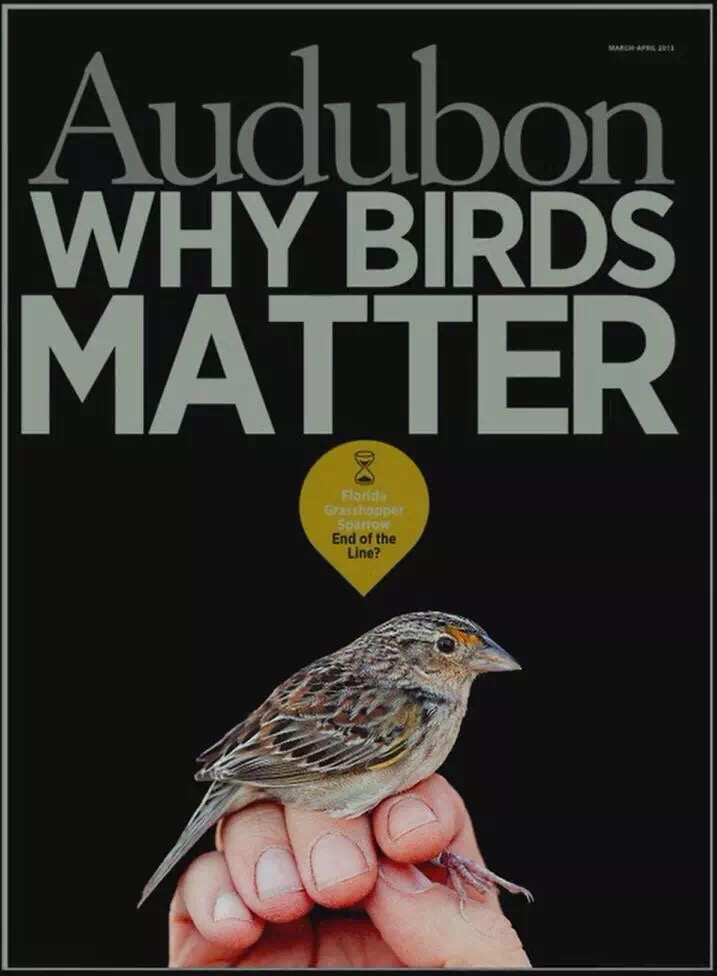

“‘分期淘汰’是动物园管理员挂在嘴边的专业术语,当某个物种不能在笼中存活时,他们就考虑把这种生物淘汰,就像一种选择性的快速灭绝。你绝对不会淘汰大象、熊猫或者犀牛,不过如果它只是只棕色的小鸟呢?”我们常常关注那些特征鲜明、名声响亮的动物,但当其他同样值得繁衍下去的物种濒临灭绝时,我们却很难对它们投以足够的关注。

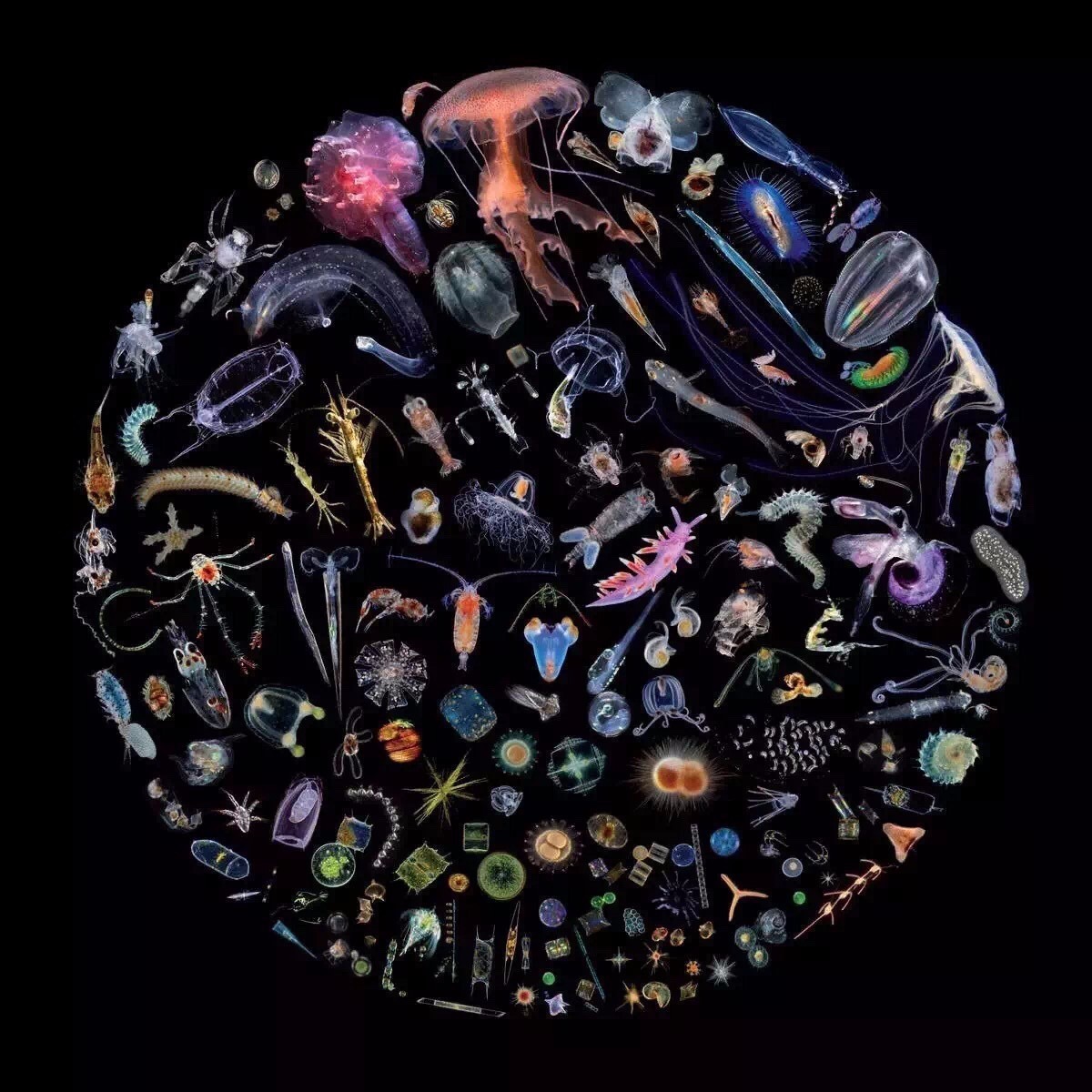

值得注意的是,生物链是通过物种间相互制约达到动态平衡的精密链条,当其中的一个物种消失时,它所处的整条生物链的各个环节间会传递影响,而这些往往会被忽略。如当生物链顶层的鲨鱼被过度捕杀等,处于生物链低一层的鱼类数量会失控,从而使再低一层的海藻数量失控,再到下一层的浮游生物数量失控。而海水酸化,海洋垃圾、石油污染等具有强扩散性、往往不可逆的大规模污染则会同时对生物链的各个环节产生重创。转基因、克隆技术产生的物种是否能替代原生物种或已灭绝的物种在原生物链中的地位也仍是未知数。

(4)环保也是自保

“所有的物种都是相互依存而生的,没有任何一个个体可以永恒的独立存在。我们总是认为,会有别人做些什么,来改变这一切,来拯救这些物种。但是事实经常是相反的,它们就在我们的等待中永远消失了。”

我们能看到多远的过去,就能看到多远的未来。每一个物种都是一部活着的历史,我们从它们身上获得的灵感、创意,对它们的研究都还非常有限,而这些活着的历史正一段又一段地被从地球上抹去,如那位村民所说,失去了物种多样性,我们的后代还能看到多远的未来?

出路:换一个视角,从零开始

对于改善之路,也是此片的高潮。该片提出了换一个视角从零开始的思路:

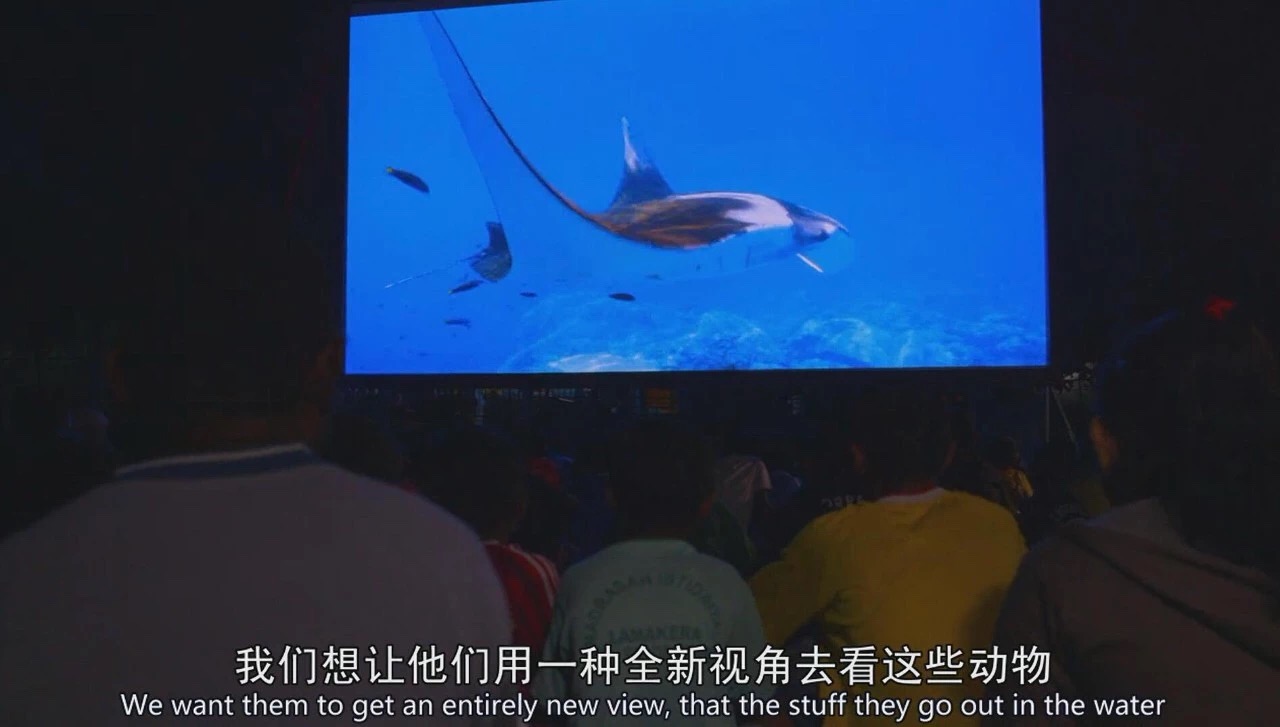

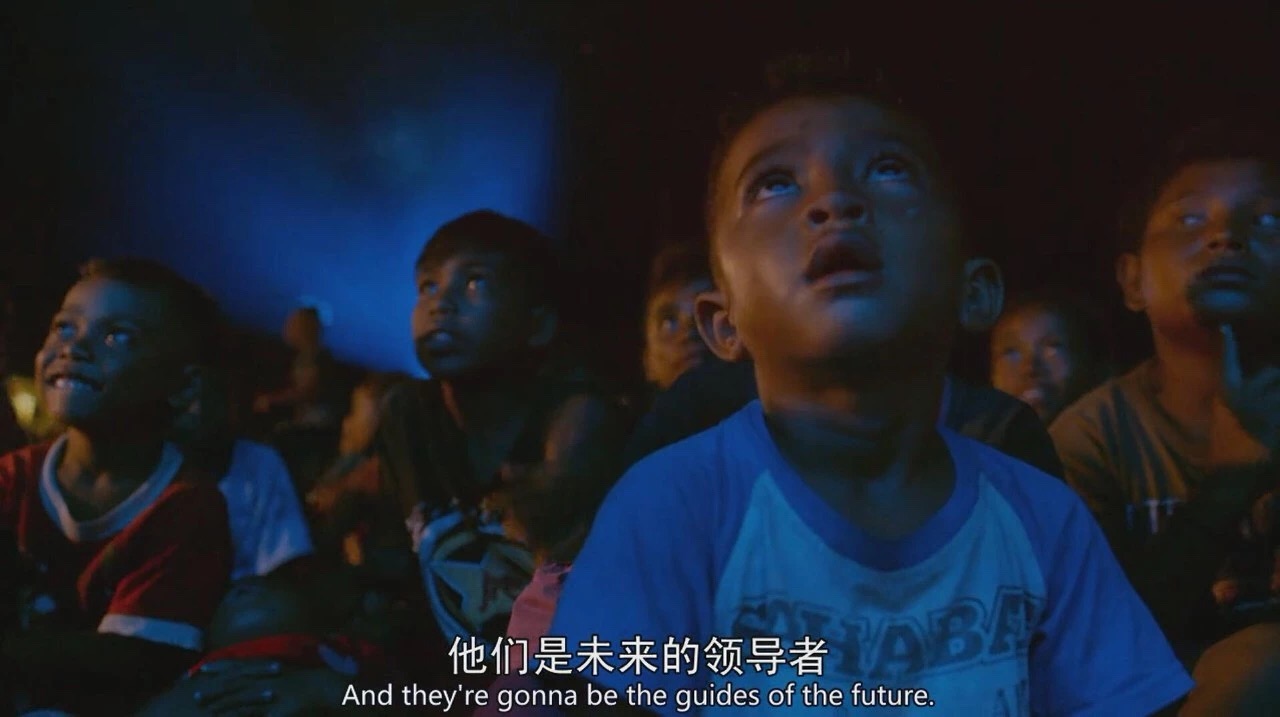

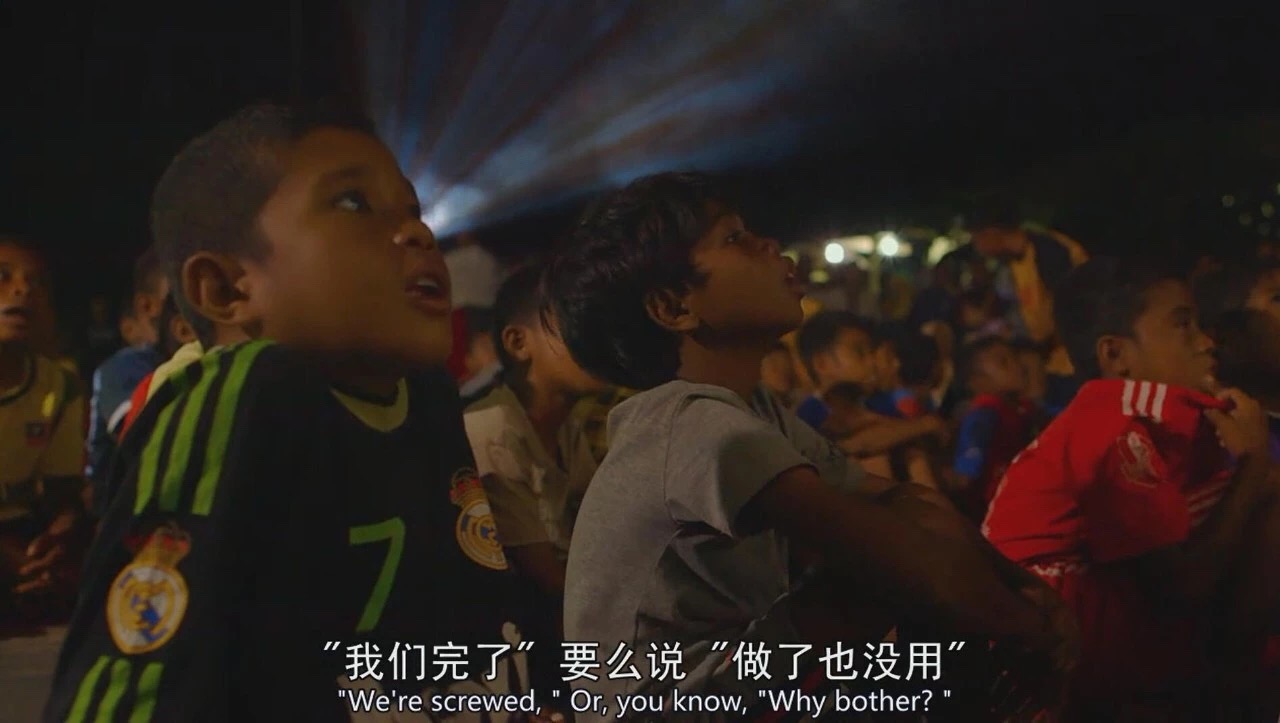

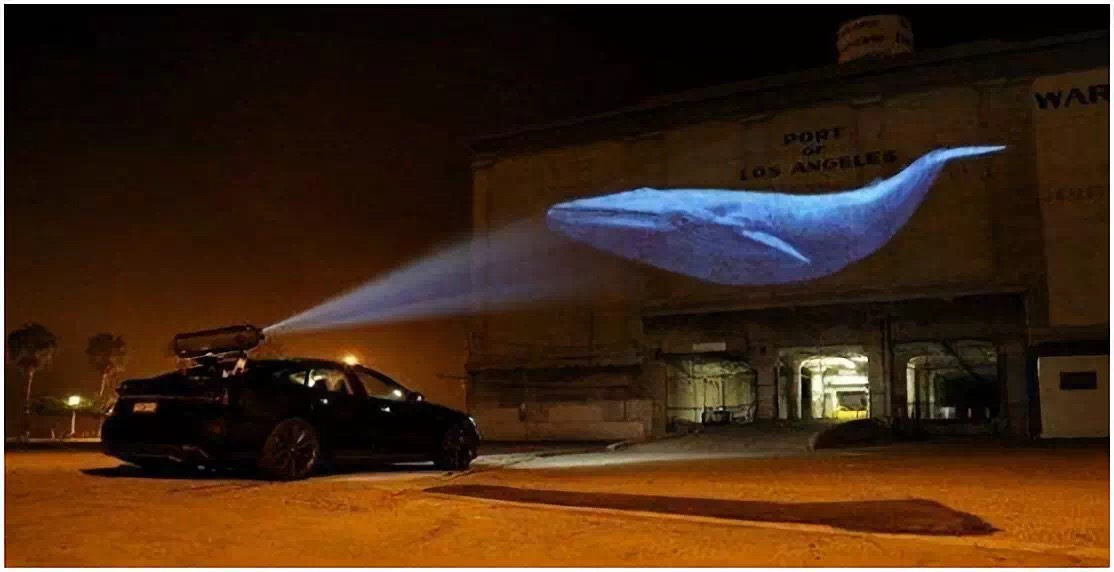

(1)运用科技认识和了解那些发生在周围的破坏,让无形的破坏可视化、形象化,进而改造。影片中通过滤色器,使摄像机生动呈现出了人们在日常衣食住行各个方面释放的二氧化碳气体,画面令人印象深刻;而纽约帝国大厦的拥有者托尼·马尔金,则通过环保改造了这座全世界最具标志性的建筑,重装了6500扇窗户,全部换上LED灯,重换中央空调,自改造以来一年省下440万美元;影片团队还通过纪录片放映的形式,让捕杀蝠鲼为生的老幼村民们从全新的视角认识他们先前看到并捕杀的动物,“活着比死掉更有魅力”。

(2)从源头出发,寻找新的发展之路

多么残酷的刑罚都无法阻止别无选择或贪婪到失去理智的人铤而走险。冰冻三尺非一日之寒,简单的抵制捕杀行为和倡议并不能动摇到过度捕捞的根基,通过还原海洋生态的真实面貌,转变地方文化,提供可持续的营利模式,向未来的一代传递更丰富的信息等多种途径,虽无法起到立竿见影的效果,却能够让这些信息在代际间传递和持续产生影响。

(3)让更多的人了解和参与

影片的最后,是2015年8月美国纽约帝国大厦上演的一幕灯光秀,大厦南面中段33层楼的墙面上3小时内播放了160种濒危动物图像,华尔街的建筑群们披上了“生态之衣”,过往的行人们为之驻足,感受这份源自大自然的震撼。

伴随海洋经济的兴起,面对海洋中蕴含的宝贵资源,如何可持续的运用,如何防范已被发达国家逐步淘汰的产业遇见温土卷土重来,如何平衡时间与质量的平衡关系,或许都是大自然留给人们的考题。

参考资料:

[1]世界自然保护联盟.世界自然保护联盟濒危物种红色名录.2015

[2]戴维·乔治·哈斯凯尔.看不见的森林.:林中自然笔记.商务出版社.2014.

文章作者

南海小筑

发表文章2篇 获得0个推荐 粉丝1人

大海都是水

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里