我发现了一个出卖崇祯的阴谋

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-16·阅读时长10分钟

甲申之变,就是一个需要侦探破案的大事件。

写这个大事件的人很多,或从王朝周期律着眼,或从自然灾害入手,又或从阶级斗争切入。

总之一个王朝的灭亡,都可以从政治、经济、军事找到各种理论与证据来支撑理所当然的结果。

但历史真的只有理所当然的结果吗,不,不是的,甲申之变绝不是如此理所当然。

这个大事件,有它独特的生命,我们看到的历史叙述只是水面上的冰山一角,在海平面下,还有一个庞大的冰山。

每个王朝的覆灭都有自己特殊的故事。

明崇祯十七年三月十六日,当明思宗朱由检收到居庸关失守的消息时,他不会想到自己的生命只剩下七十二小时,更不会想到,将自己一步步逼上煤山的竟是自己人。

历史学家唐元鹏的新书《崇祯七十二小时》将视角集中于大明王朝覆灭的历史细节,北京城内外波谲云诡,看似固若金汤,实则被一场匪夷所思的阴谋所包裹。实际控制北京局势的太监、文官、勋贵三方钩心斗角,每个人都在为自己谋划。

生死、忠奸在历史的大是大非面前逐渐清晰。

点击图片,一键下单

《崇祯七十二小时》作者亲签版

前方的路,才会更清晰。

我发现了一个出卖崇祯的阴谋

作者:唐元鹏

01

关于时间的问题

让我发现甲申之变远非如此简单的,是一个小小的时间问题。

二月二十四日,李自成打下宁武关,因为损失惨重,甚至产生了打道回府的念头。但是,就在宁武关失陷的第二天(二月二十五日)深夜,来自宣府、大同的降表就送到了。

这是一个非常让人费解的情节,宁武关到宣府最少700里路,战报要从宁武传递到宣府,然后宣大守将需要立刻做出决定,然后再把降表传递到宁武关,这是1400里路。

古代没有飞机也没有高铁,消息如何在36小时之内完成1400里的往返?

我翻阅史书,发现大同总兵姜瓖事发前被派到宁武关助战,但他并没有支援宁武,而是坐山观虎斗,等到战事一结束,姜瓖就做出了投降的决定。

而在此前,在姜瓖营中有一个来自闯军的说客白广恩,此人早前是起义军头领,后来受招安,但在闯军夺取西安之时,又投降了李自成。他的任务就是说降姜瓖。

故事到这里,一条证据链已经浮出水面,宣府和大同在明朝本为一体的军镇,那么白广恩的劝降,就不仅只对姜瓖,肯定还会拉上宣府总兵王承胤。

有理由相信,姜瓖与王承胤两人已经是一致行动人,两人都写好了降表,甚至王承胤的使者就在姜瓖营中等着。

他们都在等候李自成在宁武关的战果,只要宁武关陷落,或许这就是他们迎降的条件,降表才可以在最短的时间内送到。

宣大的降表是甲申之变中第一个重要线索,它让李自成不再犹豫,坚定了进京的决心。

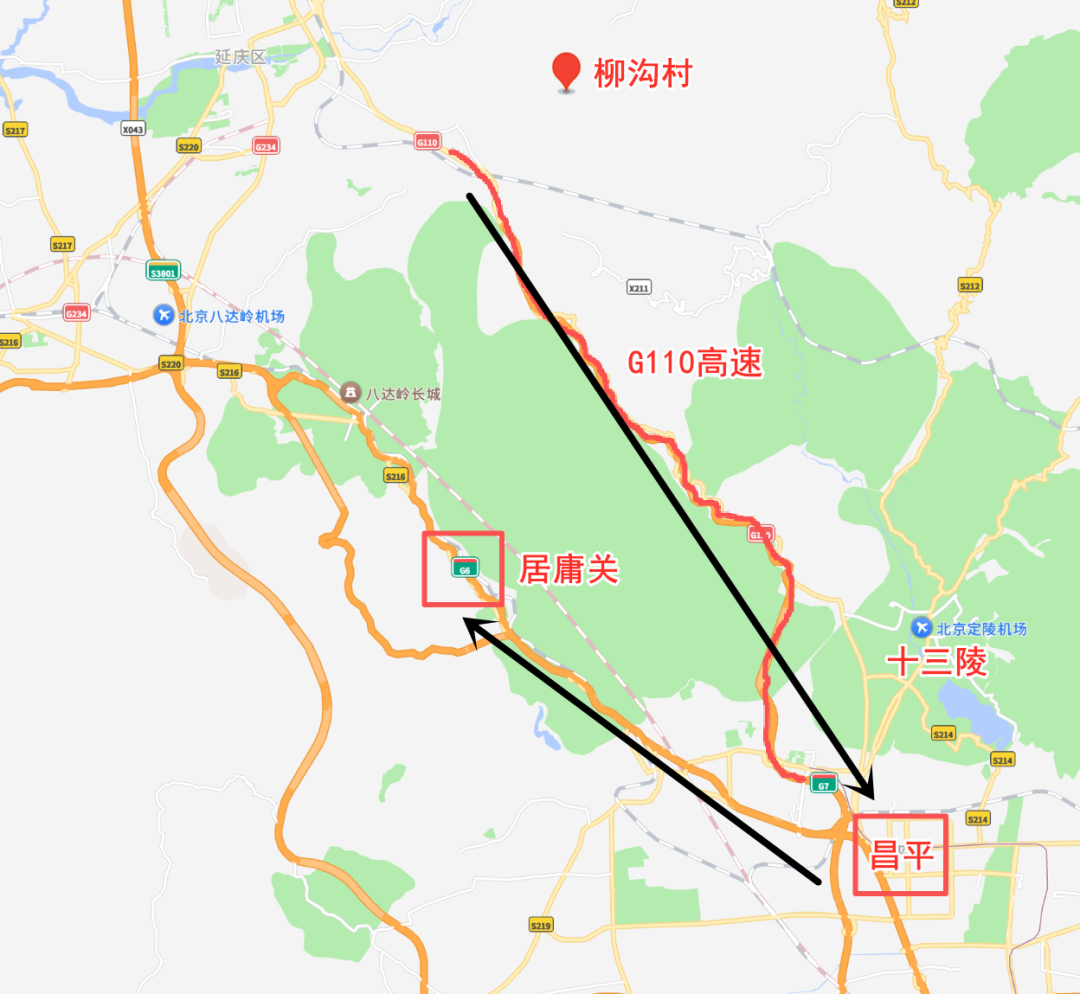

宁武到宣化往返1400里(高德地图)

02

居庸关献降的时间问题

时间永远是故事里重要的线索,当我被第二个时间的差异难住的时候,一个阴谋正在成型。

李闯通过宣大之后,另一座雄关挡在面前,这就是号称天下九塞之一的居庸关。想要走到北京城下,必须通过这道横亘在燕山小路中的重要关隘。

但是此时的居庸关有蓟镇总兵唐通率领的八千兵马驻守,李自成想从这里通过,没那么容易……

当所有人都这么想的时候,三月十五日,北京接到噩耗——居庸关天险不战而陷,总兵唐通、太监杜之轶出城迎降!

如果按照过往大而化之的历史记载,就是唐通、杜之轶复制了姜瓖、王承胤所为,卖主求荣。但事情并非如此,居庸关内外还存在着不可告人的秘密。

线索就藏在一条时间线之中。

Pixabay

《明史纪事本末》、《国榷》给出的时间线是,三月十五日居庸关陷落,三月十六日昌平陷落,唐通、杜之轶迎降,这两处失陷造成了京师外层防线的崩溃;《明季北略》、《燕都日记》给出的时间线却是,十二日贼破昌平州,十五日居庸关迎降。

两条时间线产生了巨大的矛盾。昌平(十三陵)背靠燕山,居庸关扼守穿越燕山的通道,从宣大而的来的敌军入侵,通常先过居庸再到昌平。

如果按照前者所述,居庸关迎降在前,昌平陷落在后,顺理成章。但后者就不好理解了——昌平怎么可能比居庸关更早失守?

史家的争论显示出时间线的重要性,它直接关系到唐通、杜之轶献居庸关迎降的因果。

答案就在历史之中:

“贼抄柳沟破昌平,杀将李守镕。”(《绥寇纪略》)

“贼自柳沟抵居庸关——柳沟天堑,百人可守,竟不设备;总兵唐通、太监杜之秩迎降。” (《明史纪事本末》《明季北略》)

不同记载指向一个共同的地名——柳沟。这是解谜的重点,因为它讲述了闯军从柳沟到昌平/居庸关的进军路线,这条路线为所有史家采纳,说明闯军就是从柳沟而来。

查阅今天的地图,在延庆镇的上游,妫水南岸,真有一个柳沟村。史书中所指的柳沟天堑就是此处。

右侧箭头为柳沟小道,左侧箭头为居庸关

从柳沟出发,有一条可以穿越燕山山脉的小路,就是如今的G110高速公路所在。

沿着G110高速一直向南,当走出山区时,就能来到十三陵,在崇祯十七年,这里只有十二座皇陵,再往南走几步就是昌平州!

至此,居庸关献降之谜,也就迎刃而解,闯军并不是正面进攻居庸关,而是从柳沟小道绕过了天堑,直接杀到十三陵,所以才有一些史料中所说的,先破昌平,居庸关方才献降。

那这么一条隐秘小路又是怎样被闯军发现的呢?明季北略记曰,在宁武关之后,“居庸及各镇总兵白邦正、刘芳名等,并昌平文武相次乞降,迎表飚集。”

此处所说的刘芳名是柳沟总兵,他和另一名重要守将,也就是皇陵守陵太监申芝秀,就成为了李闯的领路人。

宣大和居庸关的迎降,显然是有组织有预谋的,这也让我认真关注起是否真的存在一个系统出卖皇帝的计划。

直到我看到另一个违反常识的人,颇有一种恍然大悟的感觉。

03

你会在公司快垮台的时候,捐款救它吗?

三月十六日这天,北京城发生了一件非常离奇的事。

京官们办事,通常在一张传单上写明公事如何,以及要通知到的人谁谁谁,各人姓名职衔都须列明其中。

然后由衙门长班拿着单子逐个通知,被通知者会在自己名字后写个”知”字。

兵部提塘官卫集,提塘官就是传递政府公文的官员,话说卫集遇到一名相识的长班,对方神神秘秘地从袖中露出一张传单,上面写着太监与文武大臣的公约——明日开门迎闯王。

所列名单后都有个“知”字,大臣首位是兵部尚书张缙彦,太监首位是曹化淳。

此事为《怀陵流寇始终录》独家报道,但作者特地补充了一句,这是明史编纂小组成员万斯同转述卫集的话。看来有比较权威的信息来源。

曹化淳,出身于天启初年大太监王安门下,曾受魏忠贤的迫害,差点就死了。

后来,他被贬到,还是信王的朱由检身边,本来自己这一辈子已经看到了头。

但做梦没想到,天启皇帝早死,因为没有儿子,皇位传到了崇祯头上。就这样,曹化淳时来运转,逐渐成了崇祯最宠信的太监。

曹化淳最重要的两个职位,一个是东厂提督太监,一个是京营提督太监,在他任上,京营得到大力整顿,锻炼出了黄得功、周遇吉这样的敢战将领。

由此可见,曹化淳的确有点能耐。但到了崇祯十二年春,曹化淳官运嘎然而止,因为提议疏浚京城的护城河工程,被文官参奏,斥他劳民伤财,破坏风水。

因此曹化淳遭到贬斥,被一撸到底成了无官一身轻的闲人。

如果没有甲申之变,曹化淳很可能就此消失在历史的尘埃之中。

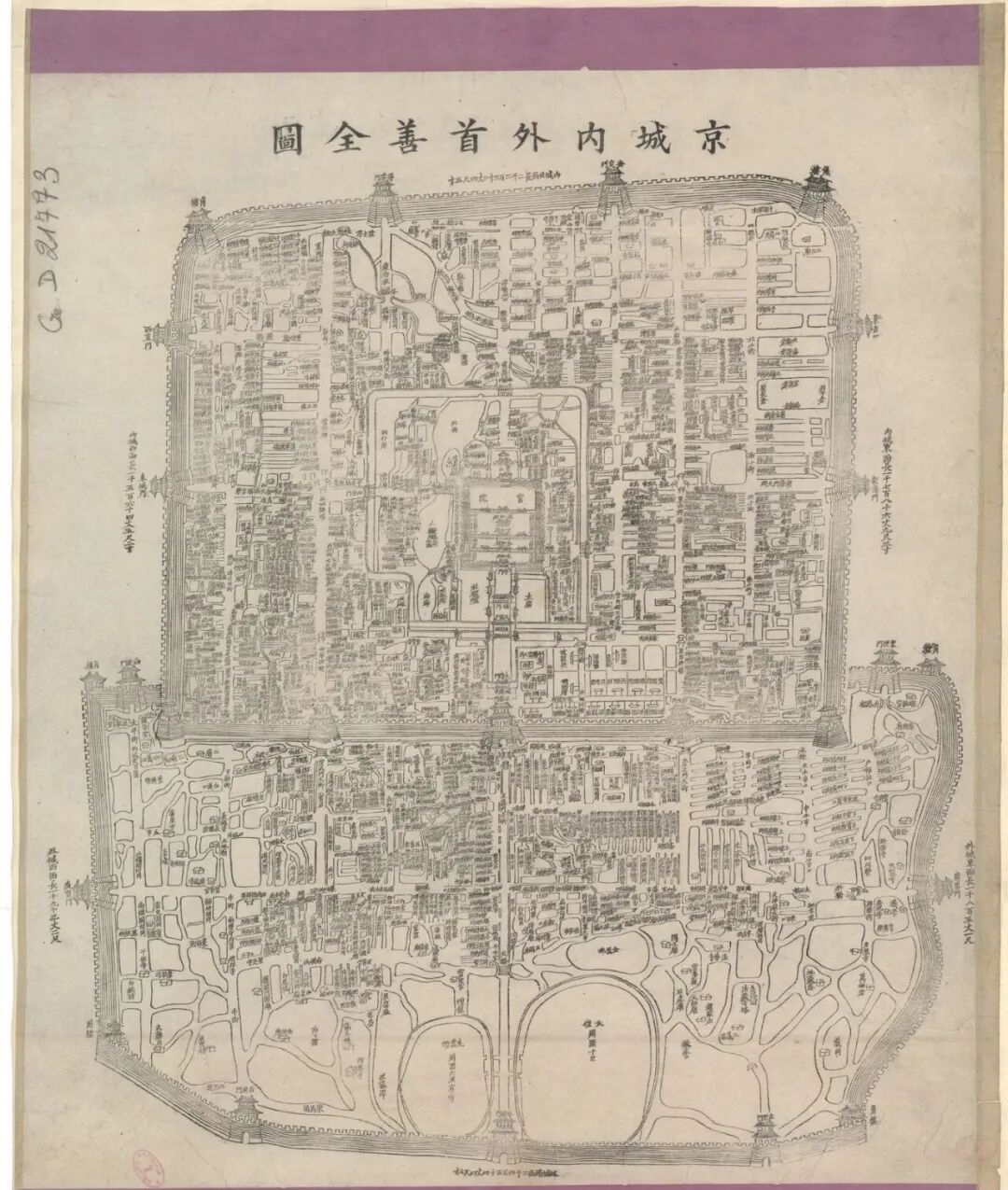

1800年的北京城,与明朝末年变化不大

但是,当李闯打来时,崇祯要求文武太监捐款助饷,机会来了,曹化淳成为了捐款最多的人,他拿出5万两银子,重新获得了崇祯的信任,并且被委任为广安门的守备。

曹化淳所为,不就相当于45年投奔汪伪政权吗?本可以躺在银子上置身度外的曹化淳,为什么非要在船快沉的时候登上这艘破船?

答案也许就藏在曹化淳的关系网中。

曹化淳在提督京营太监任上,与他搭档的勋贵,是成国公朱纯臣。

而掌管京营中,神枢营的太监是杜勋,也就是说,杜勋曾是曹化淳的部属。

崇祯十二年曹化淳主持护城河疏浚工程时,同时担任九门提督太监的是申芝秀。然后申芝秀在五月被贬去十三陵守陵,曹化淳在七月丢了差事,被一撸到底。

护城河疏浚,怎么可能少得了九门提督太监的配合,时间上的巧合只能有一个解释,曹化淳和申芝秀一起在工程中渔利,被揭发后一起倒霉。

俗话说,人生有四大铁,曹化淳和朱纯臣一起扛过枪,他和申芝秀也算是一起蹲过班房。这可都是过命的交情啊。

曹化淳与这些在甲申之变中,扮演着不同重要角色的人,都发生了关系,所有一团乱麻的线头,终点都汇聚到了他的身上。

三月十八日中午,曹化淳率先打开广安门,李闯大军蜂拥而入,北京城外城就此失陷。

看着如此之多的蛛丝马迹,我终于悟了,甲申之变是一场计划慎密的阴谋,这个阴谋的目标就是崇祯本人,目的就是卖主求荣。

计划组织者是以曹化淳为首的太监群体,参与者是包括了文武勋旧在内的大明朝最有权势的一小撮人。

于是,我认真搜集甲申史料,将这个隐藏在暗处的卖主阴谋一点一点地挖出来,于是有了这本《崇祯七十二小时》。

《崇祯七十二小时》作者亲签版

作者:唐元鹏

出版社:广东人民出版社

团购价:46.8元(原价:78元)

点击图片,一键下单

点击图片,一键下单

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6159人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里