火遍全球的争议“禁忌CP”,凭什么卖出天价版权?

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-13·阅读时长22分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

曾被视为小众爱好的同人创作,正携其庞大社群与成熟体系,强势步入主流商业视野。

德赫同人文卖出天价版权

德赫同人文卖出天价版权

德赫同人文卖出天价版权

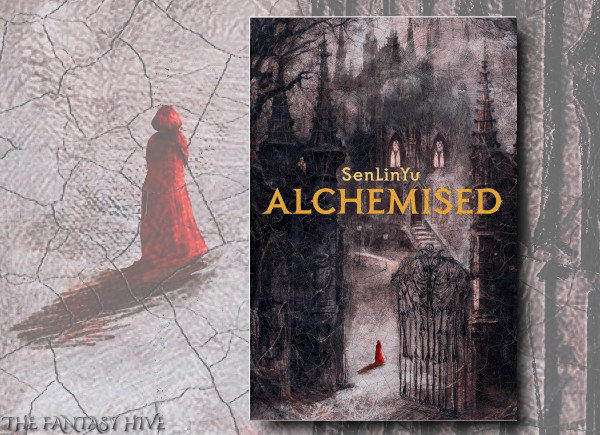

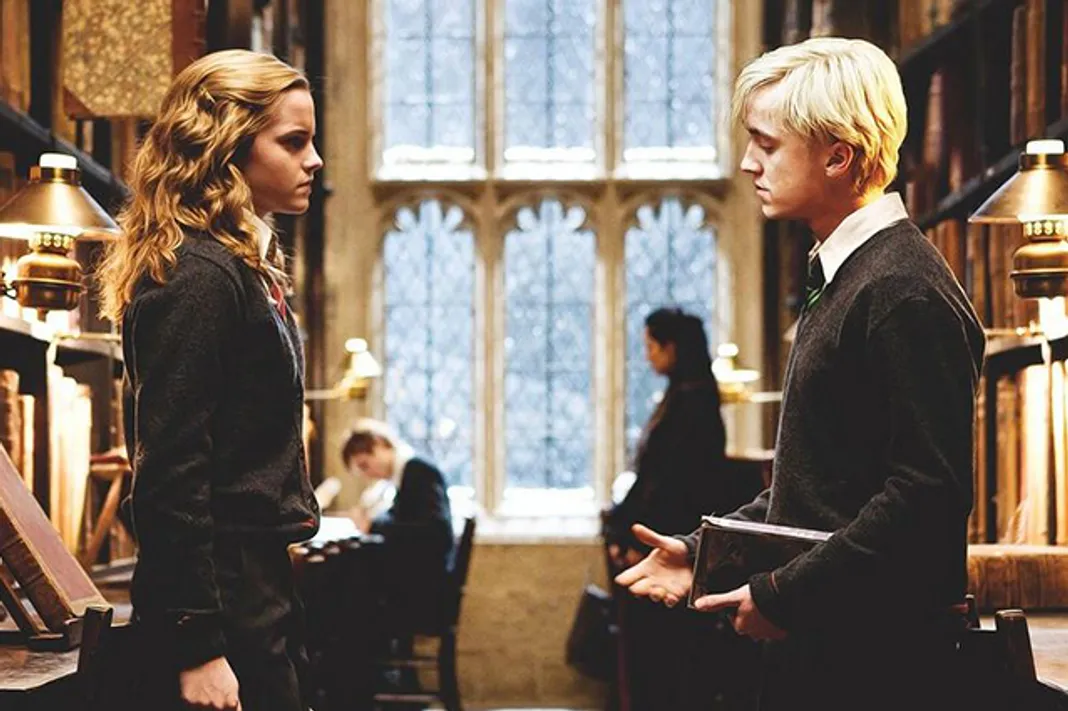

近期,欧美娱乐圈传来一则重磅消息:传奇影业以超过300万美元的高价买下作者SenLinYu小说《Alchemised》(直译《炼金术士》)的影视版权,该作品脱胎于她在同人创作平台AO3发表的热门“德赫CP”(《哈利波特》中的赫敏和德拉科)同人文《Manacled》(直译《镣铐之下》。这件事在同人史上具有里程碑意义,它是德赫CP自千禧年诞生以来二十年粉丝文化积淀、成熟创作体系与资本敏锐嗅觉共同作用的结果。

同人CP千千万,热门有,邪门亦有,为何德赫CP的魅力率先撬动百万商业价值?

它的核心嗑点在于“势均力敌的禁忌之恋”:在《哈利波特》里,二人分属截然对立的学院与阵营,赫敏是格兰芬多的“泥巴种”(父母是不会魔法的普通人),充满正义感和原则感,德拉科是斯莱特林的纯血统贵族少爷,狡猾世故。

在罗琳的原作中,德拉科是一个身处黑暗家族却未完全堕落的悲剧性配角。他作为哈利波特的死对头贯穿了整个系列,但他并未彻底泯灭良知,内心充满犹疑与挣扎,在霍格沃茨大战中也得到了含混的救赎。不过,原作对他内心世界的描绘、尤其是他与赫敏的互动,笔触极少且充满对立,最著名的场景当属他多次用“泥巴种”这一极具侮辱性的词汇称呼赫敏。

“先敌人后爱人”的“傲慢与偏见”经典异性恋模式,是欧美言情市场最安全、最受欢迎的套路。而哈利波特中,德拉科与赫敏之间极致的对立,加上德拉科原本模糊的面目,为这对CP的风靡提供了肥沃的土壤。 该CP的想象早在二十多年前系列小说连载时期就已萌芽,随着互联网粉丝文化的兴起而日益壮大。在《哈利波特》庞大的CP谱系中,德赫始终是最引人注目、最具争议也最富生命力的CP之一。

经过二十年左右的发展,德赫同人圈作品类型,已经从从校园甜文,逐渐进化出政治惊悚、战后创伤、黑暗奇幻等复杂子类型。

作为《Alchemised》原型的德赫同人文《Manacled》,在AO3上的号召力惊人:收获了8.4万个赞、近1600万次下载、TikTok上超4.7亿次的浏览量。后来,SenLinYu做出“撤文出版”的决定,彻底剥离哈利·波特IP元素,用炼金术重写世界观,增添新角色新剧情,彻底重塑为原创黑暗奇幻小说《Alchemised》,才有传奇营业高价购买影视改编权的故事。

而在如今,欧美出版商们会系统性地在AO3上猎选题,寻找粉丝基础庞大的CP。在《Alchemised》之前,《暮光之城》的同人文《五十度灰》已经取得过巨大商业成功。2022年,也有超过30本基于《星球大战》“蕾伊/凯洛·伦”CP的同人小说被出版,其中《爱情假说》更是登上了《纽约时报》畅销榜,并售出影视版权。

顶级出版商企鹅兰登书屋、哈珀柯林斯的入场,标志着同人创作已被整合进主流文化生产的前端研发环节。德赫CP因其安全的异性恋模式和经典异性恋叙事,成为资本首选,这构成了其他更边缘、更实验性的CP难以复制的商业壁垒。

同人文是怎么流行起来的?

同人文是怎么流行起来的?

同人文是怎么流行起来的?

那么问题来了,同人文化究竟是什么?这种亚文化是如何走入主流视野的?

同人文学是20世纪之后出现的词汇,指的是创作者基于对特定原作人物的极度喜爱(或厌恶)进行再创作。同人文学的流行离不开线上平台,如早期的论坛、贴吧,如今的AO3、Lofter,社群通过共享的术语、礼仪和标签系统运作,形成了高粘性、高互动的文化飞地。圈内拥有大量行话,如 “OOC” 指角色性格脱离原著,“AU” 指平行宇宙设定,“HE/BE” 分别代表圆满与悲剧结局。在这里,作者与读者共享原作知识库,创作与交流同步进行,一个词、一个眼神就能唤起共同记忆,使创作能跳过背景铺垫,直击情感幽微之处,形成了强大的内部传播和再生产机制。

同人创作在文学领域算不上新鲜事。比如在中国,《金瓶梅》大约就可算得上是《水浒传》的同人文。在国外,《藻海无边》也可以说是《简爱》的同人文。

此处不得不提同人的关键分支“历史同人”,简称“史同”。与基于虚构IP的同人不同,史同的创作素材直接源于真实历史人物与事件。这类同人的流行,与当代影视作品高度相关。比如在国内,因为电视剧《军师联盟》中,曹操和荀彧之间的关系非常复杂,互相羁绊也很深,于是粉丝们进行了大胆的二次创作:在视频软件里上传了大量曹操与荀彧之间的“意难平”视频。

中国社科院的学者郑熙青自己就是资深同人女粉丝,在对同人现象进行研究时,她发现,如《金瓶梅》这样的小说,更多算是一种翻新小说或戏仿,主要是个体创作者在形式上对经典作用的借用。而当下的同人创作,则是在新的技术条件下,全民参与的一种叙事交流。

互联网让围绕共同情感的社群得以规模化,比如全球最大的同人档案馆AO3平台上,涵盖从热门影视到冷门著作的无数领域,国内Lofter等平台上的同人标签也是浩如烟海。一个人对相对知名的虚拟或历史角色的好恶,都能在这里找到同好进行交流。孤独分散的读者们,通过这些平台,成为活跃在社群中的“产粮太太”(创作者)。

同人创作作为全球性现象,非要用学术话语解释的话,可以说是一种“爱的代偿与情感练习场”。根据Lofter与克劳锐于2023年推出的报告,该平台上,25岁以下网民占比23.4%,而同人文的创作和受众群体,以女性、青少年为主。

同人圈的创作动机很多样,弥合意难平是最普遍的动机。为了写这篇文章,我跟多位同人文作者聊过,他们背景各异,有在检察院工作的法律工作者,有金融行业的数据分析师,有攻读媒介相关学位的研究生,他们都是资深的网文或动漫读者,在虚构世界中投入了巨大的情感。

对于这些早已与原角色建立深厚情感联结的读者而言,创作冲动并非源于抽象的文学理想,他们并不渴望从零开始构建一个世界,而是有着强烈的为“自家孩子”逆天改命的保护欲。一位作者说:如果是为了原创角色,我可能根本不会动笔。但看到“我推”(喜欢的角色)在原作里受苦,我就睡不着觉,必须亲手给ta一个更好的结局。

也有部分创作,创作动机算是“梦女”心态的延伸。所谓梦女,即创作者将自己的化身代入故事,与心仪的角色建立恋爱关系。这远非简单的爱情幻想,而是一种高度结构化的情感模拟:将角色与自身置于一段关系中,反复地演练情感的萌发,权力的博弈,关系的维系。同人梦女文的魅力在于“预设的镣铐”:它必须严格遵循原角色的核心人格与行为逻辑。读者想看的并非一个典型的“霸道总裁”,而是在品味那个特定的角色会如何与“我”互动和相爱。

争议

争议

争议

然而,这片为爱发电的飞地并非真正的乌托邦。我与两位十几年的资深同人爱好者C和H聊天时,她们不约而同提到,随着圈子扩大,某些群体嗑CP的方式,开始显现出饭圈化的党同伐异:比如说有些作者写不同的CP文,需要注册多个ID,切换不同IP地址,生怕被部分介意“杂食党”(嗑很多对不同CP)的读者追着骂。

H是一位同人作品的资深读者、写作者,也是某同人圈的社群管理者。她提到一件印象深刻的事:多年前她混某部耽美小说的同人圈,和圈内顶流作者谈恋爱,她俩CP的核心受众年龄偏低(大学生占60%,高中生占20%),她与顶流作者关系疏远后,一位粉丝崩溃了,一晚上给她发了800条私信表达惋惜、不舍与难以接受的情绪,称此事“不亚于父母离婚”。

另一位同人作者则告诉我,她的同人生涯分为三个阶段:初期,它是在遭遇霸凌后退学时的避风港,她在同人圈子里找到了渴望的爱与认可;中期,她开始陷入流量焦虑,自己的社群身份和作者身份也开始产生冲突;最终,她进入一个更冷僻的圈子,渐渐意识到,自己还是更注重作者身份,于是,她在这里完成了二十万字的长篇,还与画手联动,为故事配图,作品也收获了不错的数据,算是达到了社群归属感与authorship的相对平衡。

另外,如今的同人创作始终游走在侵犯原版权的灰色地带,尽管大部分同人作者的同人本定价都只有几十元,但是这本身属于灰色产业。《Alchemised》的成功自然会引出一个尖锐的问题:“这钱不应该给J.K.罗琳吗?”尽管小说用炼金术重构世界观,成功剥离IP元素实现了合法化,但其成功的根基无疑深深扎在原有IP的土壤里。这种借鸡生蛋而后过河拆桥的模式,是否是一种道德悖论?

另一个尖锐的问题是,同人社群的基石是非营利的共享精神。如果顶尖作者接连被资本招安,撤文出版,那么是不是意味着对社群共识的背叛。如果粉丝与创作者的关系从同好转为作者与消费者,是不是将从根本上改变同人创作的生态?

改变的不止于生态。同人圈BL创作是女性(及性少数群体)安全探索和表达欲望的空间,然而情色内容这把背负进步与污名的双刃剑,始终是同人作品被主流社会看低的主要罪证。当原本属于亚文化的同人创作步入公众视野,最生猛、最先锋、生命力最旺盛的部分往往最先被磨平,因为主流市场只会选择最“安全”的同人作品。

在同人文化内部的争执之外,几年前轰动一时的“227事件”(以顶流偶像肖战和王一博为原型的创作引发大量肖战粉丝不满,举报Lofter和AO3,导致平台大量删帖和大陆用户失去访问权)还催生了一个问题:基于真人的同人创作,边界在哪?一方视其为对偶像的侮辱,另一方则认为这是爱意与想象力的延伸,且平台已有分级预警。

在可预见的未来里,会有越来越多的创作者在上桌的诱惑与离席的决绝之间摇摆,在开拓新的边疆和捍卫旧的领地之间抗争。这注定是一场艰难的博弈。

参考资料:

排版:球球 / 审核:小风

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6158人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里