风靡全球的大尺度IP,为何“烂尾”收场?

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-06·阅读时长22分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

当我们聊起科幻电影时,《异形》系列或许不是最经典、接受度最高的一个IP,但绝对足够独特。在它之前,人们对于宇宙的想象还充斥着征服星空的浪漫冒险色彩,而《异形》却独辟蹊径地构造了另一个完全不同的太空世界:黑暗、肃杀、暴虐、恐怖。

1979年,第一部《异形》上映并大火后,迅速获得了第52届奥斯卡最佳视觉效果奖。以“异形宇宙”为背景的多部电影、小说、漫画和游戏开始不断涌现,詹姆斯·卡梅隆、大卫·芬奇等国际知名大导演都被吸引,执导了后续的系列电影。

但和所有知名IP一样,异形系列也有后继乏力的问题。去年院线上映的《异形:夺命舰》电影基本遵照了《异形1》的剧情模式,拿下豆瓣7.4分的评分,还算差强人意。但最近播出的系列剧集《异形 地球》却以6.5分的豆瓣评分收场,直接跌落到了系列最低。这个曾经风靡全球的大热科幻IP,为何也没逃过“烂尾”结局?《异形》系列面临的困境,实质是我们这个时代对科幻题材内核和人类生存焦虑的一次重新审视。

文|刘姝颖

以下内容涉及剧透,请谨慎阅读

难以延续的太空恐怖

每个电影IP和电影创作者都会渴求一个名留影史的镜头,在科幻电影的领域里,它是《2001太空漫游》里猿猴与黑色无名石碑的相遇,也是《黑客地球》中红蓝药丸的选择。而在1979年上映的《异形》第一部电影中,吱哇乱叫的外星异形幼年体“破胸体”(Chestburster)从它寄生的飞船船员胸口冲出,伴随着人体血肉四溅的场景,同样成为了科幻影史上的经典一幕。

这个镜头奠定了老版《异形》系列的基础氛围:如同金属棺材一般阴暗密闭的宇宙飞船中,船员的死亡伴随着恐怖怪物的新生,一场充满未知恐惧的杀戮就此展开。据说为了保证这一镜头的惊悚效果,导演雷德利·斯科特在剧本中并没有具体写明其他船员会看到的场景,就是为了确保演员第一反应的恐惧感足够真实。

所以要聊《异形》这个IP,离不开“惊悚”二字。第一部《异形》的宣传语是:“在太空,没有人能听到你的惨叫”,一语道出了这部电影的独特气质。比起一般的科幻电影,它的剧情设置更像恐怖片中常见的大逃杀类型片,虽然每部《异形》的重点表达侧重虽有不同,但基本都没有背离这个基本的叙事套路:在一艘宇宙飞船上,船员们一个个被异形以各种方式寄生和杀死,期间还要应对潜藏在伙伴中心怀鬼胎的人造人,他只听从飞船的主人、科技巨头维兰德·汤谷公司的指派,真实任务是把异形带回地球,哪怕牺牲所有船员也在所不惜。

惊慌失措、努力求生的船员、未知的异形怪物、另有企图的人造人(和背后的资本),构成三方势力不断博弈。《异形》最聪明的地方就在于,它搭建了一个简单但足够吸引人的叙事框架,即便不探讨任何深入严肃的话题,也确保了电影作为惊悚片最基本的可看性,在此基础上,才深入展开对人性与恐惧的描摹,和对科技边界的思考。

比如电影中生化人的背后势力,维兰德·汤谷公司,为了得到异形这种外星生物为己所用,他们罔顾人命,丝毫不考虑将异形引入地球的后果,背后象征的是垄断企业和资本主义的不断扩张。《异形1》的导演雷德利·斯科特曾在访谈中提到,他在《异形》的剧本中窥见了一些与老式科幻喜剧和怪物电影截然不同的、全新的东西,其中就有未来世界会面临的技术垄断与企业霸权,以及“新形态企业极权带来的恶果”。

而新剧集《异形 地球》(以下简称《地球》),顾名思义,将故事的发生地点挪回了地球上,这一举动对于原本的《异形》系列可以说是颠覆性的挑战,也象征着我们这个时代对科幻题材内核的再一次重新审视:当科技发展到今天的地步,太空对人类而言早已不再遥远,它带给人的神秘感和未知恐惧也必定会削弱,原作中最吸引人的“太空恐怖”也就无法再延续下去。如今的观众更关心的问题,是当下人类的生存焦虑在未来会以何种形式展现,是否能够得到解决。

为迎合时代进行的创作改变无可厚非,但也对作品提出了更高的要求。《异形》可以回归地球,但必须拿出更令人惊艳的剧情和视觉设定,来弥补观众被吊起的胃口。遗憾的是,《地球》在这方面做得似乎还不够让人满意。

人造“异形”,为什么不好看

《地球》的开头两集其实评价尚可,快节奏地展开了新的世界观。在剧集设定里,国家和政府的概念已经消失,世界被五大科技寡头公司所瓜分管控,维兰德·汤谷公司也面临着新兴科技企业的威胁。《地球》中主要展现的,是五大公司之一的科技新秀“天才公司”,公司的主要研究方向是人工智能和人类永生。

剧集开篇,一艘汤谷公司的飞船正飞往地球,船上装着大批未知外星生物,其中包括异形的卵。很快,异形完成了孵化和寄生,在飞船上大开杀戒,只留下一个人造人幸存。这艘飞船很快坠毁在了地球上,坠毁地点正是天才公司所管辖的地区。

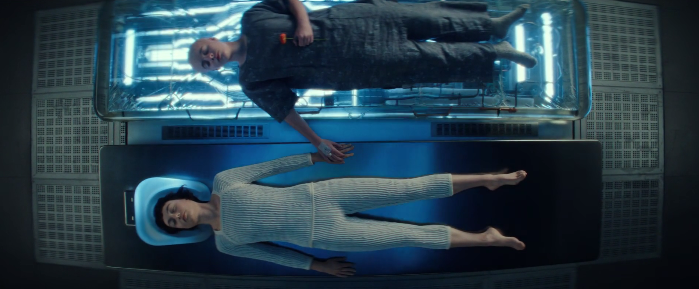

与此同时,剧情开始铺展另一条主线,即天才公司的“混合人”研究。不同于老《异形》中完全由机械制造的人造人,混合人是把人类意识移植到机器人身上的实验品。一个叫玛西的绝症女童成了第一个试验品,成功被改造为拥有成人身体和超绝力量的混合人温迪。温迪之后,还有一群经历类似的绝症孩童也进行了移植手术,他们组成了一支混合人队伍,听从天才公司差遣,执行的第一个任务就是带回飞船遗骸上的外星生物。

老《异形》与新剧集,按理说应该在此交汇。观众一方面期待着异形降临地球后是否会因环境改变产生新的变异和进化,一方面也想看看新登场的混合人会以何种形式与异形、人类、人造人发生冲突和碰撞。然而,剧情却急转直下,开始走向一种青少年电影的质感。成人身体、孩童心智的混合人队伍,行动起来和一群“熊孩子”无异,要么因恐惧无法动弹,要么插科打诨、不听指挥,成年演员的演绎又削弱了这些孩童行为的合理性。这在观感上给人带来了强烈的割裂感和低幼感,极大程度上削弱了《异形》原本的硬核科幻气质。

当身体素质远超常人的混合人温迪,对上原本令人闻风丧胆的异形时,双方的战争竟然只有草草几个镜头,就以温迪重伤、异形被斩首告终。观众当然知道温迪不会死,她会被送回公司,修好身体。这也是《地球》将混合人作为故事主体的弊端:当主角不再是有血有肉的人类,我们很难对其产生任何情感上的代入感,我们无法感觉到温迪的恐惧,也无法共情她的任何决策,只能更加抽离地以旁观者视角去审视整个故事。

而一旦抽离出来单看设定,我们就会发现,混合人的设计其实早就不新奇了。熟悉科幻电影的观众,早已在《银翼杀手》《攻壳机动队》《异形》原作等诸多经典作品中见过了各种关于人体改造的科幻设定,甚至只要是看过《阿凡达》的人,都不会再为这种“给人的大脑换个更高更快更强的新身体”的设定感到惊讶。

或许是为了丰富混合人的设定,也为了加深剧情深度,编剧在温迪身上加入了两个分支的内容,一是给她安排了一个人类哥哥,从而展示他们在亲情伦理方面的情感挣扎;二是让她成为混合人中的孩子王,并莫名拥有了和异形沟通的能力,试图再造一个像原作一样充满母性力量的女主角。但问题在于,这些设定都太刻意了。当导演需要让混合人与人类发生直接的情感关联,就给她添加一个血缘至亲;导演想为“异形”赋予外星怪物之外的含义,就安排她像驯化宝可梦一样去驯化“老版异形”……温迪这个角色的个人魅力还没完全建立起来,就彻底沦为了创作者的传声筒。

原作《异形》中,还有一部分重要的内容,是关于异形设计的生殖隐喻和女性主义色彩。《异形1》的编剧丹·欧班农(Dan O'Bannon)曾透露,抱脸虫会扑到人类脸上,将口器插入人类的喉咙中,对应了一种“逆向强奸”,是为了“报复”当时风靡的恐怖电影中男性对于女性的性戕害(因此《异形》系列中第一个被抱脸虫侵害的船员大多为男性)。此外,异形不断大量繁殖的行为既可以解读为一种生殖焦虑,也可以看作对资本无下限扩张的隐喻。但在《地球》中,这部分曾令无数人惊艳的丰富隐喻基本都被创作者忽略了,取而代之的,是对温迪女性力量的失败塑造。这种自断臂膀之举,在很多原作迷看来着实可惜。

异形之外,“何以为人”

《地球》讲述的故事,其实已经和原作无关,这个名字,其实更应该理解为“地球上的异形”,也就是混合人。他们既非人类、又非机械;一边看似拥有着原生的自由意志,一边随时可以被公司监视、断电、改写程序;他们既无法彻底效忠于公司,以机器人自居,又无法再融入人类社会……这些被新造出来的“异形”,其实质象征着以汤谷公司和天才公司为代表的资本对人类的异化,它就是雷德利·斯科特口中“新形态企业极权带来的恶果”。

客观来说,这个主题设置其实不差,可惜《地球》中的混合人对自己身份的反思,只停留在了很浅的层面。在剧集最后,温迪身上突然完成了违背常理的科技爆发,拥有了能够反过来控制天才公司系统的能力,甚至还能控制“低混合人一等”的人造人。但这一切能力,只是让温迪通过“拳头更硬”的方式反杀公司,却没有让她对自身处境真正进行审视,意识到混合人是一种系统的产物。永远会有下一个汤谷公司和天才公司,通过更新的技术和更大的资本,来制造、引进新的“异形”,去践踏普通人的生存尊严。

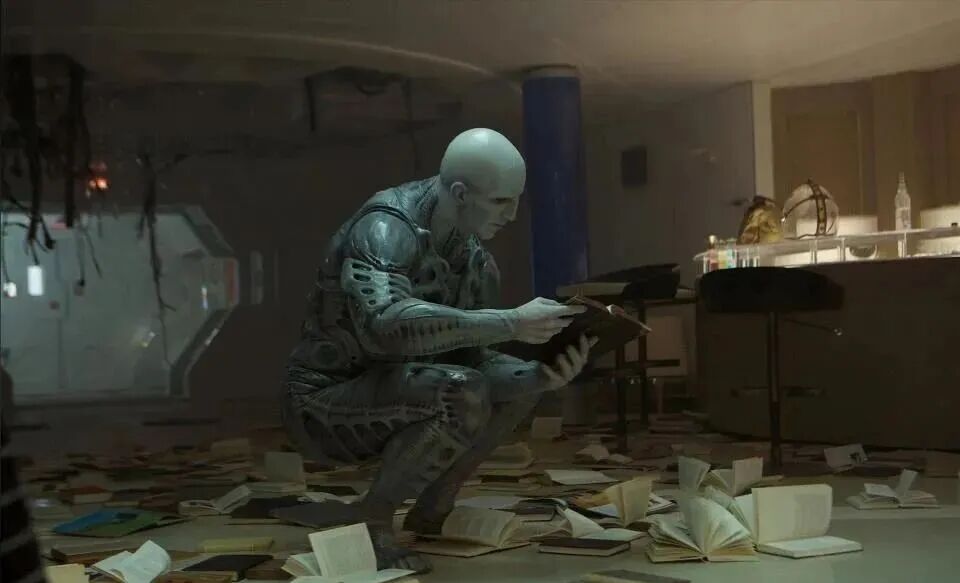

相比而言,由第一部异形导演雷德利·斯科特亲自执导的续作(时间线上设定为电影的前传)《异形 契约》和《普罗米修斯》,对人造人的塑造和探讨似乎要更胜一筹。导演借由主角之一的人造人大卫之口,质问他的制造者汤谷公司,“你创造了我,又是谁创造了你?”在大卫看来,界定人类与人造人的区别,就是是否能够创造,人造人能以最快的速度学会一门乐器,却永远无法创作出一支真情实感的乐曲。大卫对“造物”近乎疯狂的执念,促使他开始实验外星生物与人类身体的结合,从而造成了异形的诞生。他的创造带来了新生,也带来了毁灭,而这一切的源头,又是因为人类先创造了大卫。这样的回环往复,近似一个难解的宗教哲学命题。

人造人作为介于人类和异形两种生命形态中间的桥梁,承载了创作者对技术伦理的深刻思考。这样的思考,让人造人大卫拥有了比温迪更加出彩的主体性和角色魅力,他不再是汤谷公司的产物,也不是电影创作者的工具,而是真正以角色的内在逻辑征服了观众。

人类何以为人?技术影响人类生活的边界在哪里?终极的智慧会从何种生命类型中诞生?生物进化将导向何种结果?这些所有科幻作品都在不断探讨的母题,或许永远也没有答案。但我们始终能从对这些话题的探索与呈现中,窥见今天人类的思考方式。这也是为什么,你很难在科幻作品里看到对于未来的乐观描述——人们总是在借助对未来的想象,映射当下的焦虑。

从这个角度来看,《地球》中的新“异形”其实很讨巧,它几乎严丝合缝地对应了现实世界中的数个热门议题,换言之,它其实没有提出任何的“科幻议题”。你可以从中联想到性少数群体、少数族裔、新移民群体等边缘人群的处境,也可以看到人工智能带来的技术焦虑,以及资本垄断下阶级固化的困境……这些话题,实在太精准、太当下了,你在其中几乎看不到想象力作用的痕迹。

在《地球》的评论区里,有不少人回忆老版《异形》里的经典元素,怀念第一次看见抱脸虫、破胸者、异形女王时,心中“这样的怪物,我们从未见过”的兴奋。这种兴奋,来自科幻作品原本最打动我们的东西——想象力。它支撑着无数创作者去描摹未曾踏足过的宇宙角落,一笔笔勾勒出全新的生物,为人类的意识和肉身找寻更多形式的载体……现在,原本属于无垠想象的世界,在现实的喧嚣中一点点缩减。我们已经有太多的作品在描摹现实的引力,但科幻作品,还在等待下一个想象力腾飞的瞬间。

排版:球球 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6153人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里