单身独居的中年男女,后来怎么样了?

作者:三联生活周刊(微信公号)

09-16·阅读时长21分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

文|静思

文|静思

独居,在当下已不再是“孤独”的同义词。越来越多的人在这个词里读到的是“自由”和“舒适”。梭罗说:“你能从圆心画出多少半径,生活就有多少种方式。” 显然,现代社会便利的外卖、快递与家政服务,以及智能手机里源源不断的内容与社交正在让独居的半径延展,足以让独居的日子褪去昔日的孤清与暗淡,你可以随心铺陈属于自己的生活。

打开互联网、社交平台,输入“独居”,跳出的词条常常是“xx岁独居的快乐”“一个人住有多爽”,欢欣与畅快溢于言表。

一百八十年前,梭罗在瓦尔登湖隐世独居时,写道“景色中一抹清纯的阳光,是最为艳丽的风光,你围着栅栏的牧草地,没有人跑去作乐狂欢,你从不和人争论,也从未被问题所困,穿着朴素的黄褐色华达呢衣服,仍和初见时一样温顺”,得以让读者瞥见独居者为外人难以道也的愉悦。若将视线从湖畔移向现代都市,你能发现这种喜悦以异曲同工的方式延续着。

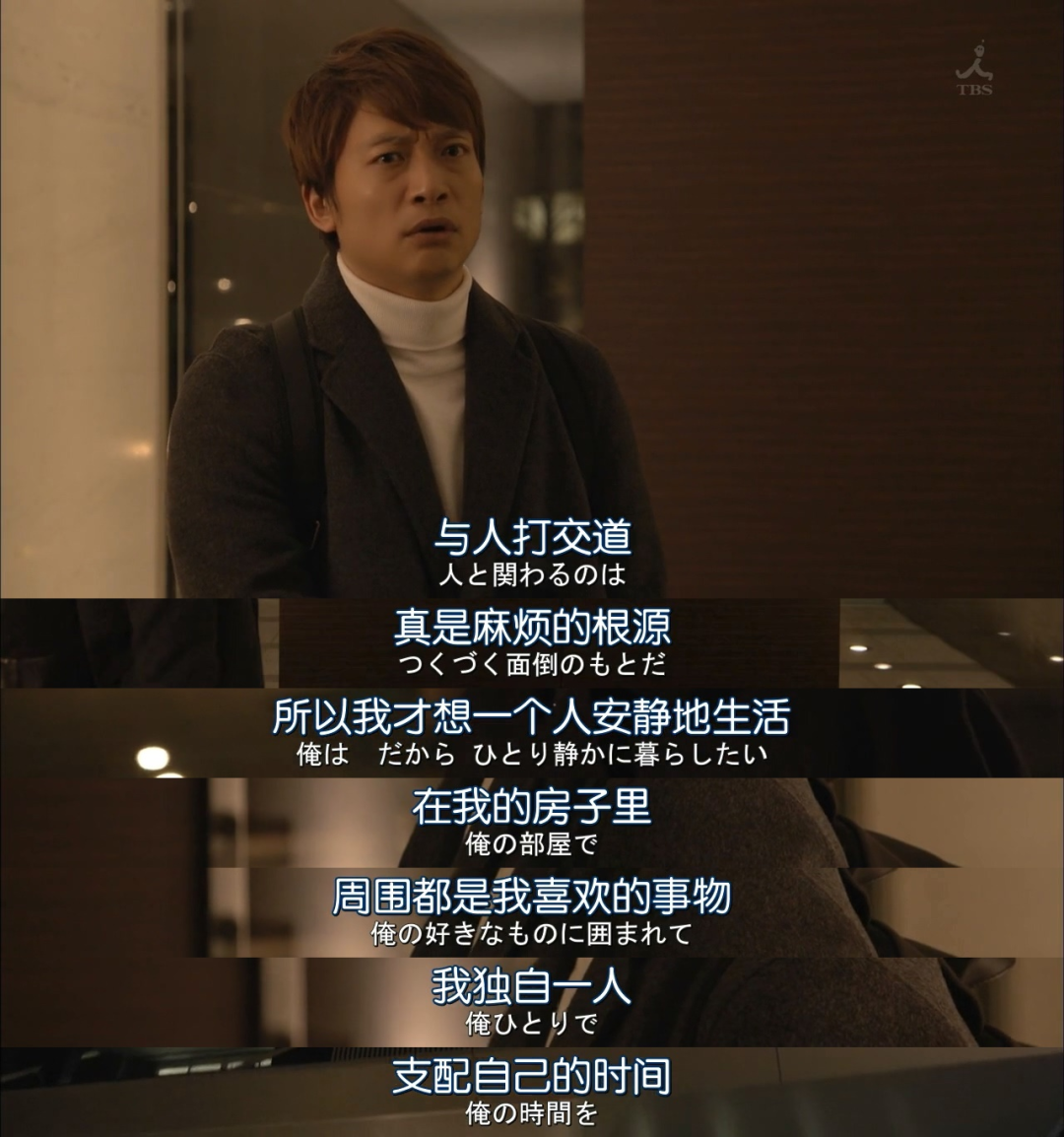

在日剧《晚酌的流派》里伊泽美幸每天下班,会自己制作美食配配冰啤酒,保持每周一次的健身房锻炼,“一屋一人晚酌一盏”是她独居生活的“铁律”。那种一个人用心生活的样子,很棒。

根据《新独居时代报告》发布的数据显示,截止到2024年,中国独居人口规模已达1.23亿,较去年同期增长5.2%。其中,20-29岁、30-39岁、40-49岁单身独居人口分别为约4500万、 3800万和2700万。也就是说,20-50岁中青年阶段的独居者达到1.1亿人;到2030年,我国独居人口数量预计将达到 1.5 亿至 2 亿人。在以“家单位”为住的现代社会里,独居,正以无法阻挡的趋势成为一种“正常”的生活方式。

独居,正走向美好,但这种生活方式也异常昂贵。《大西洋月刊》专栏作者Pinsker在《独居的隐形成本》一文中算了一笔账:房租、 水电费、保险等无法与他人分担。以2025年为例,一人公寓的平均月租高达1800美元,而两人合租每人仅需900美元,差距一目了然;食品方面,独居者因包装量大浪费严重,数据显示,独居者购买的30%-40%的生鲜被扔掉;20%独居者遭遇过餐馆拒绝单人预订的尴尬;以及独居者旅行时,单人补差价高达50%-70%。

这是能算得清的成本,还有难以估量的社会层面的隐性成本。独居作为一种人畜无害的居住方式,却动辄会被贴上“异类”的标签。最近,两位独居多年的朋友向我讲诉了他们中年的独居生活——舒适中夹杂着不自在。

居住在山东的小Z,在一家制药公司做研发五年,上个月他刚过完34岁生日,也是他独居生活的第三年。28岁博士毕业上班后,他和前女友同居过两年。因为婚事谈不拢,分手后一直单身的他顺理成章开启了独居生活。

说起独居的好处,小Z一一细数:自己有轻微洁癖,独居可以让自己不用忍受合租的凌乱、也不会产生谁做家务的争执。物品可以随心所欲拜访,不用顾及他人的感受——这些都是他和前女友同居时埋过的雷。另外,他平时下班后会把部分工作带回家继续加班,每周也有一天可以在家办公,独居让他有安静的空间思考、工作、阅读文献和行报,免受合租的干扰,这些都是独居才能给予的奢侈自由。

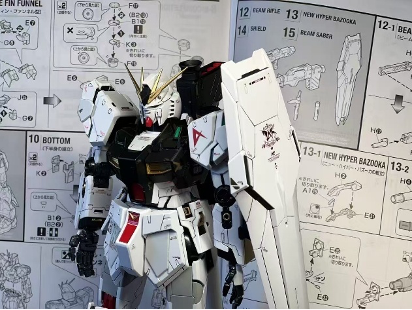

当然,一个人住也会有孤独的时候。但独居三年,他早熬过了质问“生活是不是虚无”的阶段。近几年,他喜欢上了组装变形金刚、摆弄手办,一颗颗小螺丝拧进模型里,精致的零件组合出栩栩如生的造型,每一次拼装完成都带来微小却真实的成就感。在这一房一厅的小出租屋里,小Z找到了自己的生活节奏和乐趣,能够完全与自己内心的小宇宙安然相处。

独居的快乐不少,但难处也是“丰富多彩”。先说吃的方面,小Z会做点简单的饭,番茄炒蛋、麻婆豆腐(调料包版),水平刚够及格边缘。而他作为一个潮汕人,对吃是有着虔诚的追求的,之前同居时,两个人闲暇之余还琢磨一下饭菜,一起逛菜市场,另一半掌勺、他打下手,屋子里有点烟火气。可自从独居后,他大多用外卖或冷冻食品裹腹,感觉全身上下每个毛孔都散发着泡面和调料包的味道。周末偶有闲心时会在网上订点生鲜(一个人也懒得逛菜市场了),做一顿黑暗料理。去年体检,喜提高血脂。独居的代价,是牺牲了口腹之欲和胆固醇换来的。

不过,和无法满足口腹之欲相比,更让小Z难受的是打量他的社会眼光。和女性比起来,他这个年龄的独居男性——没有伴侣、不常出门、社交圈小,似乎更容易被打上“怪叔叔”的标签,别人会自行脑补各种剧情。

有一次,他扔垃圾正巧听到小区几个老头老太太凑在一起嚼舌根:5B那个小伙子神出鬼没的,一天也不知道躲在家里干嘛,怪得很。还有一次,晚上九点多,小Z带着一位同事回家。同事和他同组,平时关系不错。那天同事和媳妇儿吵得不可开交,一时无处可去,正好两人又一起加完班,小Z便顺势邀他来家借宿一晚。刚进小区广场,就碰见楼上的大姐。大姐嘴上客气地打着招呼,眼神却像扫描仪一样在同事身上来回“扫射”,眼中写满了“小道消息”。

平时见到小区里的邻里,小Z都会微笑点头打招呼,自认为在他们眼中是个有礼貌的青年,原来“小丑竟是我自己”。后来租约到期后,小Z就搬到白领公寓,这里的邻居们都是和自己年龄相仿的职场牛马,没闲心管别人。这种恰如其分的冷漠是他这个独居者所需要的。

还有就是和很多独自生活的人一样,小Z遇到小病小危只能自己顶着,当下内心还是会瘆得慌。有一阵子,他患了耳石症,头晕会突入袭来。有一次,他站着突然就感到眩晕,整个人扑倒在地,右肘还撞上了桌角。幸好没有骨折,但他想起来仍然后怕:如果真生了什么大病,没人知道、没人能帮忙,是不是自己晕死过去都没人知晓?那刻,一人独居的脆弱感瞬间涌上心来。但小病小灾过去后,他又会觉得“若为自由故”,那些都不是事儿。

至于不少独居女性最在意的安全问题,小Z也并非毫无警觉,但他承认,作为男性,确实不用在门口摆一双男士鞋、把外卖头像改成男性来“撑场面”。不过,在搬进白领公寓前他有一次被盯梢、跟踪了,现在想起来还心有余悸。

进入小区前,需要经过一个地下隧道,平时下班高峰人多,没感到什么危险。但有一次,小Z加班比较晚,打车快到家门口时遇到交通事故封路,他就步行穿过隧道回家。夜晚的隧空无一人,荧光灯在头顶发出单调的嗡鸣,墙面的潮湿味和脚步回声被放大成不安的节拍。

然后他就发现除了自己的脚步声外,还多了几个。扭头看了一眼,发现有三个年轻男性亦步亦趋地跟着他,他们之前就在地下隧道晃悠,他眼熟。意识得到自己可能被跟踪的瞬间,心脏像被人用力攥住、血液在耳朵里隆隆作响,脑子里演绎着各种抢劫、勒索、黑暗惊悚片剧情。后来,小Z走路改成竞走,接近隧道出口时他几乎跑了起来。进入小区看到保安亭后,他才敢扭头看,发现后面没人,整个人松了一口气。

在小Z看来,独居生活就是一场自我较量——得到自由的同时,既要和孤独握手言和、又得时不时和意外较量一番。你要文能做自己情绪的急救员、武能做好家务,既能享受无人打扰的清净、也要承担无人能及时伸手的恐惧。总之,你得学会在这个没人替你担当的世界里,把自己照顾得体面。

S两年前离婚,在35岁时开启了独居生活。说来神奇,这是她长这么大第一次自己生活。

大学她是在老家湖南读的,平时住校、周末返家。毕业后来苏州工作、打拼,一直和别人合租。直到29岁时,S靠着自己的积蓄和父母的资助凑够了首付,拿下来苏州吴江区的一套两居室,算是有了自己的窝。但是,那时候自己要上班,装修是父母帮着盯的,装修好退休的父母就一直和自己在苏州同住,老的照顾小的生活起居、小的给老的提供陪伴,一家三口只是换了一个地方生活。

32岁,通过相亲认识了前夫,相处半年结婚。婚后两年过得不尽如人意,夫妻俩没孩子、婚房是男方的、各自婚前财产清晰,所以离婚一点都不拖泥带水。35岁的S到了中年,才第一次开始真正独自生活。

因为是自住房,独居的S不用像租房那样担心房东突然爽约或者室友的奇葩作息,安全性和稳定性高了许多。最大的麻烦落在了恋爱这一块。只要和异性在小区里溜达,甚至带回家,遇到邻居时,立刻弥漫出一种微妙的气氛。

中国的老人有一种特殊能力,一旦扎根一个新环境,几乎能在几天内摸清整个邻里的底盘。当初,S的父母帮忙盯装修的时候,就顺手把左邻右里的情况打探得一清二楚。自然,她家的情况,邻居们也心知肚明。虽说离婚人士婚恋自由、谁也管不着,可真要把异性带回家,那些眼神里的揣测就像聚光灯,把人照得无处遁形。

有一次,S接到妈妈的电话,开口就问她:你是不是谈朋友了?原来是邻居大姐看见她和一个男的在小区附近的餐厅吃饭,还一起在小区广场散步。那位大姐化身情报联络员,把消息原封不动地转达给了S的母亲。

而S和那位男士,其实只是普通朋友,抱着先认识一下再看的态度。结果八字都没一撇,风声就已经传到娘家。自那以后,搞得S压力很大。其实,她作为离异单身女性,谈恋爱、接触异性很正常,但周遭就是有种磁场,会对离异单身女性的这种举动发出不友好的信号。

对S来说,独居的另一大麻烦是生活成本太高。离婚前,两人住在男方全款购买的婚房,她自己的房子还能出租,租金正好抵掉房贷。家里开销上,水电煤和网费由她负责,柴米油盐、生活用品则由前夫承担,剩下的工资各自管理。她拿到手的薪水,能存不少。

可离婚后,房贷、水电煤、柴米油盐样样都要自己出钱,压力扑面而来。S在苏州一家教育机构做培训师,工作里有一半是销售性质,月薪并不稳定,平均下来到手将近六千。这几年环境不好,涨薪完全无望,她扣掉房贷、车贷和日常开销,手头不宽裕。当时买车的时候,是因为家里距离上班的地方远,开车方便。可现在,确实养起来太费力。最近,她正在卖车,打算省下一笔固定开销。

S曾看过《女性贫困》这本书,里面讲到不少日本女性的困境:她们有大学学历,也有工作,但一旦离婚,还要独自抚养孩子,既要兼顾职场又要育儿、抚养费往往难以到手、再加上男女同工不同酬的薪资差距,生活瞬间从过去的中产跌落到贫困。想到这些,S暗自庆幸自己暂时没有孩子,至少还可以“一个人吃饱,全家不饿”。可即便如此,她也常觉得力不从心。对她而言,独居,不仅是一种生活方式、更是一本经济账。相比婚姻里的经济分担,独居能让人更真切体验到独立的美好、以及自由的昂贵。不过即使昂贵,独居的快乐,也依旧让人沉醉。

排版:球球 / 审核:同同

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6149人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里