王炸阵容拍出的“荒岛连环死亡谜案”,为何口碑两极?

作者:三联生活周刊(微信公号)

08-28·阅读时长28分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

8月22日时,好莱坞电影《伊甸》在国内与北美同步上映。在国内上映期间,《伊甸》因宣发活动引发了广泛争议。片方在宣发活动中设置了灾难前“选择牺牲父亲还是母亲” 等争议性问题,并将参与者的回答剪辑后发布。其中,素人观众鹏鹏称,他因回答被断章取义式传播,遭遇了网络暴力。宣发争议外,这部电影的内容质量,也出现了不同口碑的评价。

总的来说,《伊甸》是一部四不像的电影,因为这是根据真实事件改编的,编导的创造力严重受限。

主笔|袁越

以下内容涉及剧透,请谨慎阅读

8月22日时,好莱坞电影《伊甸》在国内与北美同步上映。在国内上映期间,《伊甸》因宣发活动引发了广泛争议。片方在宣发活动中设置了灾难前“选择牺牲父亲还是母亲” 等争议性问题,并将参与者的回答剪辑后发布。其中,素人观众鹏鹏称,他因回答被断章取义式传播,遭遇了网络暴力。宣发争议外,这部电影的内容质量,也出现了不同口碑的评价。

总的来说,《伊甸》是一部四不像的电影,因为这是根据真实事件改编的,编导的创造力严重受限。

主笔|袁越

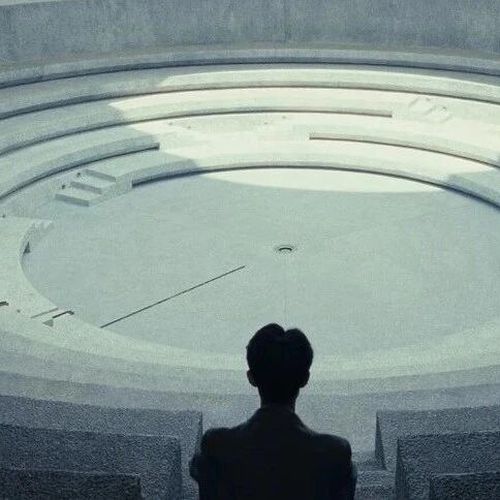

海报上说,这是一部荒岛求生片,讲的是几名德国人于1930年代在一座名为佛罗里那(Floreana)的无人小岛上艰难求生的故事。但是,大部分荒岛求生电影的主人公都是因为某种不可抗力被迫上岛的,大家在没有外援的情况下齐心协力对抗大自然。但这部电影里的几位主人公却是在准备充分的情况下自愿分批上岛的,最早上岛的那批人已经把基本设施建好了,后来的人可以坐享其成,而且这座岛经常有船只到访,为岛民带来物资和外部讯息,这算哪门子荒岛求生?

《伊甸》剧照

所有主角全都上岛之后,大家便开始勾心斗角,几位好莱坞当红影星也趁机大飙演技,把这部电影变成了讲述人性之争的剧情片。但是,几位主要人物的历史背景交代得非常潦草,每个人的故事线都支离破碎,观众很难跟其中的任何一人产生共情。再加上这几人勾心斗角的情节极其狗血,作为剧情片来说这样的处理显然是不及格的,更合适的标签应该是宫斗肥皂剧。

再往下看,你会发现这部电影又变成了悬疑惊悚片,因为出现了偷盗和抢劫的戏码,最后甚至演变成了凶杀案。但是,最先死的那两个人从一开始就被塑造成了恶棍,两人被杀顺理成章,毫无意外可言,根本不需要推理,也引不起观众的丝毫同情。杀人的过程相当简单直接,双方的打斗只持续了不到一分钟,谈不上有任何惊悚之处。

《伊甸》剧照

看到最后,你会意识到这是一部关于人类命运的寓言片,因为最先上岛的人想把这座岛建设成乌托邦,最终这个宏大设想惨遭失败,证明自私的人性亘古不变。但是,破坏乌托邦理想的那几个坏人的行为实在是太过离奇,几乎像是编导为了证明自己的理论而编造出来的卡通人物。用这几个世间罕见的怪人来证明乌托邦不存在,说服力明显不足。

为什么这部好莱坞大制作演变成了这样一部四不像的电影呢?主要原因就在于这是根据真实事件改编的,编导戴着镣铐跳舞,想象力和创造力都严重受限。不过,如果你了解这件事的前因后果,你就会理解这部电影到底是怎么回事了。

岛的历史

佛罗里那岛隶属于加拉帕戈斯群岛(Galapagos),这组群岛距离南美大陆的直线距离约为1000公里,由16座大岛和若干座小岛组成。因为地理位置偏僻,该群岛一直未被南美洲原住民和太平洋岛民发现,岛上独特的动植物得以保存至今。达尔文就是受到这些动植物的启发而写出了《物种起源》,这也是这部电影最早的名字。

加拉帕戈斯群岛地理位置示意图

欧洲航海家于16世纪发现了加拉帕戈斯群岛,此后数百年里这组群岛一直无人认领,成了海盗们的乐园。佛罗里那岛位于加拉帕戈斯群岛的最南端,往来于南美洲和亚洲的船只最先看到的就是这座岛,所以该岛一直是航海家们最喜欢的补给站,岛上独有的陆龟就是被他们吃灭绝的。

佛罗里那岛上的陆龟(袁越 摄)

佛罗里那岛总面积高达173平方公里,但最高海拔只有640米,所以这座岛地势平坦,气候干燥,淡水资源匮乏,并不适合人类居住。1820年,一群捕鲸者放了把火,把岛上的森林尽数烧毁,生态环境遭到了严重破坏。那群德国移民误以为这座岛只有500年的历史,原因就在于此。

1832年,厄瓜多尔政府正式将加拉帕戈斯群岛收归己有,开始往岛上送囚犯。第一批80名囚犯于1833年被送到佛罗里那岛,管理者在岛上建立了一个名为“和平避难所”(Refuge of Peace)的变相劳改营。第一任加拉帕戈斯省长何塞·维拉米尔(Jose Villamil)是个理想主义者,他希望通过这个劳改营证明犯人不是绝对的坏人,完全可以通过劳动改造重新做人。但这些罪犯毫无悔改之意,把这座岛弄得一团糟,并造成了巨大的经济损失,第一次人性试验彻底失败了。

此后这座岛又接待过好几拨怀揣各种理想的移民,可惜他们也全都失败了,于是这座岛重新变成了无人岛,只在黑沙滩上保留了一个信箱,偶尔登岛的远洋船只会利用这个信箱传递消息。事实上,整个加拉帕戈斯群岛都荒芜了很长的一段时间,因为厄瓜多尔人盛传这个地方被魔鬼施了魔法,上岛的人必有灾祸。这部电影假借一只陆龟暗示了这个魔咒,为后来的故事蒙上了一层宿命论的阴影。

佛罗里那座岛上的邮箱还在(袁越 摄)

1925年,一群不信邪的北欧人被一则广告吸引,千里迢迢来此寻找新生活。他们带来了当时最先进的生产技术,试图把加拉帕戈斯群岛建成一个世外桃源。可惜他们只坚持了3年就受不了了,大部分人选择返回欧洲,但有几户人家留在了自然条件更好的圣克鲁斯岛(Santa Cruz)上。这座岛距离佛罗里那岛大约100公里,并不算太远,所以佛罗里那岛不能算是与世隔绝的荒岛。真实生活中的那几个德国移民和这些北欧移民是有互动的,这一点被电影编导省略了。

佛罗里那座岛上的植被(袁越 摄)

我在2013年的时候去了趟加拉帕戈斯群岛,花了两个多小时从圣克鲁斯岛坐船来到了佛罗里那岛,参观了岛上的陆龟养殖基地。在我的印象里,这座岛的自然条件确实远不如降水充沛的圣克鲁斯岛。岛上的植被看似茂盛,但大都属于耐旱的低矮灌木,找不出几棵高大的树木。岛上人口稀少,常住人口不到100人,除了旅游业之外没有任何值得一提的产业。

当年德国移民建造的引水渠(袁越 摄)

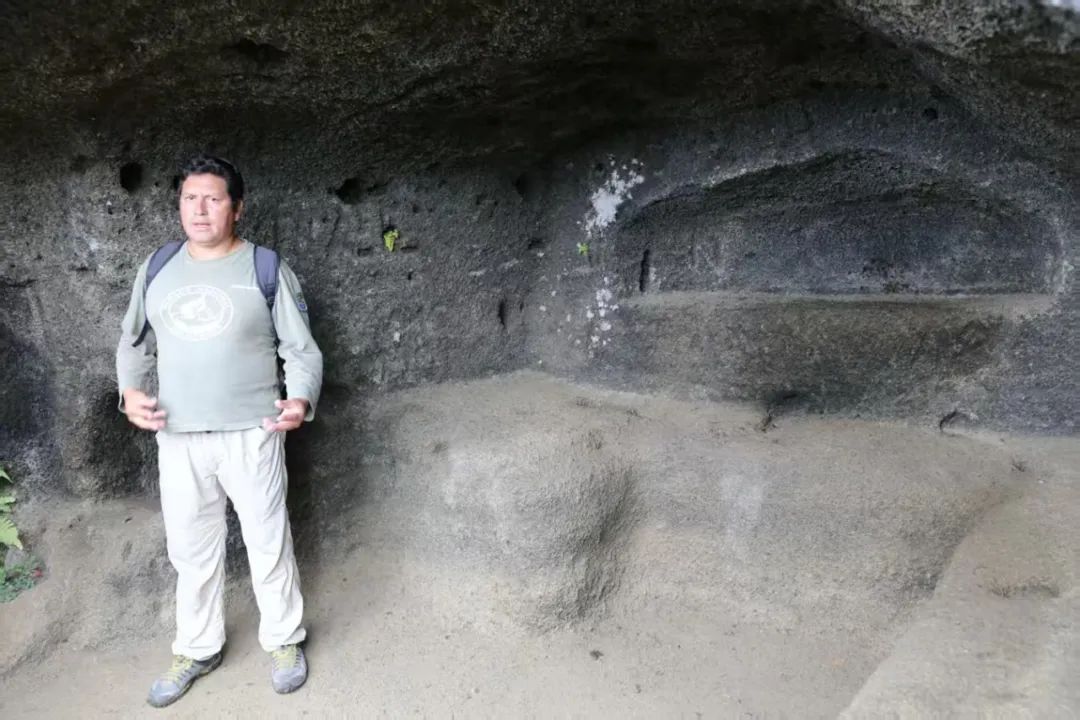

我就是在那次旅行时第一次知道了这个故事,并把它写进了三联的文章里。当年那个导游亲自带我爬到了岛的半山腰,参观了这个故事的主人公维特摩尔一家刚上岛时住过的海盗岩洞,可惜这家人建造的那幢原始木屋早已被拆掉了。我还看到了当年那几个德国移民开凿出来的一条小路,以及维特摩尔一家修建的饮水设施。我记得引水管里的水流非常小,由此可见这座岛缺水的情况一直没能得到有效的改善。

导游为我们介绍海盗岩洞的内部结构(袁越 摄)

人的历史

最早上岛的德国人弗里德里希·里特(Friedrich Ritter)原本是个牙医,他于1929年带着自己的情人多尔·斯特劳彻(Dore Strauch)搬到佛罗里那岛,打算把这座岛变成一个乌托邦。里特崇拜尼采,对人类彻底失望,希望自己能在远离尘世的环境里写出一部拯救人类的巨著。斯特劳斯患有多发性硬化症(MS),她希望能通过冥想和健康饮食治好自己的病。

斯特劳彻是里特的崇拜者,两人是在抛弃了各自的配偶之后离开德国的。里特宣称自己是个裸体主义者兼素食主义者,他相信吃素不需要咀嚼,再加上他害怕在荒岛上生活时万一牙疼没地方治,因此他在出发前把自己和情人的牙齿都拔光了,但两人只随身携带了一副不锈钢制成的假牙,所以遇到坚硬的食物时必须轮流吃饭。

里特和情人施特劳彻(《加拉帕戈斯情事:撒旦来到伊甸园》剧照)

里特把自己在岛上写的日记通过那个邮箱寄回了德国,在报纸上发表后引起了广泛关注,维特摩尔一家人就是被这些日记吸引而来的。这家的男主人名叫海因茨·维特摩尔(Heinz Wittmer),是个一战老兵,女主人名叫玛格丽特·维特摩尔(Margret Wittmer),比丈夫小很多。海因茨和前妻所生的儿子哈里(Harry)患有肺结核,海因茨付不起昂贵的疗养费用,于是决定举家搬迁,希望佛罗里那岛上的新鲜空气能够治好儿子的病。

维特摩尔一家(《加拉帕戈斯情事:撒旦来到伊甸园》剧照)

1932年8月,维特摩尔一家上岛。里特不希望自己的平静生活被打扰,把这家人赶到了位于半山腰的那个海盗洞穴暂住。上岛时玛格丽特已经怀有身孕,并于当年的年底产下一子,取名拉尔夫(Ralf),据说这是加拉帕戈斯群岛上出生的第一个孩子。

1932年10月,又有4人登岛。其中那位女士自称男爵夫人(Baroness),是个40多岁的女性,另外3名年轻男性分别是黑发的罗伯特·菲利普森(Robert Philippson)、金发的拉尔夫·洛伦兹(Rudolph Lorenz)和厄瓜多尔仆人曼努埃尔·博哈(Manuel Borja)。其实这3名男性都是男爵夫人的情人,而这个男爵夫人的称号是她自封的,她真名叫做Eloise von Wagner Bosquet,原来是个混迹于巴黎上流社会的舞女。但她似乎很有手腕,不但让这几位年轻男性心甘情愿地做了自己的男宠,还说服了厄瓜多尔政府,批准她在佛罗里那岛上建造一个专门为美国富豪服务的高档旅馆。

中间为男爵夫人(《加拉帕戈斯情事:撒旦来到伊甸园》剧照)

男爵夫人的到来引起了另外两家的不满,三方矛盾愈演愈烈。几个月后,洛伦兹声称男爵夫人放弃了这个岛,和菲利普森一起坐船去了塔希提。但是这两人此后就再也没有任何音讯了,没人知道他俩去了哪里,而洛伦兹本人也在不久之后死于一次蹊跷的海难事故。

再后来,里特也因为误食了有毒的鸡肉而暴毙,失望的斯特劳彻独自一人回到德国,于1943年因病去世。只有维特摩尔一家坚持了下来,最终在岛上建成了一座旅馆。海因茨于1962年病逝,玛格丽特一直活到了2000年,享年95岁。从此,所有见证过这桩奇案的人均已作古,真相也许永远无法浮出水面了。

佛罗里那岛的罗生门

斯特劳彻回到德国后不久就出版了一本回忆录,名叫《撒旦来到伊甸园》(Satan Came to Eden)。从这个书名就可以看出,她恨死另外那几位不速之客了。玛格丽特也于1959年出版了自己的回忆录,名叫《佛罗里那岛:一个女人前往加拉帕戈斯群岛的朝圣之旅》(Floreana: A Woman’s Pilgrimage to the Galapagos)。从这个书名看不出她的立场,但她同样在书中说了很多关于另外两家的坏话。

这两本书最为关键的差别就是关于里特之死的描述。斯特劳彻说死鸡肉是他俩一起处理的,她吃得比里特还多,而里特死之前还请求她为自己读了一段尼采,并向她表达了深深的爱意。而玛格丽特则声称里特早就受不了斯特劳彻了,而他在临死之前用尽最后一点力气在纸上写下了一句话:“我要用我生命的最后一口气诅咒你!”,写完后他抬起头,双眼狠狠地瞪着斯特劳彻。

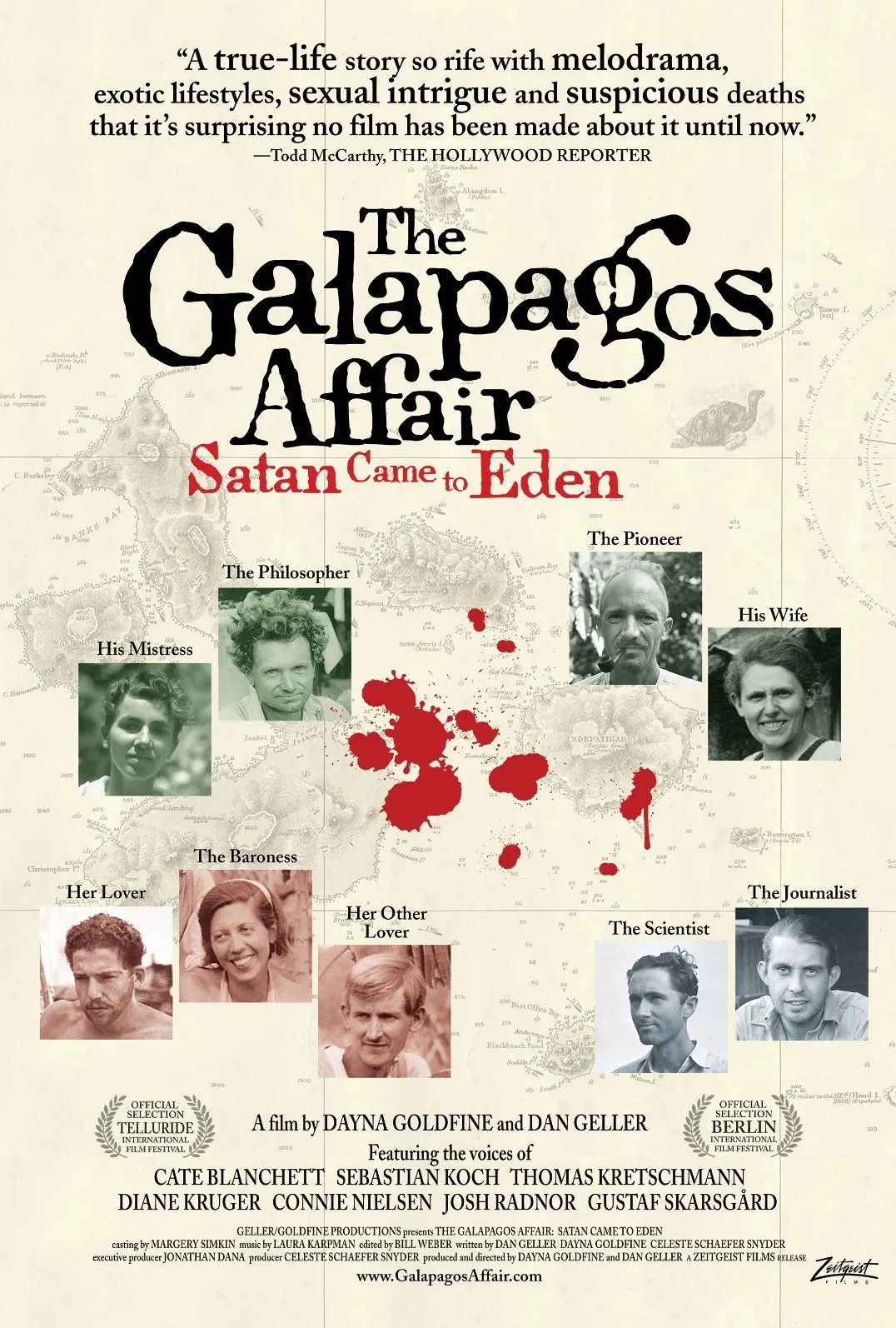

这两本书的一个共同点就是她俩都很讨厌男爵夫人,可惜男爵夫人以及她的两位情人都已死亡,没人替她说话,所以她成了大家公认的坏人。不过,随着一部名为《加拉帕戈斯情事:撒旦来到伊甸园》(The Galapagos Affair: Satan Came to Eden)的纪录片于2013年公映,这桩公案又生出了很多疑团。

《加拉帕戈斯情事:撒旦来到伊甸园》海报

这部纪录片的文字内容大都来自上面提到的那两本回忆录,但片中收录的很多影像资料则来自一位名叫乔治·艾伦·汉考克(George Allan Hancock)的美国石油大亨,此人发财之后投资了很多电影和音乐项目,不过他最喜欢航海,曾经率领一支由科学家组成的探险队进行过数次远洋航行。这艘科考船来过好几次佛罗里那岛,汉考克和里特一家成了朋友,拍过不少关于两人日常生活的黑白影像。但当男爵夫人上岛后,她很快就代替了里特,成了汉考克的新宠。他不但为男爵夫人拍摄了更多的影像,甚至还以她为主角拍摄了一部4分钟的黑白默片,名叫《佛罗里那岛的女皇》(The Empress of Floreana)。片中的男爵夫人衣着暴露,表演浮夸,但却很符合当年的默片风格。

拍摄这部片子的主要目的是为佛罗里那岛的豪华旅馆项目做宣传,男爵夫人在这方面绝对是一把好手。她很善于利用媒体为自己造势,不但经常通过邮箱给报社提供劲爆素材,而且还曾经去圣克鲁斯岛进行过社交活动,所以公众很快就把里特忘记了,把她视为佛罗里那岛的新代言人。

《伊甸》剧照

这部纪录片展示了很多汉考克拍摄的岛民日常生活的照片和视频,男爵夫人出现的次数最多,她的形象也很正面,似乎深得科考队员们的喜爱。最有意思的是,其中一张照片拍到了里特和男爵夫人勾肩搭背的状态,似乎两人的关系并不像电影《伊甸》里描述的那么不堪。而玛格丽特和洛伦兹的关系也很密切,似乎这两人之间也有某种神秘的关系。

根据科考队员们的描述,里特一家和男爵夫人一伙的关系要比和维特摩尔更近一些,因为前两家都属于知识分子阶层,趣味更相投。相比之下,维特摩尔一家属于普通市民阶层,无论是知识储备还是日常兴趣都比较“土”,和另外两家说不到一起去。

维特摩尔一家住过的海盗岩洞(袁越 摄)

另外,汉考克还拍到了斯特劳彻离岛时的情景,她确实显得悲痛欲绝。与此对应的是,汉考克发现男爵夫人失踪后不久,她家的很多物品就已经被搬到了维特摩尔家里。汉考克拍到的最后一组镜头就是维特摩尔一家人站在自己的房屋前冲准备离岛的科考队员们挥手作别,每个人的脸上都洋溢着灿烂的笑容。

电影的历史

这部电影的想法开始于15年前,导演朗·霍华德(Ron Howard)和家人去加拉帕戈斯群岛旅游,听说了这个故事,从那之后他便动了拍电影的念头,并开始构思剧本。不过因为各种原因,这部电影直到2024年才终于拍完,并在当年的多伦多国际电影节上举办了首映式。

这部电影的另一位编剧是加拿大人诺亚·平克(Noah Pink),此人算是个影坛新人,此前唯一一部编剧作品就是2023年为苹果TV拍摄的流媒体电影《俄罗斯方块》(Tetris)。那部电影试图假借这款著名电脑游戏出海的过程反映美苏争霸的历史,但因为这个过程太过复杂,超出了他的掌控能力,所以电影拍得过于零碎,哪个故事都没有讲好。

这部电影犯了同样的毛病,原因也是类似的。这个故事本身足够复杂,涉及到宗教、哲学、自然和人性等等诸多宏大命题,编导对这些宏大命题缺乏认知,每个命题都没有讲清楚,结果就是现在这个四不像。

《伊甸》剧照

更为重要的是,这个故事来自真实事件,而几位当事人的回忆录存在自相矛盾之处,编导只能选边站队,否则这个故事就说不圆了。但这么做的结果就是很多人物的行为不合情理,显得过于卡通化了。

我个人相信,最终拍板选择站哪边的人肯定是导演霍华德,他是好莱坞大腕,拍过《美丽心灵》《阿波罗13号》和《达芬奇密码》等一系列既叫好又卖座的大片。不过,他拍的片子大都积极向上,《伊甸》很可能是他拍过的最阴暗最血腥的片子,这里面是有原因的。

《伊甸》剧照

这个故事的主角里特来自魏玛时期的德国,当时的德国政治腐败,经济糟糕,民众怨声载道,为几年后纳粹的上台提供了最合适的土壤。里特正是因为对现状的不满而远走他乡的,他认为当时的德国体现了资本主义的腐朽,并进而相信人类也正走向死胡同。

从某种意义上说,今天的美国和当年的德国颇有几分相似之处,也有不少激进的美国知识分子对现实彻底失望,选择离开美国,里特就是这类人的形象代言人。虽然他本人身材矮小瘦弱,脸型尖嘴猴腮,但霍华德却选择了好莱坞著名的性感偶像裘德·洛(Jude Law)来扮演里特,还让他在片中大秀肌肉,把里特塑造成了一个大英雄。

《伊甸》剧照

里特的情人斯特劳彻是个身患重病的里特崇拜者,但英国著名舞台剧演员凡妮莎·柯比(Vanessa Kirby)把斯特劳彻塑造成了一个性格刚强的女人,对里特放弃素食主义非常不满,进而质疑了他的才华。但实际上佛罗里那岛非常干旱,不适合种庄稼,所以仅靠素食是根本活不下来了,所以岛民们要么吃肉要么饿死,没有其他选择,所以斯特劳斯的质疑是没有根据的,霍华德的处理方式与其说是一种个人选择,不如说是为了讨好现在的好莱坞。

真实生活中的男爵夫人是个非常复杂的人,但安娜·德·阿玛斯(Ana de Armas)把这个角色塑造成了心如蛇蝎的恶女人,很多看似出彩的表演其实都有用力过猛的嫌疑。霍华德之所以这么处理,原因很可能在于这个故事急需一个反面角色,而男爵夫人所代表的权贵资产阶级正好是霍华德想要批判的对象。

《伊甸》剧照

从当今美国政治的角度来看,男爵夫人代表保守的共和党,只会虚张声势,却没有治理国家的真才实学。里特一家代表激进的民主党,虽然口号喊得山响,但同样不得不在现实面前低头。而维特摩尔一家则代表着广大的中产阶级,这些人不关心政治,只知道努力工作,挣到足够的钱传宗接代。霍华德属于民主党中较为温和的一派,不喜欢左右双方你死我活的斗争,这就是为什么他会把现任副总统万斯的那本成名作《乡下人的悲歌》(Hillbilly Elegy)拍成了电影。而在《伊甸》这个故事里,激进的左右两派全军覆没,只有温和的中间派活了下来,也许这就是霍华德心目中这个世界该有的样子吧。

结语

这部电影可以有很多种不同的解读,比如有人从中看出了人性的亘古不变,有人从中看出了乌托邦幻想的不靠谱,还有人从中看出了现代科技对于提高人类生活水平的重要性。但有一点是肯定的,那就是活得长才是王道,因为只有活得最长的人才有最终的裁定权。

《伊甸》剧照

这个故事里活得最长的人就是西德尼·斯维尼(Sydney Sweeney)扮演的玛格丽特,她的自传出版得最晚,其内容也最权威。该书出版后她便拒绝再接受任何采访了,她的理由是:只要把嘴闭上,就不会招苍蝇。

排版:小雅 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6141人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里