《电车之心:中国动力电池传》是一本写给大众的书,即便您是一个对产业和财经新闻毫无兴趣的人。

年初,DeepSeek引起全球的关注,人形机器人站在春晚的舞台上扭秧歌,有国际媒体盘点中国在科技和制造业领域的各项突破之后提出,中国成为了科技领域的主导者。

而我们这本书讲的就是过去几十年里,起码在科技和制造业领域,中国从追赶到领先是如何做到的。

这其中有因缘际会的传奇,当然也有聪明和勤奋。但更重要的是,我们想在复盘一个产业的崛起中,找到方法论。我们觉得在科技和制造业对经济和社会发展影响越来越大的今天,这些对产业的理解对普通人看懂新闻,分析趋势,亦有用处。

点击上图,购买本书⬆️

文 | 杨璐

《电车之心》作者之一、《三联生活周刊》主笔

我们选择了最早受到瞩目的新能源汽车作为入口。中国汽车行业技术上曾经长期依赖国外。但到了2023年,中国取代日本成为全球第一大汽车出口国,其中,新能源汽车的表现也很亮眼。但新能源汽车产业还是过于庞大,最后,我们落实到了它的心脏,动力电池上。在新能源汽车推向市场的阶段,人们担心最多的问题就是比如趴窝、跑不远,掉电快、自燃等现象,这些都与动力电池相关。

我们开始做这个采访的准备时,动力电池某种程度上也决定着新能源汽车的定价,它的成本当时占汽车成本的40%到60%。中国的动力电池产业也在全球竞争中具有很大的优势,《经济学人》杂志曾经专门写文章发问:“为什么全球电池产业无法剥离中国”。

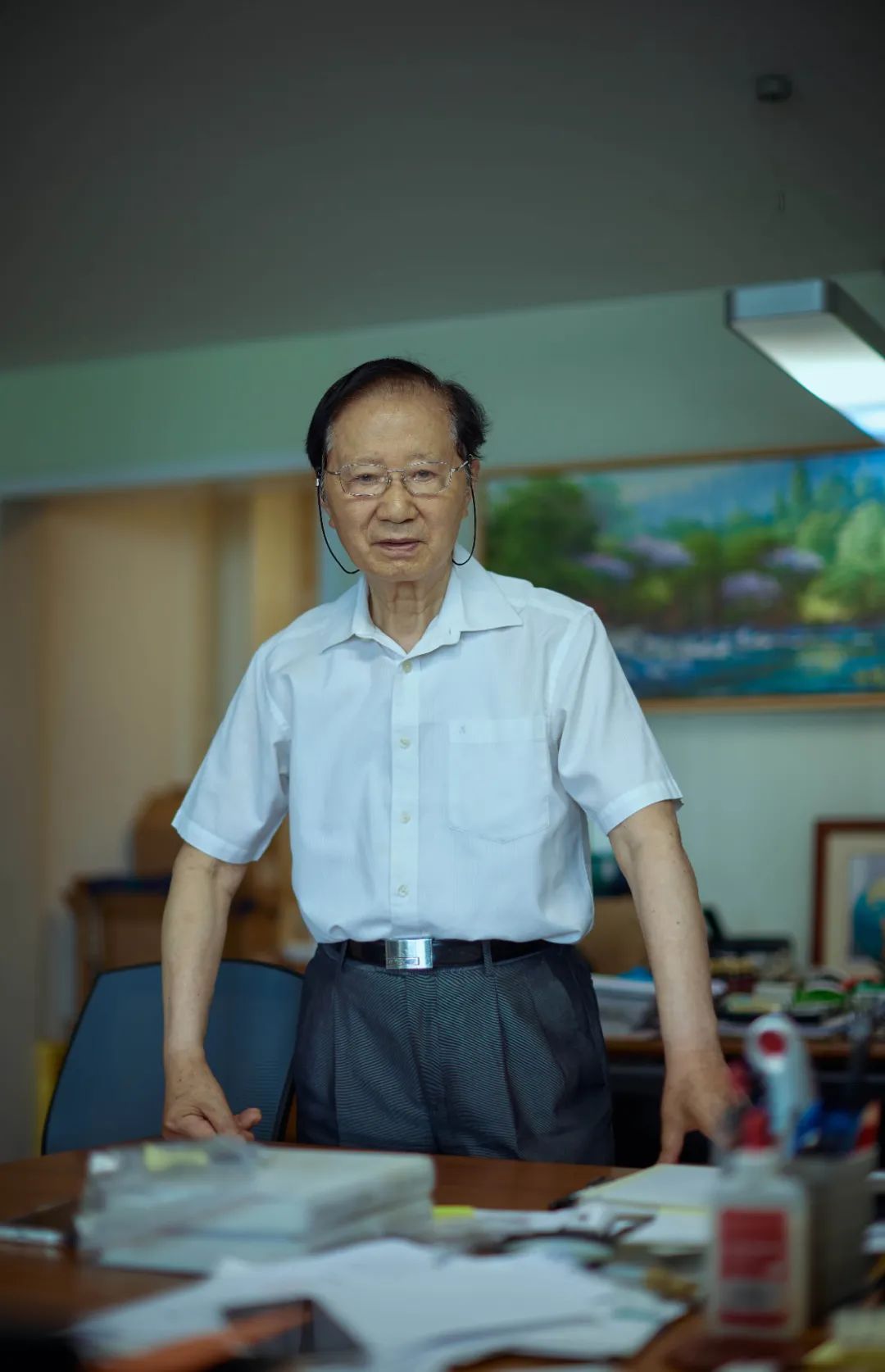

动力电池从0做到全球第一,我们首先想给读者讲的是,一项战略性新兴产业从酝酿到出台,背后的政府逻辑和运作方式。中国锂电池领域的奠基人,中国工程院院士陈立泉告诉我在20多年前,中国工程院曾经接到一个当时的机密任务,研究2050年中国的油气资源情况。中国煤炭丰富、少天然气,缺石油,从1993年开始,就从石油净出口国变成净进口国。

中国随着社会经济发展,石油对外依存度越来越高,陈立泉说,我们希望石油的对外依存度不超过50%,但到了2023年,石油的对外依存度依旧还高达71.2%。无论从国家的能源安全还是从环境的考虑,发展新能源替代石油,都是一项顶层的目标。当年参与这个研究项目的很多科学家,日后从事了新能源领域不同技术路线的研究。

中国工程院院士陈立泉,是中国锂电池领域奠基人。他对中国锂电池领域从无到有做出开拓性贡献,培养了大量的人才。他在宁德时代创立和发展过程中,也做出过决定性贡献。(黄宇 摄)/内文图

几乎在调研油气资源情况的同时期,中国科技和产业也在从“市场换技术”向“自主创新”转型。北京大学的路风教授回忆说:“2003年政府换届,新一届政府要开始制定中长期科技规划。这件事由科技部牵头,在规划过程中就产生了政策方向上的辩论。科技部部长徐冠华和一部分同志主张自主创新,但参与规划的很多人反对。他们认为都什么时代了,还要关起门来自己搞。”

自主创新的阻力太大,科技部调研室就委托路风教授进行调研。路风的调研报告很扎实,其中就包括对合资车企和自主创新车企,一线工程师的访谈。根据他从美国学习的理论和实地调研,他说,技术进步是内生的,市场换技术的组装模式,没有产品开发,也就没有技术能力。即便在全球化时代,工业发展依旧要考虑民族性和国家利益,他的报告从各种维度呼吁自主创新。

新能源汽车的发展还赶上了一个时代机遇:2008年全球金融危机,中央政府部署4万亿人民币经济刺激计划。钱都花在哪里,相关部门进行了讨论。曾任全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心副主任、党组书记的陈清泰说,除了铁路、公路和基础建设的投资,国家决定寻找新的产业增长支柱去替代老的支柱。当时成立了“培育新一轮经济增长的产业支柱与建设经济长期发展的体制环境”课题组,其中一项就是对国外的电动汽车政策和技术进行研究以及调研我国的电动汽车发展。

中国电动汽车百人会理事长陈清泰是汽车和工业发展的行家,在电车发展早期,他便已在很多场合呼吁,发展新能源汽车是重大的战略机遇。(黄宇 摄)/内文图

电动汽车的研发在本世纪初,就正式纳入了规划。“十五”(2001年到2005年)和“十一五”(2006年到2010年)期间,“863”计划总共投资了20亿元研发经费。曾经在奥迪工作过的万钢应邀回国,担任“863计划”新能源汽车重大专项的首席科学家,总体组组长。

新能源汽车被确立为战略性新兴产业之后,它的技术研发和产业化,是有方法论的。在技术层面,是用“赛马”的办法找到了发展方向。第一个层面是三种新能源车技术路线的赛马,最后纯电动车跑在了前面。动力电池的技术路线,也是赛马。即便万钢积累了大量汽车行业的经验,也依旧不能从理论上去判断。

陈立泉跟我回忆,他去找万刚见面,希望在新能源汽车重大专项里给锂电池一个机会。他在锂电池领域是国内外一流的专家,也给万钢讲了原理,但最后还得用事实说话。锂电池要跟其他电池路线同场竞技。哪种技术能解决“跑得远,安全性高,成本低”的问题,哪种技术就是成立的。

产业化则需要市场。中国当时不存在一个消费者自发的,对电动汽车的需求。电动汽车的市场是通过政策手段和补贴创造出来的。当时最有代表性的是“十城千辆”工程和补贴。这一部分正好跟媒体的蓬勃发展相重合,当时的新闻报道非常多。

我们感兴趣的是报道的言外之意。战略和政策落实到基层,是需要中国式智慧的。早期的试点,为了减少创新和推广的阻力,是从电动大巴、微型车上开始的。

真锂研究的创始人聂昕说,如果一开始就发展电动乘用车,犯错空间是很小的。消费者个人花钱买一辆电动汽车,如果半路上出问题,肯定会发网上去,舆论影响很大,可能就做不下去了。电动大巴则可以作为公交车使用,开得慢,线路也固定,就算半路上趴窝了,社会影响也不会太大。微型车时速慢,也不会开多远,出事的几率相对较小。

聂昕,笔名墨柯,动力电池和新能源汽车领域研究者,创立锂电池调研和咨询机构真锂研究。(黄宇 摄)/内文图

“骗补”,更是伴随着新能源汽车发展的负面声音,它甚至一度让部分公众认为发展新能源汽车是一项失败的产业战略。曾任工信部党组书记、部长的苗圩在他的书《换道赛车:新能源汽车的中国道路》里专门复盘了“骗补”的现象。他写道,我们国家大,发展不平衡,各种政策在推进过程中必然会遇到新情况、新问题,不可能事事有预判。他说不能否认补贴对国家发展战略的成效,也不能轻视“偏补”对产业健康发展的负面影响。

民间自有狡黠的观察和解读。聂昕说,总要让大家看到有人赚到了钱,就能吸引企业的关注。企业要干这件事,要建生产线,实验室、招人。补贴圈进来人,再想出去,固定资产怎么办?总有人是认真做的,逐渐就往良性发展了。

我们后来在深圳见到了一家老牌的锂电池生产设备制造商,吉阳智能的董事长阳如坤。他从前在一家制造自动化设备的公司工作,接到了锂电池公司制造的订单。那家公司就是当时一个知名的骗局,电池研发是假的,但设备却是真的。阳如坤由此接触到了锂电池领域,后来辞职创业。

至此,我们的书从宏观到微观,带着读者一起进入到动力电池产业里。最近这几年,产业转移、地缘政治摩擦、中国制造业的竞争力,以及谁会去当工人,是新闻热点,也是我们持续在关注的领域。写这本书时,我们就想借着采访动力电池的头部企业,为读者提供答案。

动力电池产业的部分里,我们详细写了磷酸铁锂电池和三元电池的原理,技术演进和生产工艺。我们阅读了大量材料,采访了包括比亚迪集团弗迪电池有限公司技术总监孙华军等在内的研发和生产负责人。孙华军在电池行业从业超过20年,在发明刀片电池过程中起了主要作用。

比亚迪集团弗迪电池有限公司技术总监孙华军。在刀片电池的研发中,他带领团队起到了主要的作用。(蔡小川 摄)/内文图

花这些功夫来写这一部分,第一,动力电池决定着新能源汽车的续航里程、安全性、不同气候环境下的状态等使用价值,作为汽车的消费者,需要在汽车销售话语之外,能听到专业的知识。

第二,我们想知道动力电池的门槛在哪里。在我们做这个选题的时候,车企宣布要做电池、欧美等发达国家宣布要做电池的新闻经常出现在媒体上。但实际上,电池生产里的“坑”很多,需要丰富的经验,各家有各家的门道。

陈清泰在跟我们复盘为什么电动汽车的路线在三条新能源汽车技术路线中胜出。他说,储能电池的路线是符合国情的。当时,中国已经有了比亚迪等一批企业在生产消费电子类产品使用的电池,有一定的积累。时至今日,全球动力电池市场份额前十的企业,都出自中日韩三国。这三个国家从90年代起,就是全球消费电子类电池的主要生产国。

比亚迪于2020年推出的刀片电池。它标志着磷酸铁锂电池正在扭转三元锂电池的优势。(受访者提供)/内文图

讲到产业的故事,就涉及到成本。2023年8月,我探访了宁德时代当时设施最先进的工厂。宁德多山临海,宁德时代这个工厂跟它在其他城市的生产基地相比,外观看占地规模并不大。工厂内用玻璃墙隔出参观通道和流水线车间,看不见几个工人,机器闪着银光。这里有几道工序采用了全球最先进的设备和技术。

比如卷绕,宁德时代用的是自主研发的设备,可以实现每秒3米的卷绕速度,并且确保周边精度控制在0.1毫米以内。不但生产效率高,宁德时代提出要把瑕疵率从百万分之一级别降低到十亿分之一级别。提高生产效率和降低瑕疵率都能让成本降低,当然这后面需要的是电池生产经验、设备制造经验和研发能力,甚至使用人工智能技术等最新的科技成果。

除了电池生产本身,成本低还因为产业链上其他环节成本低。张从志探访了电池四大主材,正极、负极、隔膜、电解液的企业。十几年前,这些材料基本靠从日韩进口,但现在,中国企业在这几个领域占据着全球市场七八成以上的份额。中国动力电池产业的崛起和全球动力电池产业无法剥离中国,也因为这些不被公众看见的企业。

中国很多产业都是以产业集群的形式在发展。我们去了两个动力电池的产业集群,常州和宜宾。我们看到的是地方政府是如何从无到有,招商、培育起一个高新科技产业的。这种产业集群对产业的发展、对地方经济社会发展又有哪些好处。

在宜宾,除了采访产业集群的发展,我们还见证了产业转移。我们采访的一家从东莞迁来的企业,从前是给手机提供辅材的,客户有包括苹果在内的很多品牌。但手机制造有转移到东南亚的趋势,老板不想跟着走,通过与广东的科研机构研发,他做出了可以使用在动力电池包上的材料。我们见面的时候,他正在宜宾的产业园里跑客户。

宁德时代宜宾工厂被评为灯塔工厂,已经规划到第十期。(蔡小川 摄)/内文图

我们这本书里还想写一写新兴产业里的人和生存状态。改革开放初期的乡镇企业家多来自草根阶层,凭借人口红利致富。工人多是农民工,学历和技能低,劳动强度高,环境差。这一批动力电池企业是完全不同的面貌。这一批动力电池企业的创始人很多是20世纪八九十年代的理工科大学生,毕业分配到国营企业、科研单位等机构,后来又下海经商。

宁德时代的曾毓群毕业于上海交大,后来又考上中科院物理所的博士,导师是陈立泉院士。王传福本科毕业于中南大学,硕士就读于北京有色金属研究总院,曾经是全国最年轻的处长。亿纬锂能的创始人刘金成本科毕业于电子科技大学,又考上武汉大学的硕士、华南理工大学的博士。

宁德时代董事长曾毓群。宁德时代连续九年位居全球动力电池企业第一名。(视觉中国 供图)/内文图

他们都是高考扩招前选拔出来的优秀人才,受过很好的大学教育和制造业训练。他们知道如何通过学习来解决问题,获得进步。这种重视科研的氛围保持到现在。

在2023年世界动力电池大会上,我听了一场时任宁德时代首席科学家的吴凯的演讲。他介绍,宁德时代当时和106所高校、29家科研院所、6位权威院士展开深入合作。他的发言很像学术研讨,花了大量时间讲宁德时代的研究方法论,涉及到材料学和力学的发展,以及宁德时代如何用计算加快研发速度。

我也去了比亚迪在深圳总部的动力电池实验室。它其实是一整栋楼,里面包括一个省级实验室和一个市级实验室。除了深圳,比亚迪在上海和重庆也有研发布局。整个动力电池研发部门,在职博士将近500人,硕士将近3000人,动力电池领域申请国内专利超过7900项。

比亚迪深圳总部员工出行乘坐云吧,类似于有轨道的空中巴士(蔡小川 摄)

我们一路采访,眼见着中国制造业从劳动密集型向技术、资本和人才密集型转变的成果。工厂车间里没有几个工人,但对工人的技术和素质都有要求。亿纬锂能的工厂负责人讲,他们的工人需要有一些理工科专业知识,大专以上学历,未来可能还需要本科学历。工人也是人才,有上升的空间。比亚迪的展厅里,有一面荣誉墙,都是各部门选出来的优秀工匠。这些工匠很多人都有技术攻关的成绩,申请国内外专利,待遇和荣誉双收。

我们在亿纬锂能的惠州工厂里还看到,车间的茶水间是装修成像吧台的样子,像白领的工作环境。厂区里还装修了一间咖啡厅,午休时技术人员和工人都能来这里喝咖啡和奶茶。亿纬锂能的工作人员说,因为现在工厂已经开出了国,客户也有很多外国人,老板希望他还习惯咖啡的文化。这些都跟我们刻板印象里的工厂不一样,更现代和国际化。

十几年前,我刚当记者的时候,跟着主编李鸿谷去采访李书福。他的工作人员讲,2005年,吉利第一次参加法兰克福车展的时候,李书福被拒签了。德国的工作人员不明白,中国人为什么去参加车展。

20年以后,吉利旗下已经有吉利、领克、沃尔沃、极星、路特斯等多个品牌。极氪签约了中国第一位F1车手周冠宇,李书福已经在F1俱乐部里谈笑风生。中国汽车产业如滴水穿石,不知不觉中洗牌了汽车市场,这背后汇聚了无数人的聪明、努力、坚持、奋力一搏、失败重来。

2023年6月21日,世界新能源博览会在江苏常州举办,参展的新能源企业将近200家。(视觉中国 供图)/内文图

我采访的最后一天,专门去了一趟惠州三星工厂的原址。这里曾经是三星在全球最大的手机工厂,高峰时期有10万人在这里工作。2019年,三星关闭了这家工厂去了越南。它的落幕被视为中国劳动密集型产业转移的标志事件。当地工会帮助这些失业工人寻找新的工作。接收企业就有亿纬锂能、比亚迪等动力电池企业。

点击上图,购买本书⬆️

《电车之心》

2023年,中国取代日本成为全球第一大汽车出口国。同年第四季度,比亚迪超越特斯拉,成为全球最大的纯电汽车制造商。

作为新能源汽车的“心脏”,动力电池不仅影响汽车的功能,也关乎汽车的售价。2023年,中国动力电池占全球市场份额的63.2%,全球动力电池前十位的企业里有六家中国企业,宁德时代连续九年稳坐全球第一。

从手工作坊到全球最先进的动力电池工厂,从市场换技术到整车研发,从中央政府的强力扶持到地方产业集群的转型升级。四年的爆发,二十年的布局,新能源的“隐秘之心”,根植在四十多年中国制造业发展的土壤里。

进阶的中国制造业,它的制造能力、生产环境、研发投入、对工人的要求等等,早已不是我们原先刻板印象中的面貌。中国的动力电池行业,正是劳动密集型产业向技术密集型产业转型升级的一个样本。

杨璐,2007年进入《三联生活周刊》社会部。长期关注国货崛起、外贸、制造业发展、供应链等领域。主笔《国货弯道超车,中国消费品的新故事》《探访超级工厂》《外贸何以逆转,从中国制造到电商渠道》《新国货还有哪些路可以走》《鸡蛋、猪肉、蔬菜餐桌之旅:深度调查食品供应链》《韧性与挑战:中国外贸的底层逻辑》。

张从志,2018年进入《三联生活周刊》社会部。在报道社会新闻的同时,也关注教育、医疗、产业等民生话题。曾参与2020年新冠疫情、2020年长江流域洪水、2021年河南水灾等封面专题,也对职业教育、制造业转型、全球产业链重构等话题做过跟踪报道,主笔撰写了《好的职业教育》《衡水模式》《超级工厂》《跟着铁路行中国》等多个封面故事。