曾经的“国产动画最佳”,这次怎么扑了?

作者:三联生活周刊(微信公号)

07-29·阅读时长19分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

在《长安三万里》18.25亿票房的金字招牌之后,追光试图用《聊斋:兰若寺》续写票房神话。但这部制作耗时4年、由6位导演合力打造的作品,却在上映首日交出追光五年来最差成绩单——2173.5万元。

上映十天,超过四成观众给出三星。观众对《聊斋:兰若寺》情感复杂,它有非常多的用心之处,然而最后却交给观众一份“诚意有余,锐气不足”的答卷,难以与当下情感需求共鸣,无法破圈。

对传统IP的改编是近年来的大热趋势,然而无论是票房还是市场反馈却一次又一次让人遗憾,问题出在哪里?

文|及格米

以下内容涉及剧透,请谨慎阅读

在《长安三万里》18.25亿票房的金字招牌之后,追光试图用《聊斋:兰若寺》续写票房神话。但这部制作耗时4年、由6位导演合力打造的作品,却在上映首日交出追光五年来最差成绩单——2173.5万元。

上映十天,超过四成观众给出三星。观众对《聊斋:兰若寺》情感复杂,它有非常多的用心之处,然而最后却交给观众一份“诚意有余,锐气不足”的答卷,难以与当下情感需求共鸣,无法破圈。

对传统IP的改编是近年来的大热趋势,然而无论是票房还是市场反馈却一次又一次让人遗憾,问题出在哪里?

文|及格米

距离好故事仍差一口气?

《聊斋:兰若寺》以蒲松龄夜宿兰若寺开场,一只蛤蟆与一只乌龟将他引入古井,三者轮番讲述五个独立故事,串联出整片的拼盘结构。

《崂山道士》的务实劝诫、《莲花公主》的童真想象、《聂小倩》《鲁公女》的生死爱情、《画皮》的婚姻伦理,五个故事在情感类型和受众定位上各自为战,观众难以在频繁的碎片切换中建立持续的共情纽带,故事里的一些细节虽然能触动观众,却无法保证持续的吸引力。

尽管《聊斋:兰若寺》整体上因为拼盘结构而显得割裂,但其中某些段落呈现出柔软的情感表达仍有动人之处,特别是在对普通人情感的描摹上,有别于奇观和宣言式情绪的路径。

《崂山道士》中的王生修仙下山,想回家显摆穿墙术,最后却撞到南墙,狼狈不堪,最终跌入井中。当他抬头望见妻子时,迎来的不是原著中妻子对他修仙失败的讥讽,而是关切的面容。这一改动将夫妻关系从原著中的对立和责难,转化为一种朴素的理解和包容。它描绘的夫妻情感充满温情,即爱是一次又一次无声地兜住对方。

对于低龄观众来说,《莲花公主》是影片里最容易共鸣的故事。它通过讲述一个孩子与权威之间的冲突,让我们看到想象力如何突破刻板规范的限制。

故事设定在大唐年间,教书先生在课堂上反复强调“身在画中,心在画中,就有了神韵”,表面上传授技艺,实则是一种僵化的口号式说教。他口口声声说着所谓“神韵”,却容不下学生窦旭对诗意和美的独立感知。

当窦旭因心不在焉被罚抄诗句,却在梦中遇见莲花公主,并将她的面容描绘成一幅惊艳全场的画作,这一过程象征着童真想象力对僵化教育的反击。

相比其他故事中对复杂伦理的讨论,这个段落情节简洁、情绪清晰,能让年幼观众直观地理解“忠于内心的感受”比死记硬背更重要,也同样让成年人感受了一次“心有童真,梦也可以成真”的胜利。

虽然在《聊斋:兰若寺》的细节里能看见创作团队制作上的亮点,但整体故事又令人感到隔靴搔痒,缺乏突破。

就像《聂小倩》和《鲁公女》都选择了近乎一致的大团圆结局:男主角坚定选择鬼魂少女,打破俗世隔阂,最终实现“人鬼共存”或“转世为人”的幸福收场,重复的叙事结构削弱了故事应有的张力。《聂小倩》可以是关于人性与欲望的试探,《鲁公女》则可围绕生死与伦理展开探讨,然而两个故事中的人物都显得过于扁平。

以《聂小倩》为例,小倩从头到尾几乎没有明确的主观能动性。她始终处于被追逐、被牺牲、被拯救的状态——她的愿望、恐惧、挣扎都被淡化,角色沦为纯粹的爱情对象,而非一个拥有复杂心理动因的个体。

同样,《鲁公女》中的女主虽设定为忠贞英勇的鬼魂,但她的行为也仅限于对爱情的守护,几乎看不到她因经历而产生的情感层次或心理变化。这使得所谓的“情深”只停留在设定和对白上,观众很难真正感受到人物的独特魅力或精神厚度。

经典IP改编的可能性

优秀的经典元素改编作品,往往不仅传承原作的文化母题,更具备“反身性”——即能在借用传统素材的同时,提出对原作观念或传统叙事框架的质疑和重构。这种改编,不只是再现,而是一种对话。

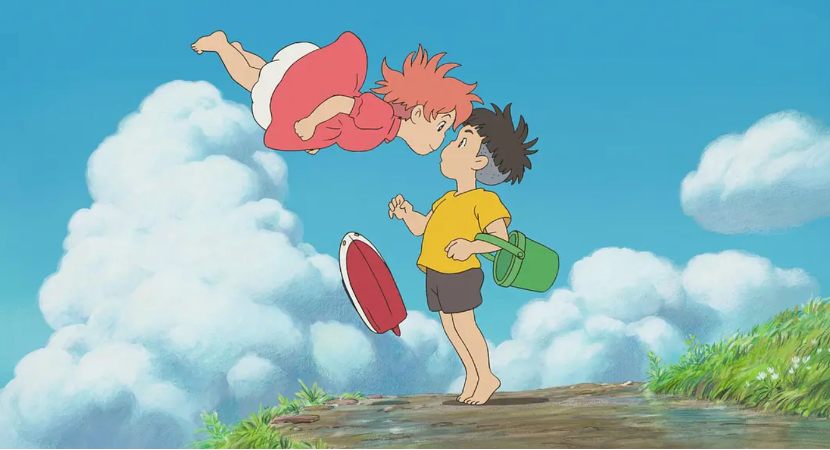

例如宫崎骏的《悬崖上的金鱼姬》借用了安徒生《海的女儿》与日本传统童话《红蜡烛与人鱼》的形象元素,对经典人鱼故事中“少女为爱情牺牲”设定、“人类中心主义”等提出了质疑。

在宫崎骏的故事中,主人公波妞本是海洋中的一条金鱼,她逃离父亲的控制,乘着水母来到人类世界,被在海边玩耍的小男孩宗介用塑料桶救下。故事的设定,是两个孩子之间平等纯真的友谊。

经典故事中人鱼变成人类的核心驱动力通常是为了获得特定人类的爱,失去声音和魔法,是一种对自我的背叛与消解,具有悲情色彩。而波妞的爱情并非单向的牺牲与付出,她为追寻自我意志多次主动突破父亲的封锁回到宗介身边,她对人类世界的向往展现为一种强烈的好奇心和探索本能,充满了成长的尊严。

波妞的父亲曾也是人类,他与海神相爱,孕育了可爱的波妞,因目睹人类破坏海洋而憎恨人类,企图用魔法让世界回归海洋时代,这个设定引入了对人类中心主义的批判视角。

图《悬崖上的金鱼姬》人鱼之父

这种反向书写之所以更有力量,是因为它不仅回应了传统,而且提出了超越传统的问题——它在美丽的神话包装下,暗藏对现实的批判。

相比之下,《聊斋:兰若寺》叙事结构和价值表达上非常温和保守,没有对原著的核心观念进行再质询或观念升维。它更像是对古典文化的展示任务,而非一次有时代回应的深度对话。

聊斋原著在蒲松龄那个年代最具开创性的地方便是反封建。例如《司文郎》里的考官有眼无珠,通过一个能用鼻子辨别文章好坏的盲僧,真正的好文章被贬斥,而烂文章却被高中,以此揶揄中举与否并非取决于真才实学,批判封建制度的昏聩与不公。

然而这种反思又是不彻底的,蒲松龄也常将“中举”作为主角良善报答,渴望科举成功带来社会地位的根本改变。在今天,改编《聊斋志异》原本拥有继续追问的空间——我们真的脱离“唯有读书上岸”的社会心理了吗?当代的教育体系与上升通道,又有怎样的改变?这些本可与原著批判精神形成呼应的现实议题,在本片中被全部绕开。编剧最终选择的是最安全、最温和的讲述方式。

不止社会思辨,在对“情”的追问上,《聊斋:兰若寺》也同样浅尝辄止。

熟悉聊斋原著的读者常会揶揄,没有人敢拍《聂小倩》原作中宁采臣“高中、娶美妾、生儿子”的下半部,聂小倩因为自己是鬼,自卑温顺,做小伏低,伺候婆婆,生了儿子才艰难得到婆家认可,这种男性爽文式世俗圆满结局因其中的封建观念,被后世影视一再阉割,因为它不美。

看电影前,不少观众对《聂小倩》的改编是有期待的,然而本片亦未能免俗,聂小倩始终无法脱离被拯救者的身份,她躲进青年宁采臣房间里被划破的旗袍,仍承载着情欲想象。

在一部需要占领儿童市场的动画片里,《聂小倩》只是将时代平移到民国,仍旧是讲乱世情缘囿于安全区,并且聂小倩从鬼至人的剧情过渡牵强,只因聂小倩和人在一起久了就变成人,足见叙事与市场的双重保守。

让人遗憾的是,志怪和神话,本是传统IP改编里最容易出彩的题材。因为它们总能映照出一个人们的情感和想象,例如,今年《哪吒之魔童闹海》作为中国影史首部票房破百亿的影片,创造了商业奇迹。它既呼应了我们民族情感、道德观,哪吒的“魔童”标签与敖丙的“龙族原罪”的设定,又能为年轻人无处暗访的身份焦虑、个体觉醒、代际冲突提供一种情感出口。

《聊斋:兰若寺》打磨出了镜子,却刻意回避了那些尖锐的议题。例如,《崂山道士》本可照见当下社会的浮躁,却只描绘了原著的故事轮廓就戛然而止。《聂小倩》《鲁公女》本可照见爱情里的博弈与复杂,却沉溺于套路化的拯救与团圆。在电影中喊出的口号是“见贪心、见真心,见乱世情、见夫妻情、见生死情”,却在剧情创作上选择主动削掉能与现实产生痛感连接的可能性。

个体表达的缺失,似乎成了动画工业化进程中一个无可避免的副产物。

早在一百多年前,法兰克福学派学者阿多诺就已看到:当文化产品过度商品化、标准化、技术化时,它不仅无法推动文化发展,反而会削弱艺术作品本应具备的社会批判性和个体表达能力。工业进程下,创作者的独特声音会被系统流程稀释。

国产动画电影似乎陷入了一个怪圈:过度依赖传统神话IP,但改编方式又很套路化。有一段时间,荧幕上诞生了一批“反叛型少年 + 宿命对抗 + 大团圆结局”的固定结构。例如《新神榜:杨戬》中,人物动机趋于扁平,依旧是“神界威权 vs 人类自由”的陈旧设定;《白蛇2:青蛇劫起》也将人物转变成了“热血打怪”模式,忽略了原本传说中情与欲的复杂性。哪吒、杨戬、白蛇这些原本带有文化象征意义的角色,逐渐被格式化为情节驱动的工具人。

《聊斋:兰若寺》确实跳脱了追光以往“升级打怪”的老路,延续了其一贯的技术水准——建模自然、动作流畅、场景精致。但观众最在意的,是人物是否动人、情节是否动心,这一次依旧落空。这不仅是剧作的技术问题,更是价值选择的结果。选择安全,也就等于选择平庸。

我们为什么还要一遍遍改编《聊斋志异》?为什么一代代创作者仍执念于志怪与神话?因为那些故事,曾经代替我们说出过压抑的愿望、无处安放的情绪。我们不缺经典,也不缺技术,但我们缺的是一次真正的冒险——只有当创作者敢于承担这种不确定,经典才不只是被供奉的神龛,而是真正有生命力的文化记忆。

排版:球球 / 审核:然宁

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6137人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里