城市这口火锅,滚起来的是故事,沉下去的是日常

作者:三联生活周刊(微信公号)

07-01·阅读时长28分钟

在这个AI几乎什么都能回答、什么都能生成的时代,屏幕替代了对话,算法压缩了停留,人与人之间的感知似乎越来越微弱。而正是这份稀缺,在重新激发着我们对于肉身在场、亲身体验的需要。

第三届三联人文城市奖,以“故事剧场”为主题正式启动。我们关注那些让城市充满温度的场所,关注身处其中的你我。我们相信,城市从来不是被建造出来的,而是被“生活”出来的。好的线下空间,是故事发生的剧场,是城市活力的舞台。

在刚刚过去的5-6月,64位来自建筑与人文领域的提名人已完成190个项目的提名;自6月下旬开始,由10位规划与建筑专家组成的初审团已启动初审工作,他们将从全部提名项目中,评选出5个子奖项下的25个入围项目;7-9月,7位终审将针对入围项目进行实地考察。

本届人文城市奖的终审评委则首次设置“双主席制”,由建筑师刘家琨与导演贾樟柯共同担任,他们将分别从空间与电影的角度,探索“剧场”与“故事”的融合,为城市公共性提供新的想象路径。同时,他们将与建筑师张永和、人文学者戴锦华、资深媒体人李鸿谷、作家李敬泽、建筑师马岩松、建筑评论家周榕一道,从多重视角出发,于9月的终评会评选出5个获奖项目。2025年11月1日,最终结果将于成都西村大院的颁奖典礼揭晓。

在今年的人文城市奖评选中,我们希望寻找这样的空间:它不一定宏大,但能容纳真实;不一定完美,却能点燃想象。它能让人停下脚步、彼此听见、重新开始说话;它能让人相聚,也让故事发生。

点击查收城市故事剧本

上午10点,人类学学者钟淑如从广州地铁沙园站出来,顺着阿婆们的步伐,循着愈发喧闹的声浪走进菜市场。扑鼻而来的,是混杂着泥土、鱼腥、鲜肉与潮湿地板的气味;耳边,是吆喝声、磨刀声、喇叭声与“支付宝到账”的提示音交织成的背景音墙。摊档上,来自阳山、清远、湛江的土鸡整齐悬挂,唯独翅膀留毛的几只成了“视觉艺术”,摊主笑言:“这样好看点嘛。”

钟淑如从2016年开始,走访全国四十多个城市的两百多个菜市场。在海南,她用一年多,走遍全省17个市县的菜市场,记录下113个人的生活故事,不仅是观察者,还是亲历者。

图源:Markus Winkler

某种意义上,市场可能是城市中人与人连接最紧密的地方之一。在钟淑如看来,菜市场联结了小农、小商与城市居民,构成一个灵活流动的微型生态系统。她把菜市场比作“沙拉碗”:不同年龄、职业、收入的人在这里共处,各自保有风味,“造就了一个非常活色生香的场域”。

类比故事发生地,菜市场是一个戏剧节或者电影节,你完全可以以身入局,挑选你想看的剧目。

图源:K8

在三亚第一农贸市场那段时间,钟淑如认识了许多摊主:慧姐从小跟着母亲挑担卖鱼起家,创业之初几近破产,靠着勤劳和一条条渔船的信任,终于把摊位做成了市场里最“鲜”的档口;卖猪肉的标叔一家,白天招呼街坊,晚上给小餐馆备货,一家人靠着刀起刀落的日子,把生活磨得踏实而温暖。

不同于菜市场,街道更像一条漫游式的流动故事线。有时候,一条合适的街,最能精确地捕获一座城市的脾气。

重庆白象居社区中拾阶而上的居民

图源:Jack Dong

重庆的黄角坪街道,是许多城市观察者们喜欢的地方。这里有中国最大的涂鸦艺术群,沿着坡道展开,全长1.25公里,由川美前院长罗中立发起,用艺术介入旧城改造。更有意思的,是这片区域始终保持着复杂人群与生活状态的交错。

此地与长江边的纵深落差,也给了山路蜿蜒上的小街巷们更多的可能性。你可以沿着涂鸦街走到附近的交通茶馆,它的入口非常低调,需要穿过一个狭窄的过道才能进入。里面是略显破败的木梁结构、木条凳、木方桌和老式风扇。人们在此践行“原真”和“复古”的城市行为:喝茶、唠嗑、下棋;往山下再走一层,军哥书屋隐在防空洞里,里可以自己泡茶、拿饮料、看书,按价格表扫码付款,非常自由。院子里常有猫咪和狗子在铁轨上趴着。

今天,“1楼是马路,11楼仍是马路”也早已成为重庆的标签,其实在赛博滤镜之外,所谓“8D城市”的真实来源,更多是空间的纵深给了毛细血管一样不同形态、各色街道充分“表达自己”的机会。

老小区中骑车的孩子

图源:Max Zhang

城市处处是剧场。一个外卖员、一个推着婴儿车的新住户,都会因为一次眼神、一句寒暄,自然嵌入一出戏中的某一幕。广场上的音乐是背景音,小区楼下的公告栏是“剧情提要”,而每一个电梯里的闲聊,都可能成为明天的“戏剧冲突”。

历史学者徐前进从2018年起,开始住进东北一座老旧小区,在长达3年以上的时间里,他记录下小区里的327个日常场景。有些场景甚至具有某种“海明威”式的简洁隐秘,比如一对深夜吵架的夫妻,一声“你敢”之后,雪地上多了一个人形的坑;比如两个年轻人闹翻后,一句“别玩我”让友情就此中断……

图源:电视剧《平原上的摩西》

相比市场和街头,我们最熟悉的中国式住宅小区更像是即兴的环境戏剧,身处其中,不需要排练,你只要出现,就同时是观众和演员。

这里的一幕剧可能是小广告反复张贴和撕除的博弈,下一幕就是绿地被占种菜后的自治与投诉,同样细微复杂,全都涉及看不见的规则与人情。徐前进把他的发现写入《流动的丰盈》一书中,构建起一部不写进正式史册的“日常历史”:“我们在这些小空间里获得各类知识、情感,成功的心灵变得平静,失败的心灵再次获得勇气。”

前不久,一句“你好,现实”,AI歌手Yuri尤栗正式出道,歌曲“Surreal(超现实)”全网播放量很快突破700万,超越现实背后,俨然是放弃现实的趋势。人还在,我们还在满世界跳最流行的《大展宏图》,在购物小窗里和不知是否真人的客服“极限输出”。但满溢的表达力下,“你真想说”的,和“ta真想听的”却在同步消隐。

今年人文城市奖提名人何志森就说,如今的年轻人越来越不愿交流,越来越“沉默而撕裂”;另一位提名人彭海东也指出,“城市应为人们留有‘逆数字化’的可能”,毕竟人始终是社会动物,还是需要面对面的温度。

这正是今天建筑学的价值所在。如何用砖石、木头、水泥这些最沉默的材料,承载人类最不能言说的经验和情感?如何在我们日渐模糊的生活感知中,为“存在”本身留下可被体会的形状?

“建筑学操作物质,直到把物质操作得沁出精神。”今年三联人文城市奖终审团联合主席、2025年普利兹克建筑奖得主刘家琨这样说到。

在越来越多AI制造内容、虚拟场景包围现实的当下,刘家琨提醒我们,“建筑学是‘非语言’的,不是那么好计算——AI也可以顺便听一下。” 它依赖直觉与感知,不靠概念、标签与算法,而靠存在感。

在他看来,建筑并不是单纯的摆玩造型艺术的游戏,而是一种共生的实践、一种在秩序中包容他者、形成和声的协调方式,也是一种通过“未完成感”来引导建筑持续生长的开放态度。

建筑只是第一步,在“未完成”中剩下的部分,要靠人的参与,“肉身不可替代”。只有身体真正体验现场、踩在地上、抬头望天、拐角撞上人,我们才能评判一座建筑的好坏、决定一座建筑未来的样子。

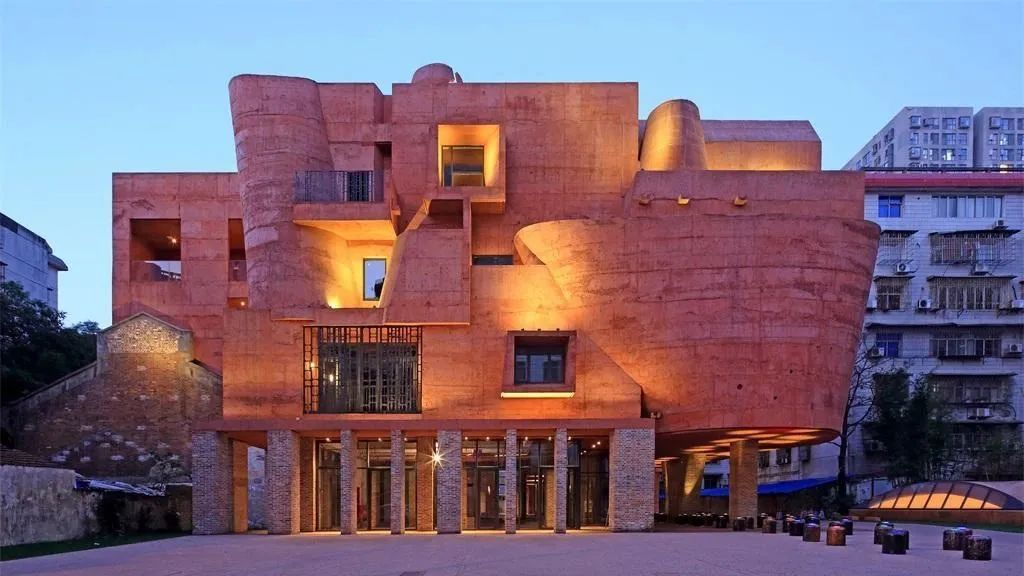

由刘家琨设计、曾获首届三联人文城市奖公共空间奖的成都“西村大院”就是这么一个被“体验”出来的空间。

它原本是成都市中心边缘一个老工业园区,换做其他地方,可能早就被刷白涂新做成一套“高颜值商业体”了,但刘家琨没这么干。他保留了原始的空间肌理,让它像一口老火锅一样,包容所有“食材”——市集、工坊、书屋、跑道、球场、茶馆、儿童活动区……不设正门,四面通达,你可以是过路人,也可以是赖上一整天的“老熟客”。

西村最动人的是它的“体感”:没有高高在上的台阶,只有你愿意多走几步的坡道;你可以在球场边看孩子打球、在广场上跳广场舞、在竹林边发呆、在廊架下做瑜伽,在剧场看一出变脸表演。这样的身体性体验,是AI建不出来的,也是虚拟现实替代不了的。

在西村大院交叉跑道上跑步的人

图源:Chengdu Beisen Culture

今年11月1日,我们决定把第三届三联人文城市奖颁奖典礼设在西村大院,并将在这里首度策划一场“西村运动会”。但它不是你印象中那种“运动会”,这里没有固定赛制,我们希望它像一场狂欢节,或者快闪演出。

或许你会在跑道上偶遇一场即兴共舞,也可能在广场边加入一场社区热身操。“运动会”上可以有先锋艺术家的身体唤醒,也容得下有普通市民的生活剧目,还有各种品牌与创意人带来的互动场景。不用“比出个第一”,只要在一次轻松共处里,笑出来、动起来、停下来,生活就露出了它的“剧场之心”。

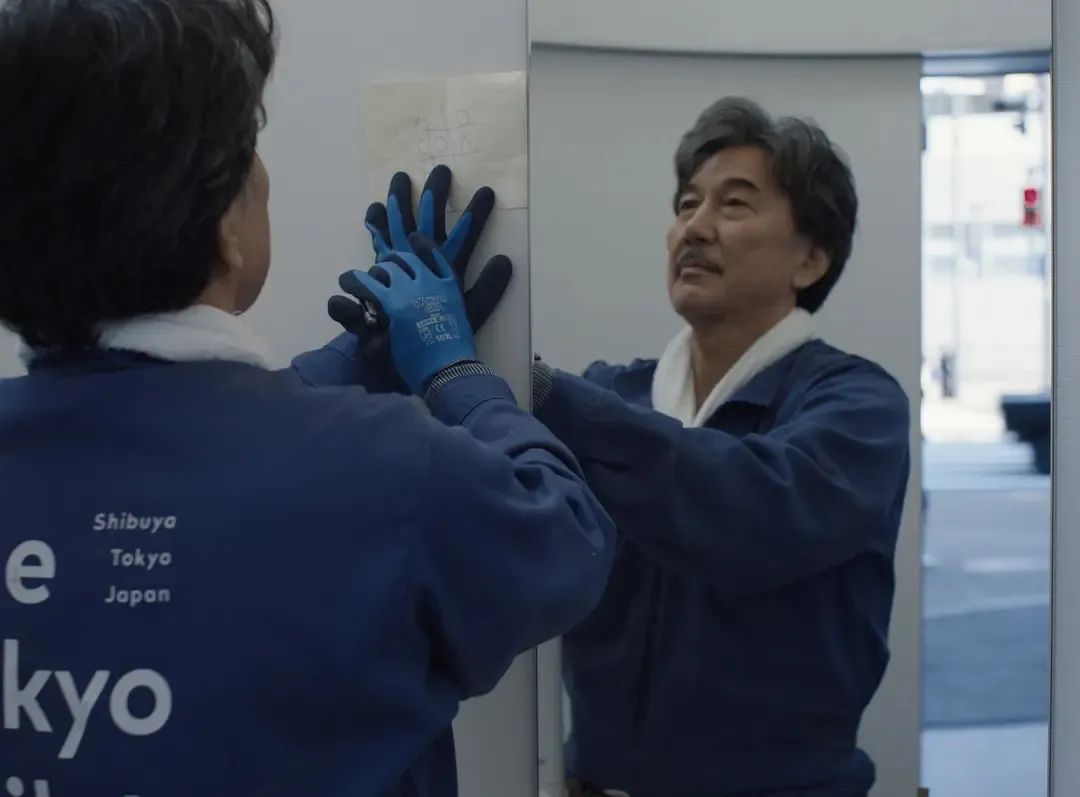

一间厕所,也可以成为城市故事的入口。东京涩谷公共厕所清洁工一天的生活,被德国导演维姆·文德斯拍成电影《完美的日子》。主角平山是居住在隅田川东岸东京下町的清洁工,日复一日从东京的东边驶向西部繁华的涩谷区,在去打扫十七处东京最时尚的厕所。

故事看似简单,早起、拿刷子、擦洗马桶、公用洗手池和镜面,平山的动作一丝不苟。工作的间隙,他会驱车到树荫下吃三明治,或在公园拍摄“木漏れ日(阳光透过树叶闪烁的光影)”,夜里则听着磁带,阅读小说,过着细致而克制的生活。

图源:电影《完美的日子》

起初文德斯对“拍摄厕所”这一命题也将信将疑,直到亲眼见到由隈研吾、安藤忠雄等大师设计的涩谷公厕,才意识到这些功能空间在日本文化中兼具公共性与精神性。

厕所这个不起眼的空间,恰恰显露了城市最真实的温度与逻辑:清洁、维护、来来往往,它不分贵贱,不设门槛,是人与人最自然的交汇点。

今年担任人文城市奖终审团联合主席之一的导演贾樟柯,也在电影实践中持续关注这些“微小之物”所承载的城市情绪。他曾谈及《三峡好人》创作时说:“我对空间特别着迷,建筑本身蕴藏着很多人生活的温度、轨迹。我通过这些物来想象里面的人过去是怎么生活的。”

从“故乡三部曲”,到去年上映、故事横跨21年的电影《风流一代》,贾樟柯镜头中的城市空间,多来自那些“被宣传片跳过”的角落:录像厅、筒子楼、拆迁工地、卡拉OK厅、三线工厂旧址……这些城市边缘的场所,因其密度极高的生活细节,构成了影像的基本质感。通过长镜头与景深调度,他让矿渣堆上的迟疑、KTV里的失声、码头边的告别,成为城市叙事中不可或缺的声音。

图源:电影《完美的日子》

这正是叙事的力量:用微小之物,照见一座城市的面貌。罗兰·巴特说,“城市是一个论述,这种论述本质上是一种语言:城市将这种语言说给居民听”;与此同时“我们也用语言诉说这我们所居住的城市,通过文字来凝视、感受、叙述和认识它”。

讲述城市是一种需要习得的能力。当代的城市每天都像固定剧目一样,准时的地铁、固定的通勤路线和格子间构成一种幕起幕落的关系,大家扮演好各自的角色,机械般精确地“日行其事”,这使得城市的叙事变得单调、稀薄。我们也因此更需要向电影、文学乃至游戏等叙事艺术“借一双眼睛”——它们帮助我们以更慢、更具体的节奏感,穿越城市的外壳,抵达那一层层被遗忘的触感与关系。

图源:电影《风流一代》

文学是另一种看城市的方法。新新闻主义的代表作《被仰望与被遗忘的》不是一部典型的纪实文学,更像是一种“城市扫描”。盖伊·特立斯从冰冷的数字切入——“每平方英里住着2.5万人,每天消耗600万支香烟,同时有250人死去”……统计数据像一张面无表情的X光片。但他笔锋一转,又追踪起电梯操作员的演员梦、在桥梁钢梁上作业时殒命的工人,数字的外壳因此剥落,从庞大数目到具体故事,他用的是一种从上往下、从图表降落到人心的方法,让读者在俯瞰与贴近之间反复折返。

乔伊斯的《尤利西斯》则是另一种极端。它几乎不“描写”城市,却让都柏林在主人公布鲁姆的行走、迟疑、回忆与内心碎语中复活。乔伊斯将城市拆解为“感官片段”,熟悉的街角、广告词、钟声、面包店的气味与墓园的湿气,每个感官印记都是城市的组成部分,像是用人的心理流动替代了地图导航,城市成了意识的投影。

爱尔兰的“布鲁姆日”,整个都柏林街头都变成乔伊斯名著《尤利西斯》的实境秀,图中两人正在饰演小说主角布鲁姆夫妇

图源:洪德青

看起来没那么“高雅”的电子游戏也早已脱离“虚拟替代”的初级阶段。像《GTA》系列之所以令人沉浸,并非因为它还原了洛杉矶或迈阿密的街道外观,而在于它精准地模拟了城市的“行为生态”:交通规则、阶层分布、权力关系、临时事件、空间中的不确定性……

玩家的每一个行动选择都嵌套在这些结构中,成为城市故事的一部分。作为史上销量最高的开放世界游戏,《GTA》系列的成功,得益于它对真实城市复杂系统的一种戏剧化模拟。你越深入游玩,越能意识到:这是一座运作着的城市,而你也成为其中的一环。

种种城市叙事之所以动人,是因为它们通过不同的方式避免了单一视角、重复套路。今年的三联人文城市奖,我们同样试图引入这种多重观看的维度。

《GTA6》中以迈阿密为原型的城市“CINE CITY”街头

图源:Rockstar Games

今年的64位提名人及10位初审评委,分别来自电影、文学、建筑、城市研究、社会学、媒体等多重领域,他们的工作方式本身,也正是对“讲城市故事”这件事的不断实验和拓展。

而终审评委阵容,则汇集了不同维度的“叙述者”:建筑师刘家琨在意“人与地”的关系;导演贾樟柯则以镜头在建筑和物品中发掘人的情感;建筑师张永和关注建筑空间如何承载人文呼吸;人文学者、电影研究者戴锦华在意影像如何塑造空间感知;资深媒体人、《三联生活周刊》主编李鸿谷擅于发现物质空间延伸向外的张力与诗意;作家、文学批评家李敬泽擅长捕捉那些在文字缝隙中游移不定的城市气质;建筑师马岩松擅长从前沿的想象中推演“此刻”的可能性;建筑评论家周榕视野聚焦于空间中的思想结构。

他们的不同,更像是各自握有一种通向城市的“钥匙”的人,可以打开我们讲述城市的多重维度。

2021年春天,当首届三联人文城市奖以“重建联结”为主题启动时,全球正经历着前所未有的物理隔离。街道空旷,但许多角落却开始萌发新的生机——四叶草堂许下在上海建设2040个社区花园的愿景,居民们用种植活动重新编织起邻里关系;连州老果仓改造成的摄影博物馆,让晾衣绳与艺术展共享同一片屋顶……

第一届的人文城市奖,回应着我们在疫情时代对“身体在场”的呼唤:当孤岛式的数字生活成为“惯例”,我们比任何时候,都渴求能触摸泥土、交换眼神的真实相遇。

第一届“三联人文城市奖”获奖项目

左滑查看更多

两年后,“流动的公共”成为第二届奖项的主题,聚焦于数字化与现实交织背景下,公共空间与公共性的新形态,强调空间的“可变、可修改”,不再局限于固定场所,而是通过多样化的形式和路径,回应人们对共享、交流与归属的渴望。

第二届“三联人文城市奖”获奖项目

左滑查看更多

在深圳,金威啤酒厂的改造项目将工业遗产转化为融合文化、商业与公共活动的复合空间,成为城市更新与公共性再生的典范;南京小西湖社区通过居民参与的社区营造,重塑了邻里关系,展现了社区自组织的力量;福州的城市森林步道“福道”则将自然引入城市肌理,提供了人与自然和谐共处的公共场所;南海大地艺术节让百名在地居民生活样态本身,成为“流动展品”……

从2021到2025,这五年,同时也是关于“人文城市”议题不断深入、不断生长的过程。

如果说最初我们关注的是如何在疏离中“重建联结”,之后又开始思考公共性的流动边界,那么到今天,“故事剧场”则是试图进一步突破城市议题的表层空间,进入更深层的文化肌理、情感结构与叙事逻辑。

窄巷中推车送货的人

图源:Dynamic Wang

“人文城市”,不应只是一个抽象的理念,而应是一种多层次、具象化的生活结构:它是社区花园的土壤,也是改造工厂的砖墙;是小孩奔跑的街道,也是流动艺术的舞台。城市在不断变化中承载着越来越多人的需求:社交、治愈、表达、参与、叙述……也正因此,我们必须不断寻找、不断讲述那些新的、真实的、能够被分享的故事。

我们必须拥有一个新故事,才能不陷入此前所有旧故事的循环。

“新”不是凭空而来,它源于我们对城市更深的凝视与回应。那是一种重新扎根的努力,重建人与场所的真实联结;也是一种打破边界的尝试,让多元人群在城市中交汇、共生。唯有不断发掘现实的复杂面貌,我们才能讲出真正有力量的故事。

这一切努力,都是为了回应环境焦虑、经济转型与社会变迁的挑战,最终让城市不再是被透支的消费壳体,而成为一个可以被继承、持续滋养生活的共同体。

公共空间奖 (人与场所)

旨在表彰体现人文关怀、推动社会公平、提升城市公共生活质量的城市公共空间,包含建筑/规划等实体空间实践。

建筑贡献奖 (人与建筑)

旨在表彰出色的建筑单体或群体设计,通过建筑本身及其赋予的空间功能,为改变人们的生活起到积极作用甚至带动区域或城市整体人文发展:可以是新建、改建或修复的建筑项目。

社区营造奖(人与社区)

旨在表彰有规模的、对居民共同生活具有启发意义的营造活动,可以包含社区空间营造、社区环境治理与社群运营等社区实践。

生态友好奖 (人与自然)

旨在表彰尊重生态环境、促进人与自然和谐共存、为城市实际发展提供绿色、可持续发展解决方案的设计实践/技术研究,包含生态修复、绿色建筑、城市景观等。

城市创新奖 (人与城市活力)

旨在表彰在城市的社会意义和人文关怀上积极探索的、有实验性和创新性的项目,包含空间设计、公共艺术、城市事件等实体或非实体项目;或者积极寻求更好城市人居生活,为解决包括交通、医疗、教育等城市问题而做出创新探索的长效实践。

2023/07/01-2025/03/31 期间建成的、在中国境内的实体或非实体项目,包括建筑单体、景观空间、生态系统、社区营造、创新实践以及非实体的城市公共性事件和系统解决方案。

在地

LOCALITY

我们的城市空间应该根植于地域文脉,将历史记忆融入当代生活场景,重构人与场所的深层联结。

融合

INTEGRATION

我们需要兼容城市不同群体的需求,打破多重边界,构建多元共生的社会生态和城市文明。

创新

INNOVATION

我们需要以创新的方式来应对更为复杂时代的挑战,在环境友好、经济繁荣与社会公正三个方面,探索中国城市的未来范式。

可持续

SUSTAINABILITY

我们倡导人与环境的平衡共生,资源的循环利用,从而延续生命系统,推动居民福祉的世代共享。

组委会主席

李鸿谷

组委会成员

贾冬婷/李伟/吴琪

总策划

贾冬婷

项目执行

活动:潘鸿/宋洋

品牌:袁潇雪

策划:俞冰如/吴佩珊/吴小霜

传播:沈雨潇/李靖越/蒋瑞华

商务:蒲军强/申倩倩

指定独立计票机构

北京市东方公证处

负责统计和复核选票的工作,

终审统计结果将在颁奖典礼前对外保密。

视觉设计

4aC Design

2025.05

评奖启动,提名团提名

2025.06

初审团针对提名项目进行投票,

评选出入围项目

2025.07-09

终审团针对入围项目进行实地考察

2025.09

终审团终评会

2025.11

第三届三联人文城市奖颁奖典礼

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6123人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里