你在音乐里听出了什么,那就是你

作者:三联生活周刊(微信公号)

04-14·阅读时长9分钟

管风琴接入计算机程序,将音乐大厅想像成为乐器本身,三场迷你剧一般的演出,将管风琴和观众分别置于完全不同的方位( Karol Sokolowski 摄)

弗罗茨瓦夫的人好温和,在此间发生的波兰新音乐,却如此红炉尖刀。

穿过英吉利海峡,搭一趟夜车,再倒一趟车,拖着行李走在这座一街紫丁香的波兰西南城市中,边脱毛衣边问自己:为什么选择到这里来呢?答案也几乎冲口而出:是发现新的审美领域,探索隐匿在自我圈层之外的平行世界。

在英国,“波兰”最常让人联想到的并不是文化艺术,而是移民和廉价劳动力。长期关注伦敦几家展演音乐的主流综合音乐场所,如巴比肯中心、南岸中心和较新一点的国王大厅,当代音乐的策演不少,各家机构也自认为打通各国脉络,视野开放。但除了威格莫尔大厅有一些来往之外,波兰新音乐和音乐家在岛国出现的机率极低。偶然一次,印象中也已是两年前,那是稍着重于新音乐的伦敦小交响乐团的演出。他们以“往东靠”为题聚焦“波兰新学派”音乐,上演的是潘德列茨基1990/1991年的《弦乐小交响曲》,还首演两位波兰新生代作曲家沃伊切赫·布拉杰奇和帕维尔·米基泰因的两部作品。“往东靠”除了波兰音乐,还演了泛东欧包括拉脱维亚、塞尔维亚与俄罗斯的新音乐。如此厚积薄发的内容,却也不过放在南岸中心的小厅里演,小众得不得了。

暂时离开“世界中心”伦敦,去获得一些认知上的平衡,有时便显得必要。

波兰新音乐节已办了34届,是弗罗茨瓦夫的双年音乐展。现代风格的国家音乐厅(简称NFM)自2015年落成以来,就成为音乐节主场地。一个周末的长度,数十场音乐会,流水席一样,在音乐厅内的主厅、室内乐厅、大约可容纳300人的“红厅”和“黑厅”之内轮转。每一天的演出从傍晚才开始,一晚连续演五六场。但每一场都短小精悍,半小时,最多一小时,吉光片羽,如刷朋友圈一般,飞驰而过。

弗罗茨瓦夫现代化的国家音乐厅(NFM) (视觉中国 供图)

新音乐节的总监帕维尔·亨德利希(Paweł Hendrich)是在弗罗茨瓦夫长大的作曲家。他任教于弗罗茨瓦夫音乐学院,也经常接受“华沙之秋”当代音乐节和德国多个新音乐节的委约进行创作。约他聊天,他却从一开始就说:卢托斯瓦夫斯基,他已算是“古典人物”。

二战后,波兰现代音乐异军突起,在帕维尔眼中,这多少是“那个邻国”出于“补偿”之意,助波兰重建文化的结果。有此前提,卢托斯瓦夫斯基虽才华出众,仍算是时势造出的“英雄”。然而,国际乐界对波兰新音乐的认知也就停留在了卢氏,以及与梅西安、凯奇、布列兹和施托克豪森同为新声响世界建筑师的潘德列茨基身上。一般听众对1980年代以来波兰音乐发展的认知,基本是空白的。

帕维尔所指的“古典”,指的是相对于当今离不开技术手段和多媒体呈现形式的当代音乐,以传统乐器为本的创作。这一观点,在跨数层楼高的前厅内直接开大功放的首场演出中,已有点不言而喻。玻璃幕墙内的小号、电吉他以及合成器的声浪、节奏响彻大楼;视觉上,楼内的音乐实验叠映着楼外广场的开阔,激发不少观能上的感应。

这次在弗罗茨瓦夫,我听闻:基于20世纪的单维度审美传统已属于过去。真正意义上的“波兰新音乐”与时代自身相似,具有多重层次。登台本届音乐节的皮埃尔·裘德洛夫斯基是一个典型例子:这位具有波兰血统的法国作曲家,常与先锋的斯特拉斯堡打击乐团合作。他在舞台上带场景和道具的音乐独角戏,既是音乐会,也像行为艺术,还像一场戏剧。他的身份也模棱两可:到底算演员还是音乐家?

近十年间,越来越多波兰作曲家放弃传统的作曲手段,选择抽象的、与概念艺术有关的表达方式。帕维尔认为,当艺术的边界变得模糊,大脑便会受到来自四面八方的触动。有一场演出是三位年轻作曲家的新作首演,表演的乐手将“三重奏”的英文trio打乱了顺序重新拼写,变成具有挑衅意味的Riot。这引人联想的、“无秩序”的创作,每一个音符都隐含着不确定,奇景递进,观众被悬念吊足胃口。

二十年前,当帕维尔这一代开始作曲时,他们就没离开过技术的辅助。十五年前他与采扎里·杜赫诺夫斯基和斯瓦沃米尔·库普查克两位同行组成“机器发声”组合,尝试在计算机上输入一系列参数作为发声设计,再加入乐器为声响做出改变,这在当时很有实验性。三人常在波兰和国际各个即兴、电子和当代音乐节做现场演出。杜赫诺夫斯基为打击乐、钢琴、大提琴和电子乐而写的新作,为本届音乐节开场。

在入读音乐高中学作曲之前,处于青春期的帕维尔最先组建的是重金属乐队,后来还读过经济学专业。虽视卢托斯瓦夫斯基为“古典派”,帕维尔对这位前辈的理性思维却十分仰慕。他说,譬如“机遇音乐”,其实里面充满了条框与规则,并没有看上去那样随机。这启发着帕维尔通过系统化的机制去理解世界。潘德列茨基对他的影响也很深远,毕竟在常规乐器上探索非常规的演奏方法、突出具体音色的“音响学派”,波兰人是先锋。

年轻作曲家玛尔塔·尼什亚迪,以自制乐器延续音响学派的脉络

近年在波兰频繁拿奖的年轻作曲家玛尔塔·尼什亚迪,以自制乐器延续音响学派的脉络。她在克拉科夫和弗罗茨瓦夫音乐学院完成专业作曲课程后,又学习了计算机与视听创作。其作品具有女性主义表征,近年来持续在波兰各地上演。在音乐节的压轴表演上,她请乐手们演奏编钟式的自制玻璃乐器。弦乐手站在玻璃后方,手拿琴弓和鼓槌,不时敲打,或在玻璃上“锯”出锋利的声响。此外还有吹成弧度的玻璃管乐器,它们齐鸣时配上合成器声效和节奏,在漆黑的现场大厅内工业味爆裂。

“古典音乐向来似乎高人一等,但世界很大。”在音乐世界中,帕维尔感觉自己像个异乡人,既不归属于学院派,也不属于流行文化领域。虽受过专业训练,帕维尔仍然希望找到“严肃音乐”与流行文化之间的共通点。在流行文化中,他看到音乐可以像一场综艺表演;相对而言,身处当今社会的“当代音乐”,实际上并没那么当代。他对源自互联网的素材颇感兴趣,认为新一代音乐家无法脱离来自数码世界的启发:“当代音乐就像一个气泡,而流行文化在气泡之外。”

在将罗伯特·西奥迪尼所有的“说服心理学”著作读过一遍之后,帕维尔在策划音乐节时,会从常人的心理机制切入。他将音乐会安排成碎片化的形式,因为他相信对于当代音乐的陌生人来说,一碟小菜比一桌盛筵更容易入门。

音乐节的内容其实依然“严肃”,改变的只是包装。比方说,“用双眼聆听”是现代人的习惯,帕维尔委约了一位年轻的作曲家,将管风琴接入计算机程序,分成三个时段呈现。你可以将音乐大厅想像成乐器本身,三场迷你剧一般的演出,将管风琴和观众分别置于完全不同的方位:常规的舞台和观众席、观众坐到二楼台侧俯瞰舞台,以及观众坐到台上,仰视在二楼的管风琴。这部专为NFM管风琴而写的新作,接入计算机后可以自动发声。面对三种场景、三种视角,听众也会有三种内心状态。这些环境与情态,在帕维尔看来,就是音乐当代性的一部分。

性格各异的演出空间中,声响分门别类,节奏此起彼伏。外人的认知或许存在断层,波兰新音乐应该是从未中断。眼前各部新作,看着都在刻凿时代精神。

新音乐节一早就跳出了学院派的围城。在卡托维兹音乐学院教电子音乐的彭日迈斯瓦夫·谢勒为音乐节创作了一部带电子碎拍的弦乐作品,他的创作思路就是让“堵在里头”的当代音乐和“在外面”的流行文化能彼此突出重围,开放探索音乐路向。

创作性格则是因人而异。刚满而立之年的帕维尔·马林诺夫斯基,从观众席走上台,他身上套着起皱的大T恤衫,经过时留下一阵肥皂香。这位作曲家在台上的几秒亮相显得很局促,我忍不住想,他刚被克拉科夫音乐学院聘为讲师,教课时会是什么样子。他倒是一个走出了“东边”的新一代作曲家,之前曾受邀与伦敦爱乐乐团合作新作。在波兰,马林诺夫斯基是二十岁出头就拿下各项国家级大奖的瞩目新秀,他的一个创作特点是音乐与文学的交融。除了音乐,他也写作,写父辈一代的回忆,写怀旧也写向往。这些题材也被用到了音乐创作里。

音乐会之间出来,忽然看到一头不紧不慢横过马路的刺猬。天还没黑呢,它胆子可真大。

玻璃幕墙内的小号、电吉他以及合成器的声浪,叠映着楼外广场

那几天我们跟刺猬一样,都是夜行动物。黄昏才出动,一场接一场,碎片式地去聆听,而当代音乐现场的挑战性并未被削弱。听者专注于每一个音符如何发声,捕捉每一种非常规的声音细节。20分钟的一首协奏曲,往往已能将大脑皮层折腾够。没想到某夜一直听到最后一场,已近午夜,内心居然还能焕然一新。当时台上演的是生于1947年的弗罗茨瓦夫作曲家格拉日娜·普斯特罗孔斯卡-纳弗拉蒂尔的新作,她曾师从梅西安和布列兹,自我风格相当强烈。新作名为《火山口协奏曲》,是为一台手风琴创作的。它有着不可思议的张力,深渊之下波涛黑暗,爆裂感不断扩充。过后才知道她是帕维尔在音乐学院作曲系时的教授。这部作品,她为手风琴以及波兰历史最悠久、创立于1996年的现代音乐团体OMN而写。

脑袋累了的时候,密集的现场无限接近一个戏剧场。新与旧之战,而两股力量未必和睦。不过奇怪到极端时,会将你逼到死角,而你不得不直视它。而此时,奇异而勇敢的想像力就发生了。

下一届波兰新音乐节的主题,帕维尔已经定好,以“室内乐”作隐喻,与文艺复兴之前的“教堂音乐”相对应:乐器在文艺复兴时期开始脱离教会而存在,大批出现在私人场合或小规模演出中的音乐,不再是源于庞大机构资助之下的创作。而“室内乐”在意大利文之中还有“镜像”之意,帕维尔认为音乐发生时的环境、听众的角色,都与演奏的音乐同样重要。此外,还有音乐加入影像内容的含义。

一阵激发,一阵挑衅。现代音乐与当代视觉艺术有共通:绝不是单向的经验,一定集合了光感和色彩,齿轮一般将听众卷入精密仪器中。多年来,欧洲各地的当代音乐节都看到一种态度:最好能激发讨论乃至争执,以对抗麻木听觉的悦耳舒逸。在弗罗茨瓦夫看的好几部作品,都以意想不到的方式结束。最后一个音符落下之时全团乐手同时将面前的乐谱撕成两半,给出“阅后即焚”的三秒定格;作曲家无厘头地忽然走上台,一边大声宣布“得奖者是——”,一边走到乐手中间,做举奖杯状托起圆号的巨大静音器来。

在现场,很多时候响起的实际已远离“音乐”本身,有时更专注于乐手之间的协作,有时台上就酷似一台声响装置。现代音乐的地理共感构成了一个共同体,筛下的只剩个体的焦虑。于是,情绪便成为现代音乐听众唯一的私有。现代音乐拥有比古典比流行更为贫瘠的公共答案。你在音乐里听出了什么,那就是你。

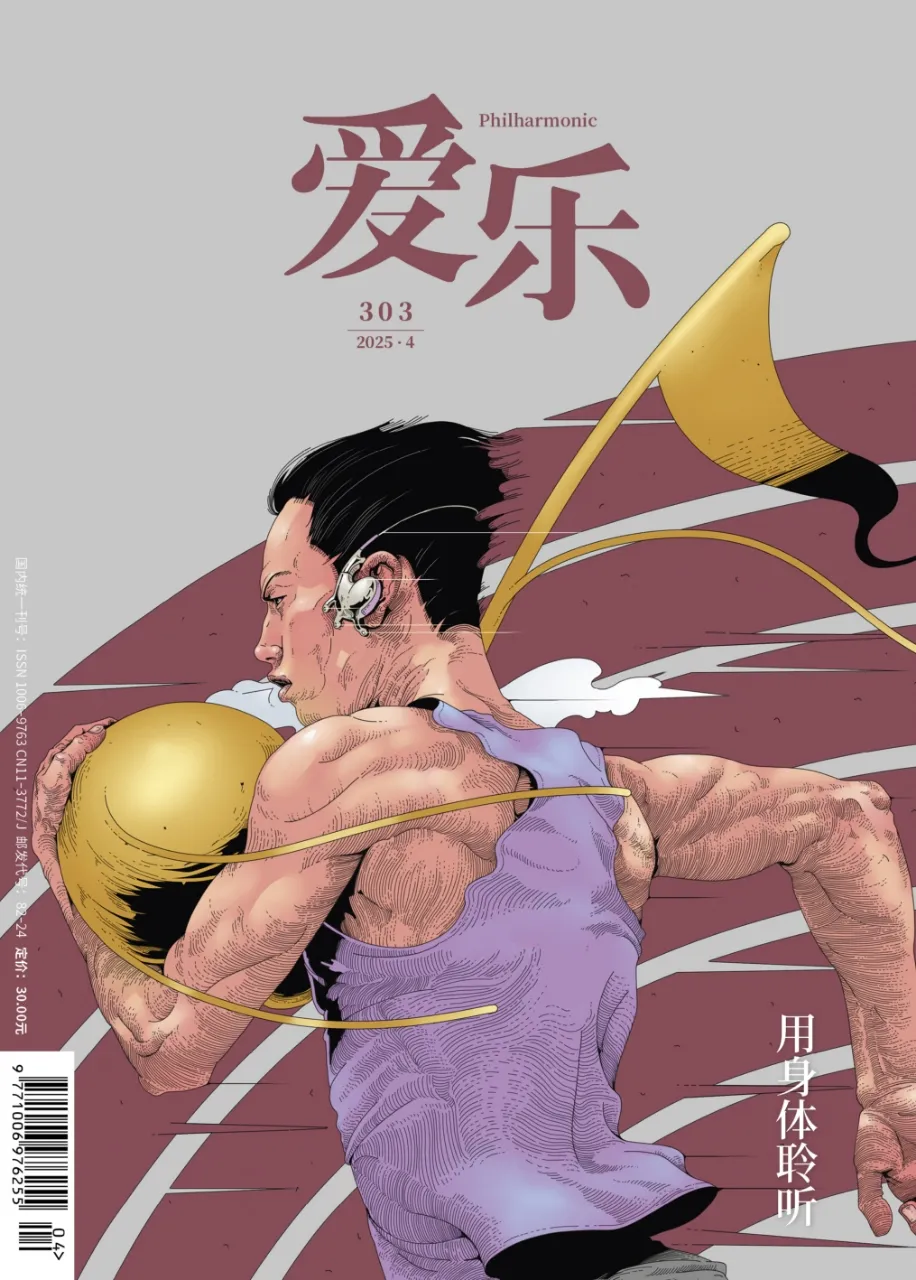

《爱乐》2025年第4期

「用身体聆听」

华彩|手与手的故事

变奏|由耳及身:音乐与运动技能学习

再现|健身时的音乐与音乐里的健身

幕间|庄加逊的音乐菜谱

对话|多面人生——专访丹尼尔·哈丁

对话|YMCG:在年轻的音乐家心中种下一颗种子

追光|Techno音乐在柏林

行板|科隆:德意志罗马

专栏|袁乐—晶体管姐妹

专栏|静默—莫札拉布圣咏

安可|乔伊斯小说的音乐性

余韵|再见森林

点击订阅⬇️⬇️⬇️

《爱乐》2025全年纸刊

优惠进行中!!

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5973人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里