今日,立春

作者:三联生活周刊(微信公号)

02-03·阅读时长6分钟

今日,立春。

1099年,苏轼在这一天写下了“春幡春胜,一阵春风吹酒醒”。在没有手机的古代,我们的祖先却有一套精准的“时间密码”,当东风解冻,蜇虫始振,立春至,春天来了,诗情也随之而生。

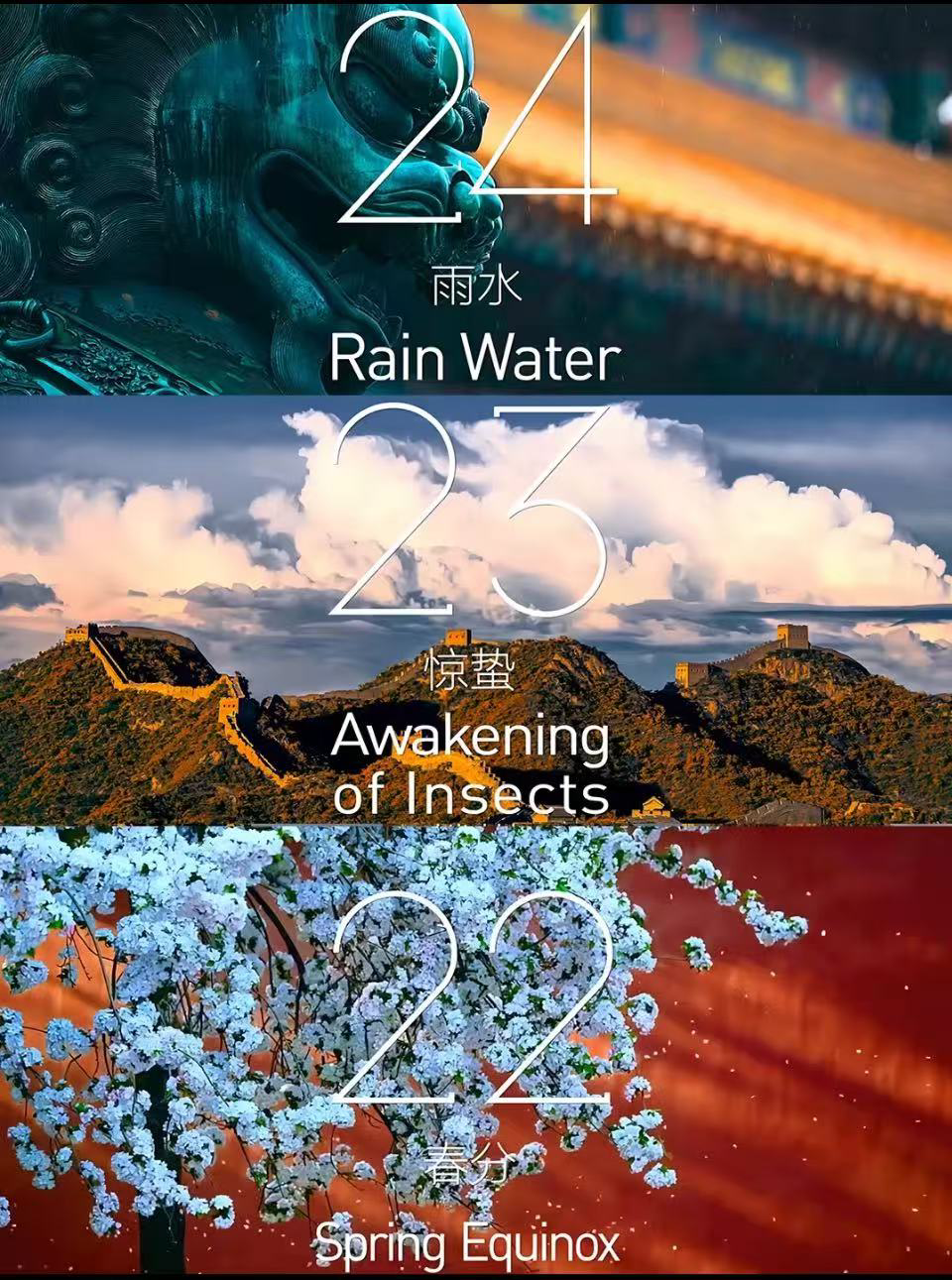

2022年的立春,北京冬奥会开幕式上,二十四节气作为倒计时再次惊艳世界。以立春为始,直至雨水,每个物候的美丽图景被一秒秒翻过,节气的流转展现着独属于中国人的浪漫。

北京冬奥会二十四节气倒计时

彼时,二十四节气已经被列入《联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录》。

然而,当世界正在看见二十四节气的魅力,身为中国人的我们又对节气了解多少呢?

你可曾想过,二十四节气为什么会成为世界级的非遗?为什么它又被誉为“中国第五大发明”?

其实,我们未曾发觉的节气文化密码,不只藏在农耕文化里、藏在“清明时节雨纷纷”“天街小雨润如酥”中,也藏在古人仰望日月星辰时,藏在跨国界的文化圈中。

中国气象局二十四节气重点开放实验室主任宋英杰解答道,“二十四节气并不仅仅是传统文化,它是源自中国的人类非物质文化遗产当中非常完备的一个知识体系,将复杂的气候转化为浅显的物候,让我们能从‘天有不测’中洞见‘天行有常’,堪称对气候密码的中国式破译。”

两千年前,古人通过圭表测影、天文观测等方式,对太阳在黄道上的位置进行了精确划分,二十四节气也由此而来。

“作为时间规则,二十四节气可以适用于任何地区”,宋英杰说。比如日本、韩国和越南,就在传承过程中,在遵从时间规则的基础上进行了本地化的修订,继而延用至今。

《小森林·冬春篇》剧照

因此二十四节气,不仅是古人对于时间的智慧,“也是中国人对于世界的独特贡献”。

宋英杰认为,想要将二十四节气守护和传承下去,除了看到古人的审美、文化与习俗外,也要从科学与人文的双重视角去真正走近它,“二十四节气,充盈着科学的雨露,洋溢着文化的馨香。既在我们的居家日常,也是我们的诗和远方。”

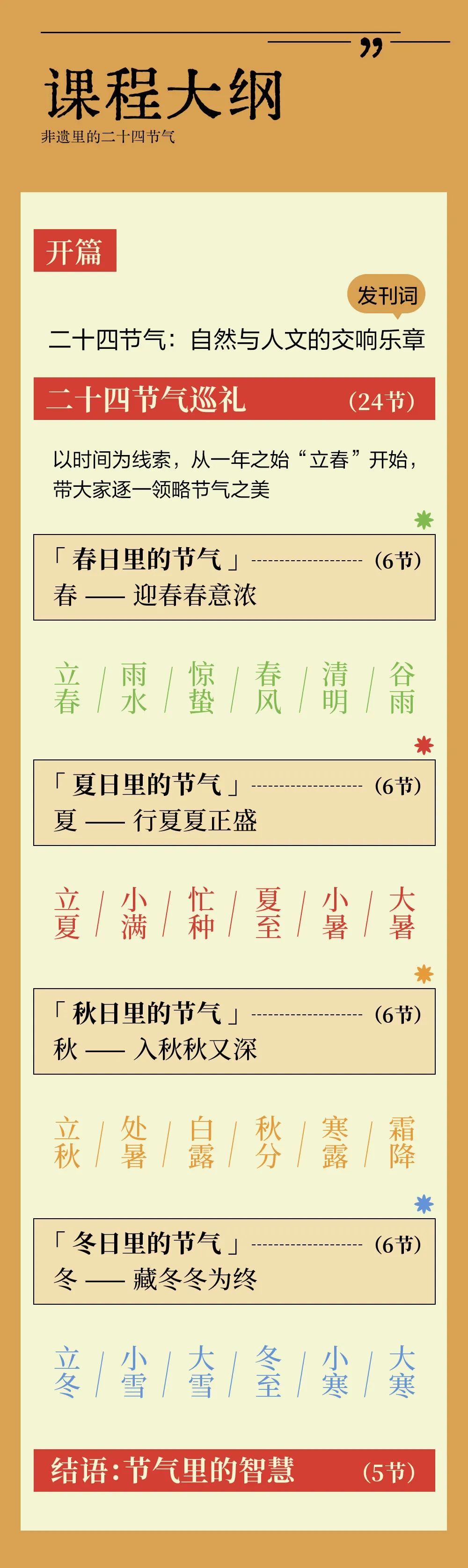

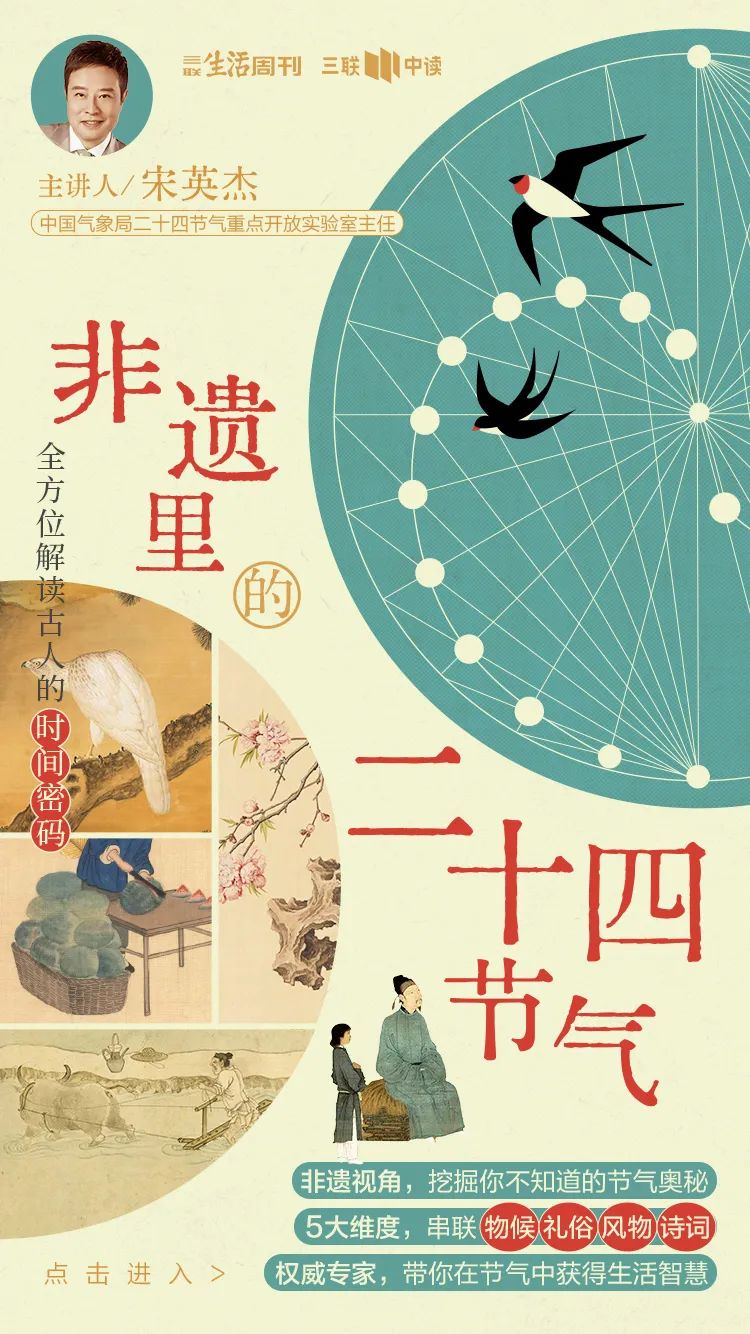

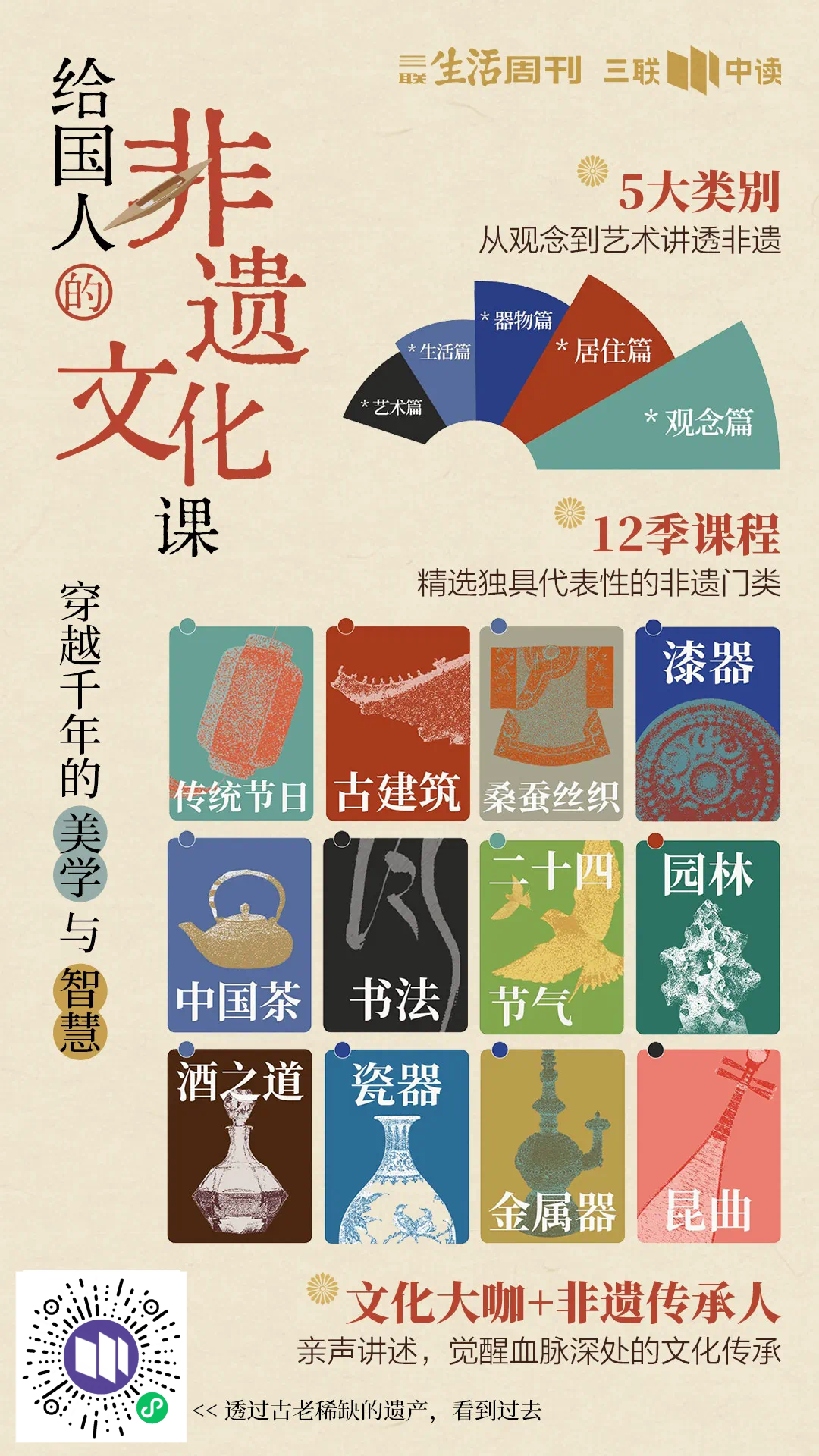

万象更新之际,《非遗里的二十四节气——全方位解读古人的时间密码》重磅上线。中国气象局二十四节气重点开放实验室主任、中国天气·二十四节气研究院副院长宋英杰带着他多年来对于节气的研究和感悟来到了三联中读。不同于市面上不成体系的讲解,他会史无前例地从非遗的角度切入,用跨学科、跨国界视角,全方位串联起气候、物候、民俗、历史、天文、诗词,带给你一个大不一样的二十四节气。

为什么立春比立冬还冷,古人却将立春作为春天的开端?

七十二候有很多地方提到了鸟,人们为什么格外在意鸟类的行为?

谚语说春雷响,万物长,但惊蛰真的与雷有关系吗?

……

在立春这一天,不妨咬一口春,在《非遗里的二十四节气》里寻找答案。希望你可以在课程中,打捞起流传千年的智慧与情感,也能够跟着节气学会顺时生活。

▼点击了解详情

权威主讲人亲声讲述

博古通今,深入浅出

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章526篇 获得0个推荐 粉丝5901人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里