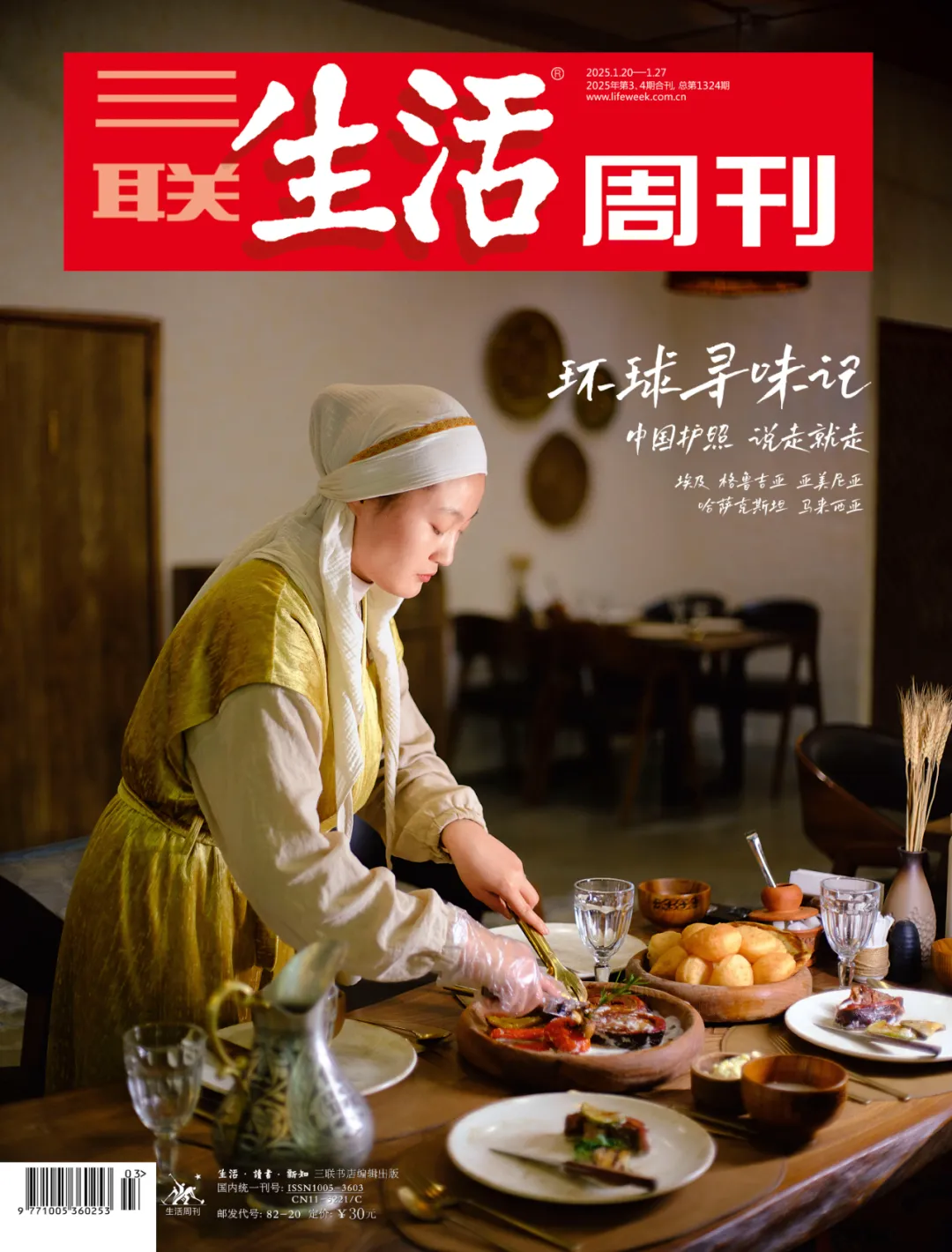

今年最令人惊喜的免签旅行地,非它们莫属

作者:三联生活周刊(微信公号)

02-01·阅读时长22分钟

61人看过

三联的年货美食报道,本次延伸到了更远的高加索地区。因时间有限,高加索三国,这次只去了格鲁吉亚和亚美尼亚两国。

*本文为「三联生活周刊」原创内容

三联的年货美食报道,本次延伸到了更远的高加索地区。因时间有限,高加索三国,这次只去了格鲁吉亚和亚美尼亚两国。

亚美尼亚人的圣山阿拉拉特,圣经中诺亚方舟停靠的地方

亚美尼亚人的圣山阿拉拉特,圣经中诺亚方舟停靠的地方

亚美尼亚的深坑大教堂山顶,公园三世纪国王在此手洗,成为世界上第一个基督教国家

亚美尼亚的深坑大教堂山顶,公园三世纪国王在此手洗,成为世界上第一个基督教国家

格鲁吉亚,卡兹别克山上的圣三一教堂

格鲁吉亚,卡兹别克山上的圣三一教堂

格鲁吉亚东部的Alaverdi修道院,创建于6世纪,这里也是著名红酒产区

格鲁吉亚东部的Alaverdi修道院,创建于6世纪,这里也是著名红酒产区

黑海边的海滨城市,巴统

黑海边的海滨城市,巴统

穿越格鲁吉亚境内的小高加索山脉,这里的很多公路由中国公司承建

穿越格鲁吉亚境内的小高加索山脉,这里的很多公路由中国公司承建

亚美尼亚首都,埃里温

亚美尼亚首都,埃里温

亚美尼亚首都,埃里温,高加索地区是狗狗们的天堂

亚美尼亚首都,埃里温,高加索地区是狗狗们的天堂

市中心的五星酒店,流浪狗可以自由进出,躺在大堂沙发与宾客互不打扰

市中心的五星酒店,流浪狗可以自由进出,躺在大堂沙发与宾客互不打扰

西格纳吉,远处是雄伟的高加索山脉

西格纳吉,远处是雄伟的高加索山脉

加尼神庙,始建于1世纪的希腊风格建筑

加尼神庙,始建于1世纪的希腊风格建筑

第比利斯城的母亲雕像,左手托腕右手持剑

第比利斯城的母亲雕像,左手托腕右手持剑

斯大林的故乡,哥里小城

斯大林的故乡,哥里小城

格鲁吉亚街头的拉达牌小轿车

格鲁吉亚街头的拉达牌小轿车

第比利斯郊区,路边竖立的十字架灯标

第比利斯郊区,路边竖立的十字架灯标

格鲁吉亚,翻越每一座大山,都能在山顶看见十字架标志

身处烦躁的拥堵中,这个动作立刻让我的心安静下来,有点好奇格鲁吉亚人的精神世界是什么样的,于是我开始用镜头拍下各种擦身而过的人。

第比利斯老城,有浓浓的老欧洲味道

第比利斯老城,有浓浓的老欧洲味道

第比利斯老城的菜市场

第比利斯老城的菜市场

第比利斯老城,夜间执勤的警车

第比利斯老城,夜间执勤的警车

第比利斯街头

第比利斯街头

亚美尼亚首都埃里温居民区的周末早晨,居民来到小区教堂门前等待做礼拜

亚美尼亚首都埃里温居民区的周末早晨,居民来到小区教堂门前等待做礼拜

埃里温菜市场的早市

埃里温菜市场的早市

久姆里,被认为是亚美尼亚的文化之都

久姆里,被认为是亚美尼亚的文化之都

久姆里老城,午夜街头仍然能看到执勤的警车,走在街上感到十分安全

久姆里老城,午夜街头仍然能看到执勤的警车,走在街上感到十分安全

第比利斯,Writer's-House(作家之家),曾是苏联作协所在地,其室内的历史厚重感,无出其右

第比利斯,Writer's-House(作家之家),曾是苏联作协所在地,其室内的历史厚重感,无出其右

第比利斯,老城区的一家餐厅

第比利斯,老城区的一家餐厅

亚美尼亚,这里能见到的前苏联老汽车似乎更多

亚美尼亚,这里能见到的前苏联老汽车似乎更多

亚美尼亚的乡村少年们

亚美尼亚的乡村少年们

亚美尼亚首都埃里温的一家餐厅,能随性起舞的宾客

亚美尼亚首都埃里温的一家餐厅,能随性起舞的宾客

埃里温的夜景,圣诞气氛非常浓

埃里温的夜景,圣诞气氛非常浓

埃里温的夜景,圣诞气氛非常浓

埃里温的夜景,圣诞气氛非常浓

亚美尼亚的诺拉通墓地,中世纪最大的十字石石碑墓地,是亚美尼亚信仰和文化的标志

亚美尼亚的诺拉通墓地,中世纪最大的十字石石碑墓地,是亚美尼亚信仰和文化的标志

亚美尼亚的瓦纳佐尔

亚美尼亚的瓦纳佐尔

瓦纳佐尔的一处墓园,老人正在清理墓碑上的杂物

瓦纳佐尔的一处墓园,老人正在清理墓碑上的杂物

瓦纳佐尔,虽然经济发展缓慢,但小城的节日气氛却很浓厚

瓦纳佐尔,虽然经济发展缓慢,但小城的节日气氛却很浓厚

迪利然夜景

迪利然夜景

迪利然附近的一处高山小教堂

迪利然附近的一处高山小教堂

塞凡湖

塞凡湖

亚美尼亚种族屠杀纪念馆

亚美尼亚种族屠杀纪念馆

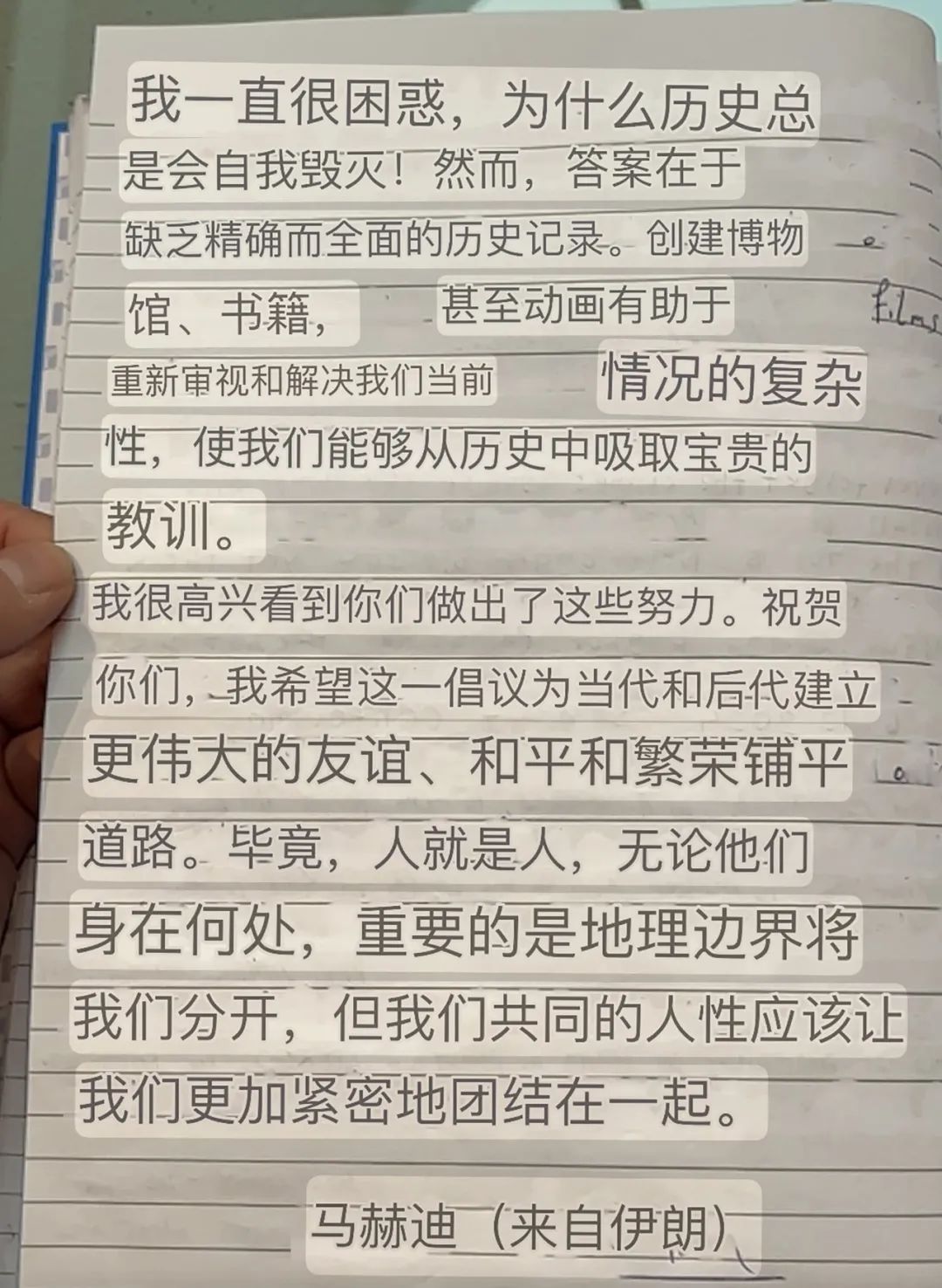

亚美尼亚种族屠杀纪念馆的留言本

亚美尼亚种族屠杀纪念馆的留言本

埃里温郊区,前苏联修建的巨大发电厂

埃里温郊区,前苏联修建的巨大发电厂

久姆里的城郊,穿着民族风格大衣的少女

久姆里的城郊,穿着民族风格大衣的少女

久姆里的城郊

久姆里的城郊

埃里温街头的苏式大板楼

埃里温街头的苏式大板楼

前苏联修建的大板楼,外观简陋,但透过窗户,能感到室内的温馨气氛

前苏联修建的大板楼,外观简陋,但透过窗户,能感到室内的温馨气氛

亚美尼亚信仰的使徒教派非常独特,这可能与其在历史中长期遭受的强大外部压力有关

亚美尼亚信仰的使徒教派非常独特,这可能与其在历史中长期遭受的强大外部压力有关

做祷告的亚美尼亚人

做祷告的亚美尼亚人

我们在亚美尼亚的向导,罗伯特

我们在亚美尼亚的向导,罗伯特

久姆里的城郊

久姆里的城郊

亚美尼亚乡村,相互停车问好的人

亚美尼亚乡村,相互停车问好的人

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招实习生、撰稿人

大家都在看

0人推荐

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章526篇 获得0个推荐 粉丝5901人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里